水经济发展规划编制技术探索与实践——以浙江省开化县为例

摘要:通过“理论建构—技术研究—实践验证”的系统性探索界定水经济的基本内涵和范畴,围绕资源本底分析、现状评估、目标定位、空间布局、发展任务和重点工程以及政策机制等核心环节,明确水经济发展的规划内容和技术路线,重点阐述资源调查评估、产业体系设计、转化路径设计等关键技术要点,提出七大维度水生态资源要素调查评估清单,明确两大类水经济产业体系和两大类水经济转化路径,并以浙江省开化县为实证对象验证规划技术的适应性。研究成果旨在为各地开展水经济发展规划顶层设计提供具有借鉴价值的技术框架,并提出明确水经济发展牵头部门、深化水经济发展评价及指标体系研究、建立健全水生态产品价值实现机制等进一步推动水经济发展的建议。

在纵深推进生态文明建设和发展培育新质生产力的双重背景下,水经济作为融合生态价值转化与产业经济创新的新型发展范式,正在成为驱动区域高质量发展的重要战略选择。近年,依托丰富和优质的水生态资源禀赋,全国各地积极探索“水+文旅”“水+康养”“水+户外运动”等多元业态模式,形成了浙江、广东等区域实践样本。2021年以来,浙江省丽水市作为“绿水青山就是金山银山”理念的重要萌发地和先行实践地,率先开展了水经济发展规划、水旅融合规划的研究和实施,通过绿色水电、饮用水和酒、低温水、健康、生态精品、水旅、水权交易等七个方面写好“水经注”,首创“取水贷”改革,2024年年底,全市已累计完成“取水贷”贷款授信347.8亿元,实际贷款116亿元,推动水生态价值向经济价值转变。2023年,广东省印发水经济试点建设工作方案,部署实施“10+2”水经济试点,重点发展水上运动、河湖游轮游艇、滨水文旅、优质水利用等新兴涉水产业,16宗省级水经济试点项目2024年度实现运营收入8.3亿元。这些实践表明,科学的水经济发展顶层设计能够有效整合水生态资源要素,系统谋划水经济发展方向和实现路径,为破解“绿水青山”向“金山银山”转化难题提供了技术支撑。

当前水经济发展仍处于起步阶段,规划编制面临理论与实践等难题。理论层面,水经济内涵尚未形成共识性定义,其边界与外延亟待厘清。在规划技术维度,仍存在资源摸底不充分、目标任务体系碎片化、长效机制不健全、多部门协同不足等问题;水经济涉及水利、生态、产业等多系统耦合,但现行规划编制中跨领域技术集成度不足,尤其是数字化调查、价值评估等关键技术的应用仍处于探索阶段,制约了规划的科学性与可操作性。在实践层面,存在业态同质化、产业链条短、资源利用低效、品牌影响力不足等困境。

本研究基于水经济发展规划的认识与实践,提炼水经济的基本内涵,系统梳理水经济发展规划的主要内容和技术路线,创新“资源评估—产业设计—转化路径”为核心的规划技术和关键技术要点,并以浙江省开化县为实证对象验证规划技术的适应性。研究成果旨在为区域或流域水经济发展规划提供兼具理论深度与实践价值的参考框架,助力实现人水和谐背景下水生态保护与经济发展的相融相促。

01、水经济的基本内涵

20世纪末至21世纪初,“水产业”与“水产/渔业”概念相通,二者常被等同使用。随着涉水产业体系持续拓展与升级,水经济逐渐突破传统范畴,形成更具系统性的广义理解。陈茂山等认为水经济是指贯彻落实新发展理念,在节约优先、保护优先的前提下,把水资源作为重要生产要素,创造、转化与实现水资源的量、质、温、能的潜在价值。董延军等认为水经济就是“以水为媒”,以市场化手段盘活以“水”为核心要素的水资源、生态资源等。王立新等认为水经济是指围绕水资源、水域岸线空间资源保护和开发利用而开展的各类经济活动,以及与之密切相关的其他活动的总和。目前,虽然全国各地水经济实践在快速推进,但关于水经济尚没有统一、明确的概念界定,本文参考相关研究成果,从来源于实践并指导实践的视角,尝试提出水经济的基本内涵和范围。

从内涵来看,水经济是以水资源、河湖水域及水利工程空间为核心生产要素的新型经济形态,其本质在于通过创新性开发水的量、质、温、能、工、景、文等多维属性,在“节约优先、保护优先”原则下实现生态价值向经济价值的转化。该模式深度融入“绿水青山就是金山银山”发展理念,通过构建“保护—开发—增值”的良性循环,推动水资源可持续利用与经济高质量发展双轨并行。

从范围来看,水经济延续传统水利经济的产业基础(包括渔业生产、水力发电等),又通过技术赋能与业态创新,形成具有完整价值链的现代水经济体系。以生产要素维度区分,可分为核心产业群和支撑产业群:核心产业群是直接消耗水资源或利用河湖水域及水利工程空间的水产业,包括对水高度依赖的第一产业、依赖水特性进行生产的第二产业、与水生态资源关系密切的第三产业;支撑产业群是支撑水生态资源可持续利用的关联产业,包括节水产业(合同节水管理、节水设施装备研发等)、水利产业(涵盖水利工程全周期的设计—施工—运维产业、河湖生态管护等)、水务产业(供排水一体化运营、污水资源化技术应用等)以及绿水金融产业(水权交易、水权质押融资产品等)。

02、水经济发展规划编制内容和技术路线

1.规划编制的主要内容

水经济发展规划以特定区域或流域为研究对象,根据经济社会发展和各行各业对水经济的需求,分析资源条件和特点,选定规划目标,拟定发展方案和发展任务,并对工程任务和政策工具提出意见,包括资源本底分析、现状评估、目标定位、空间布局、发展任务和重点工程以及政策机制等核心内容。规划成果是区域或流域水经济发展的重要指导性文件和依据。

2.规划编制的技术路线

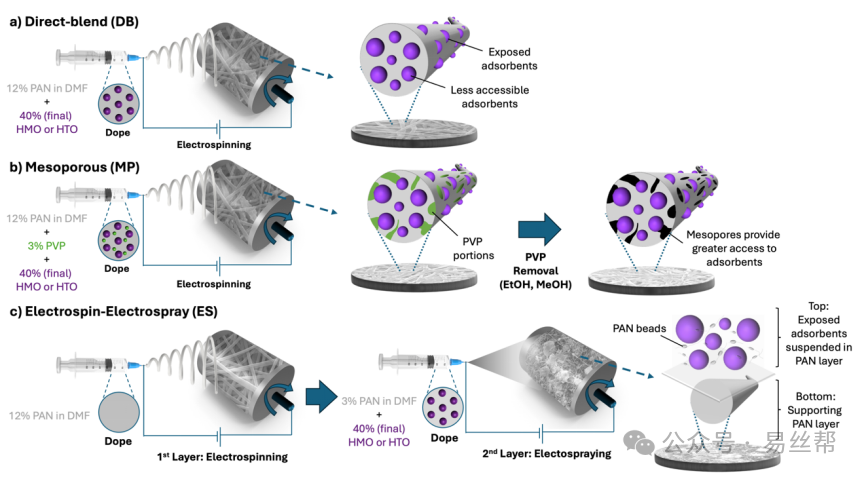

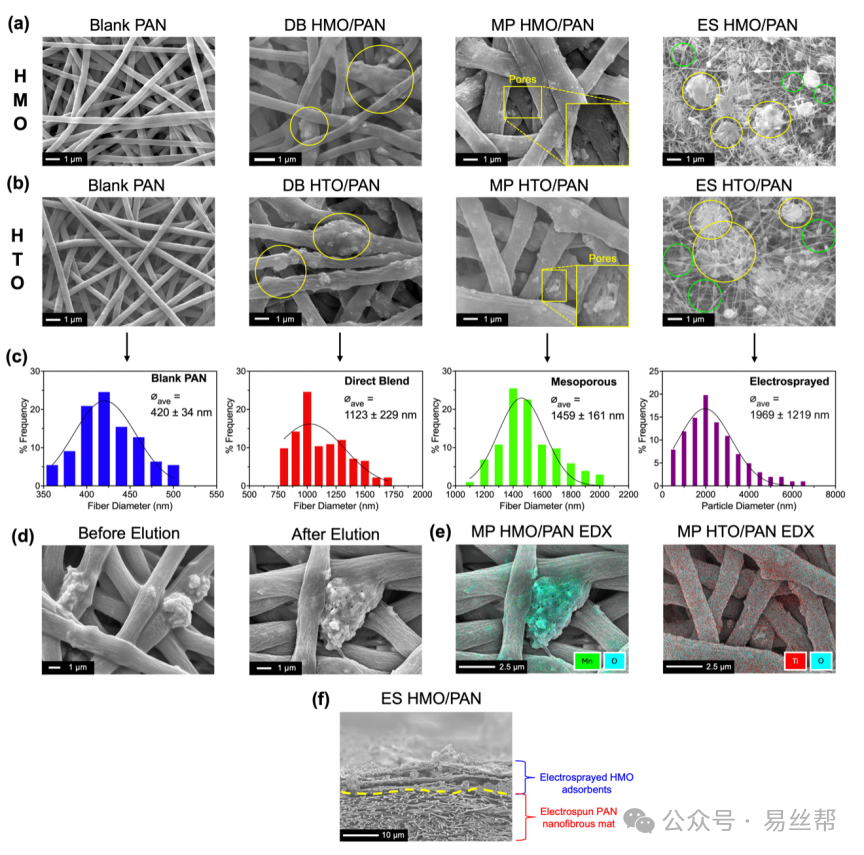

(1)资源调查

利用GIS、卫星遥感、无人机等技术全面摸清资源本底,分析水的量、质、温、能、工、景、文等要素条件,结合AI大模型评估综合利用价值,为规划编制提供本底数据。

(2)现状分析

梳理现状涉水产业规模与结构,分析水经济各领域市场需求,动态研判国家战略、省级部署、区域发展、水利行业发展等政策牵引需求,为规划目标设定与路径选择提供方向。

(3)问题剖析

剖析水经济发展存在的主要问题和制约因素,为规划目标设定、空间布局、政策设计提供现实导向。

(4)目标定位确定

立足区域独特的水生态资源禀赋、地理区位优势以及现有产业发展基础等,明确总体目标和特色定位,分阶段提出发展目标,构建水经济发展评价指标体系。

(5)总体布局谋划

统筹考虑水生态资源禀赋和经济社会发展的空间异质性,以水为脉,合理谋划布局水经济发展的总体思路、产业体系格局和空间布局,实现资源与产业的优化配置,促使水经济产业协同共进、差异化发展。

(6)发展任务提出

根据目标定位和总体布局,开展多业态融合设计和发展模式创新,提出具体发展任务和项目清单,明确水经济品牌,提出完善产业发展基础设施任务。

(7)配套政策制定

针对水经济发展中的制度瓶颈,明确部门协同的水经济发展工作机制、市场发挥主要作用的转化落地机制,提出相应的政策工具建议。具体技术路线见下图。

▲水经济发展规划编制技术路线

03、水经济发展规划编制的关键技术要点

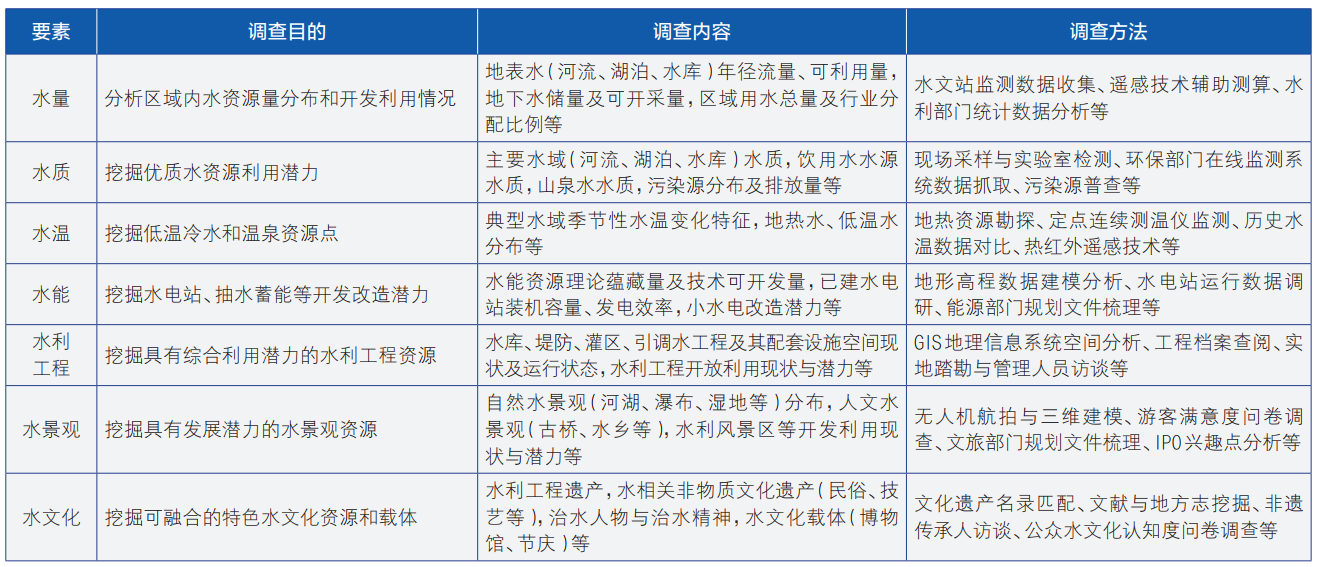

1.资源调查评估

资源调查评估是水经济发展方案拟定的前提条件。利用GIS、AI、无人机、遥感等技术手段,全面解析水的“量、质、温、能、工、景、文”多维度要素条件和资源点分布情况(主要调查内容见下表)。在资源点单体筛选基础上,构建涵盖要素独特性、基建配套度、市场认知度和开发成熟度的评价模型,对各资源点的综合利用价值进行赋分并分级,建立分类分级的涉水资源数据库和全域资源图谱。

▲水资源要素调查内容

2.产业体系设计

产业体系设计是水经济发展规划编制的核心内容。聚焦“资源适配、三产融合、价值倍增”原则,建立包括水经济核心产业群及支撑产业群的水经济发展产业体系,实际规划中应结合各地资源禀赋和产业基础进行因地制宜设计,避免千篇一律、简单移植。

(1)核心产业群

“水+一产”以水渔融合、水农融合为主要产业模式,利用水量、水质、水温等资源要素,突出水质敏感、冷水要素资源等特点,重点谋划水产健康生态养殖、稻渔综合种养等生态循环模式,以及高山农业种植、海水-淡水水产养殖等区域特色水产业,着力推广清水鱼、冷水鱼、冷水茭白等特色水产品。打造休闲观光研学体验、冷链物流中心等延伸产业链,打造“冷水标识”“清水标识”认证等特色产品品牌溢价体系。

“水+二产”以对水质、水温有特殊要求的工业生产制造为核心,规划发展瓶装水、特色饮品等高附加值特色产品,布局健康医美、医药、数据中心冷却水等新兴产业;以水能资源利用为核心,建设水电站、抽水蓄能工程等基础设施,改造升级小水电,发展绿色水电产业,探索水电资产交易等创新模式。

“水+三产”依托丰富水利工程空间资源、优质水景观资源和水文化资源,推动水库、山塘、水电站、堰坝、河湖水域岸线、海塘等现有或待建工程与当地旅游开发等第三产业深度融合,重点规划发展水旅、亲水休闲、水上交通、涉水体育赛事、水文化等产业。核心产业体系具体见下表。

▲水经济核心产业体系

(2)支撑产业群

依托新质生产力和金融工具协同,围绕治水管水全生命周期,发展“技术研发—装备制造—工程服务—金融支撑”全链条的产业体系,推动资源利用效率提升与产业规模倍增(见下表)。

▲水经济支撑产业体系

3.转化路径设计

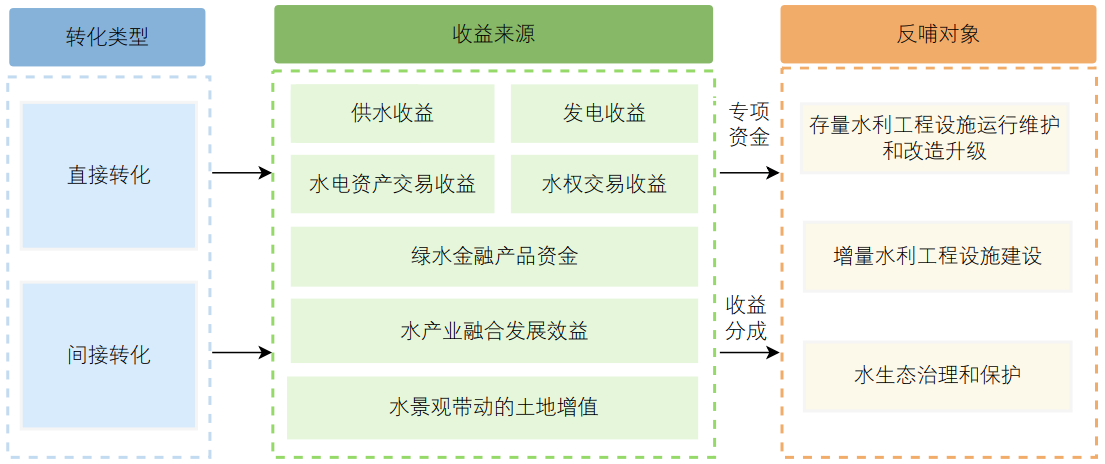

贯彻“生态有价、保护者受益、使用者付费”理念,建立健全政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的水生态产品价值实现机制,是促进水经济可持续发展的机制保障。根据收益来源及反哺方式,可将转化路径分为直接转化路径和间接转化路径(见下图)。

▲水经济主要转化路径

直接转化路径收益来源主要为供水收益与发电收益、水电资产交易收益、“用水权”“取水权”“河道经营权”等水利资源资产权属交易和抵押质押收益。实行“收益—支出”闭环管理,将收益优先用于水利基础设施的建设、维护、更新和数字化升级,水资源保护治理,先进技术设备的推广应用等方面。

间接转化路径收益来源主要为水经济产业融合发展效益、水景观带动的土地溢价收益。可通过资源资产评估量化水生态贡献度,以股权合作、收益分成等方式分配经营性项目利润;或推行“肥瘦互补”机制,将高收益项目(如商业地产开发)与低收益公益性项目(如河道整治)捆绑实施,统筹资金调配。按比例提取收益用于水利工程维养、流域生态修复等长效投入。

04、浙江开化县水经济发展规划实践案例

开化县位于浙江省母亲河钱塘江源头,长期坚持“生态立县”发展思路,牢记时任浙江省委书记习近平来开化调研时提出的“人人有事做,家家有收入”殷殷嘱托,寻求生态保护和经济发展的共赢之路。作为山区县、革命老区,盘活水资源,做优水产业,壮大水经济,使“水美资源”高效转化为“水美经济”,助力乡村振兴和共同富裕,是开化县实现高质量发展的一项重要任务。通过水经济发展规划编制实施,全面摸清了资源本底,指明了今后一个时期的发展方向和具体路径,2023年开化县水经济产业增加值占GDP的比例达28%,2024年完成全国首单水利风景区暨幸福河湖生态产品价值实现交易。

1.资源调查与现状评估

通过资源评估,开化县水经济发展基础条件优越,从七大维度分析要素条件:水资源量丰沛,人均水资源占有量是全国的4.38倍,水资源开发利用率不足6%,开发空间大;全域水质优异,主要河流断面和饮用水水源地水质全部达到Ⅱ类标准,偏硅酸含量较高,具备开发优质矿泉水、医疗针剂、茶饮料、酿酒等产业前景;水温多样,低温水资源集中在3座大中型水库,温泉水资源集中在何田乡区域,具备冷水鱼养殖、温泉康养度假的初步条件;水能丰富,蕴藏量约10万kW,现状开发利用率43.2%;水工程丰实,水库、山塘、灌区、堤防等类型兼备;水景观秀美,江、河、潭、沟、溪、涧等河湖形态丰富,马金溪国家水利风景区打造独特黄金水岸;水文化丰厚,钱江源文化、古渡文化、红色文化内涵深远。但开化县仍存在水经济产业集群效应还未形成、水资源价值大但尚未得到充分发挥、水旅融合发展活力和竞争力不足、配套基础设施有待进一步完善、配套政策制度需要改革创新等制约瓶颈。

2.目标定位和总体布局

“钱江源”是开化的区域公共品牌,水是其中最核心的元素,引用“为有源头活水来”之意,打造“钱江源活水”作为开化水经济发展品牌,纳入区域公共品牌矩阵体系。以“开源聚能,化水为金”为总体目标,以拓展水利工程功能、提升水产业附加值、促进水生态价值转化为三大路径,以“钱江源活水”为品牌,打造“钱江源活水+蓄能、优配、孕养、制造、乐动、康养、文脉”七大水经济产业,构建“一核一园一通道,一轴七脉联多点”总体布局。制定总目标(水生态产品价值、水经济产业GDP占比)、水农融合(清水鱼全产业链总产值、清水鱼养殖面积、茶叶全产业链总产值)、水工融合(水经济重点企业、新增水电站发电装机容量)、水旅融合(滨水综合体、水利科普基地、水利风景区、新增城乡亲水节点、新增水利研学路线数量,城乡居民15分钟亲水圈覆盖率)四大类13项具体指标,为水经济发展提供明确方向和可衡量标准。

明确发展多产业融合综合体、优质水资源交易产业、特色文旅产业集群、多功能特色滨水文旅产业等任务,提出同步配套资源提升工程、服务保障工程等基础设施,确保规划项目有效落地。创新深化投融资体制机制、健全决策管理体制机制、建立要素保障体系等配套政策,包括水利资产证券化、水经济绿色金融产品、多元化生态补偿机制、水经济发展跨部门决策协商机制等。

05、结语

水经济发展是驱动高质量发展的重要引擎,也是统筹绿色新质生产力培育和生态文明建设的战略支点。本文从理论层面界定了水经济的基本内涵和范围,明确其是以水资源、河湖水域及水利工程空间为核心生产要素的新型经济形态,包括核心产业群和支撑产业群;在规划编制技术层面,明确规划编制内容及七步走技术路线,提出资源调查评估、产业体系设计、转化路径设计3个方面的核心规划技术及关键技术要点,并在典型县域开展实证研究,以期为各级行政区或特定区域/流域开展水经济发展规划顶层设计提供具有借鉴价值的技术框架。

发展水经济,本体离不开水,目的是发展经济、提升经济质量。建议各地明确水经济发展牵头部门,统筹推进水经济发展规划编制工作,确保规划编制的系统性和整体性。深化水经济发展评价及指标体系研究,加强对涉水资源的动态调查评价,制定资源开发利用价值评价标准,拓展无人机、AI大模型等新技术在资源调查评估中的应用,夯实理论研究和技术基础。建立健全水生态产品价值实现机制,畅通水经济收益反哺路径,实现“以水养水”良性循环。