贾瑞宝:典型缺水城市之高品质供水技术体系构建与应用

在 #第五届高品质供水探索与实践研讨会暨《净水技术》2025年学术年会中,山东省城市供排水水质监测中心主任贾瑞宝介绍了“黄河下游地区缺水城市高品质供水技术体系构建与应用”。报告在对黄河流域水资源赋存现状及重点城市水质问题系统分析的基础上,以黄河下游地区严重缺水型城市--济南市为例,探讨了多水源联合调蓄条件下高品质供水技术方案优化与全流程水质管控对策,分享“泉水直饮”工程试点建设情况。

本文根据嘉宾发言内容整理。已经由专家本人审阅。

黄河流域水资源及水质现状

水资源总体情况

黄河流域横跨9个省区,拥有13条主要支流,是一条典型的资源型缺水河流,全河多年年均天然径流量580亿m3,仅占全国河川径流总量的2%,人均占有量仅为全国平均水平的27%。

水源地分布情况

根据水利部《黄河流域重要饮用水水源地名录》,流域内共有118个集中式水源地,其中71个为地表水水源地(年许可取水量2000万m3以上或设计供水人口20万以上),47个为地下水水源地(年许可取水量1000万m3以上或设计供水人口20万以上)。在黄河流经的9个省区中,除省会城市西宁、郑州及四川省部分地区外,其他重点城市主要依赖黄河水作为水源。

主要城市供水情况

西宁、济南等8座省会城市都属于缺水城市,人均水资源量仅为全国平均水平的1/12至1/3,水资源匮乏是北方缺水地区,特别是黄河流域面临的一个主要问题,尤其在下游地区更为突出。随着南水北调东线工程的水资源进入山东省及黄河下游地区,引江水也成为该区域的重要供水水源。

流域重点工业分布情况

黄河流域的主要工业布局涵盖了石化、煤化工以及钢铁等多个领域,其中煤化工行业产能占据了全国总量的约80%。此外,化工金属(包括黑色金属和有色金属)工业的污染源共计279个,其中重大污染源有28个。这些工业企业的密集分布是导致黄河流域水污染问题的重要因素,也是环境新污染物潜在的风险源。

流域水环境质量

近年来,由于国家高度重视环境污染治理工作,无论是黄河干流还是支流,流域水环境水质均呈现逐步改善趋势。总体而言,黄河流域引黄调蓄水源具有“高氮低磷”的特点,而南水北调东线的水质则呈现“低氮高磷”的特性,这两种水源混合调蓄使用,更容易引发水体富营养化。此外,像抗生素、农药和全氟化合物这些新污染物也在不断被检出。

黄河下游地区水源污染特性特征解析

在黄河下游严重缺水地区,同时使用多种水源,包括引黄水、南水北调水、本地河库水以及地下水。此外,在沿海地区,淡化海水也作为一种重要的补充水源。这些不同来源、不同类型的水源通过科学调配,实现了多水源联合供水,但同时也让供水污染风险更加复杂多变。

由于水资源短缺问题,需要充分利用和新建更多的条渠设施、湖库闸坝进行蓄水,实现多水源的混合利用。但因时空变化形成的藻类繁殖和富营养化问题更加突出,小分子有机物以及新污染物的问题也更加严重,由此引发的供水水质问题与南方等其他地区有所不同。同时,受区域性水文地质条件和工业源排放影响,北方部分城镇地下水源长期存在高硬度、卤代烃污染和放射性沾染等特殊水质问题。

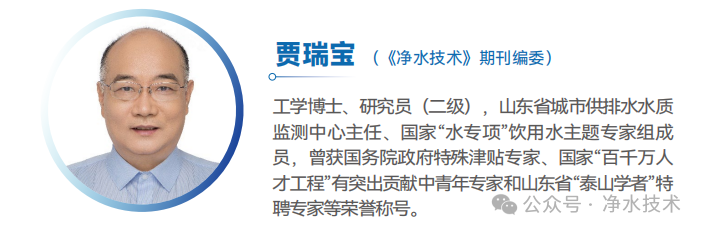

上图展示了2007年~2024年这10多年间黄河下游城市典型湖库水源中的总氮、总磷和叶绿素a的变化情况。其中,本地引黄水库(鹊山湖库)、本地水库(卧虎山水库)和引江水库(东湖水库)的数据表明,黄河水经过预沉调蓄处理,南水北调的水经过湿地净化后,污染物指标有所下降。然而,本地水库由面源污染等原因,水源污染问题也较为严重。这一现象与传统认知有所不同,显示出当前水质问题复杂性和综合治理的必要性。

此外,高锰酸盐指数和氨氮的数据变化也呈现出类似的规律。这为我们下一步构建以“水质保障”为导向的水源调配模式提供了重要依据。

为了实现高品质供水,首先需要确保供水水源优质和输配管网可靠。2018年参加在日本举办的国际水协会技术交流时,我们了解到东京都的供水系统全程采用优质的不锈钢管道和精准的监控系统,这是笔巨大的经费投入,需要理念更新和政策引导。考虑到我国现实情况,我们目前应优先做好水源调配工作,实现水资源合理配置、优水优用。另外,在水厂环节,采取相应针对性工艺技术高效去除特征污染物。

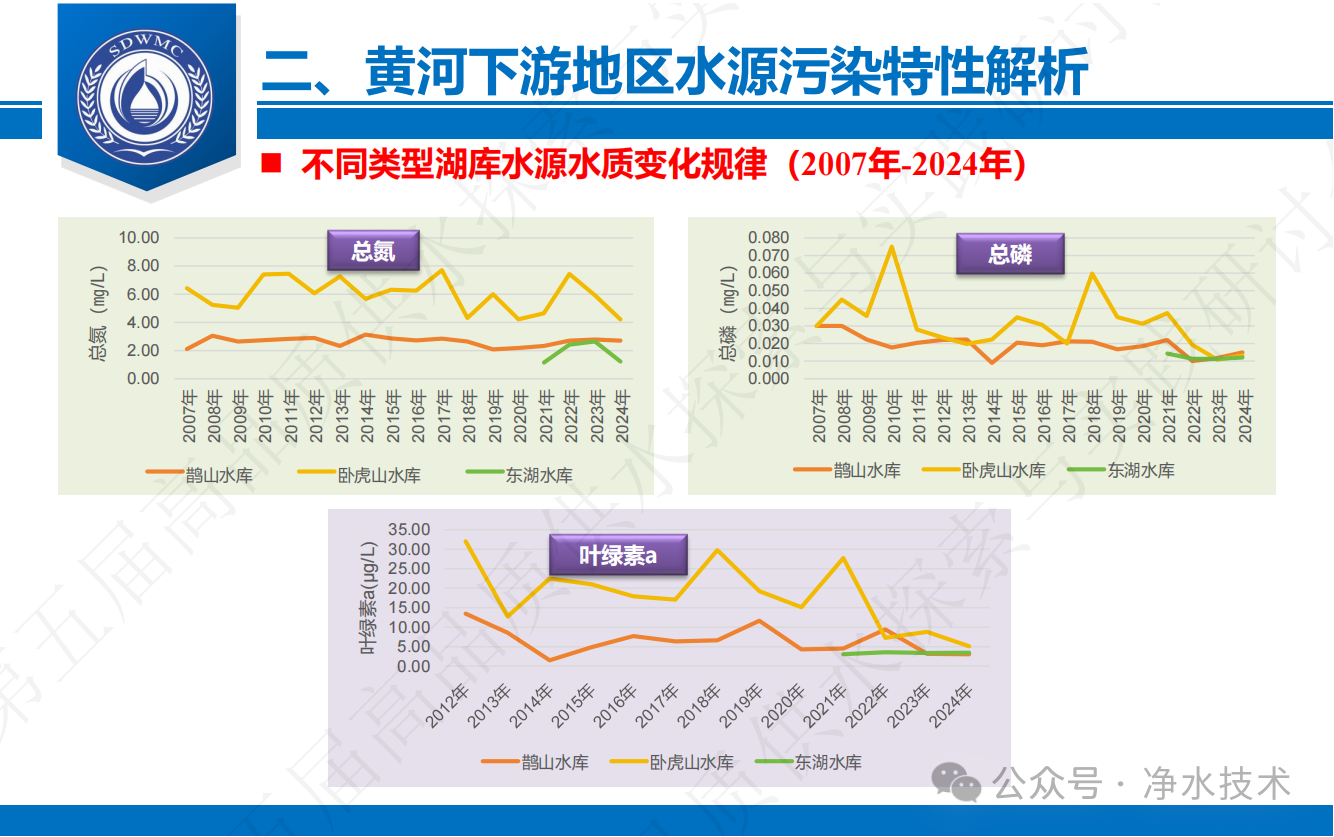

※无机盐离子

无机盐方面,除了硫酸盐和氯化物,我们还需要关注溴离子。下图中的右下角图显示,本地水中溴离子含量并不高,但黄河来水、东线来水源中溴离子浓度偏高,约为0.15~0.5mg/L(图中分别以红色、绿色标示)。此外,南水北调东线的水源并非直接来自长江,而是经过苏北运河及南四湖、东平湖等九级泵站提升而来。据水文地质专家介绍,受限于南四湖地区地质条件、工业排放和面源污染,水体无机盐含量较高,尤其是溴离子。这种水源条件下,如果在这些地区水厂实施深度处理提标建设时,就要高度重视臭氧活性炭工艺带来的溴酸盐副产物问题。

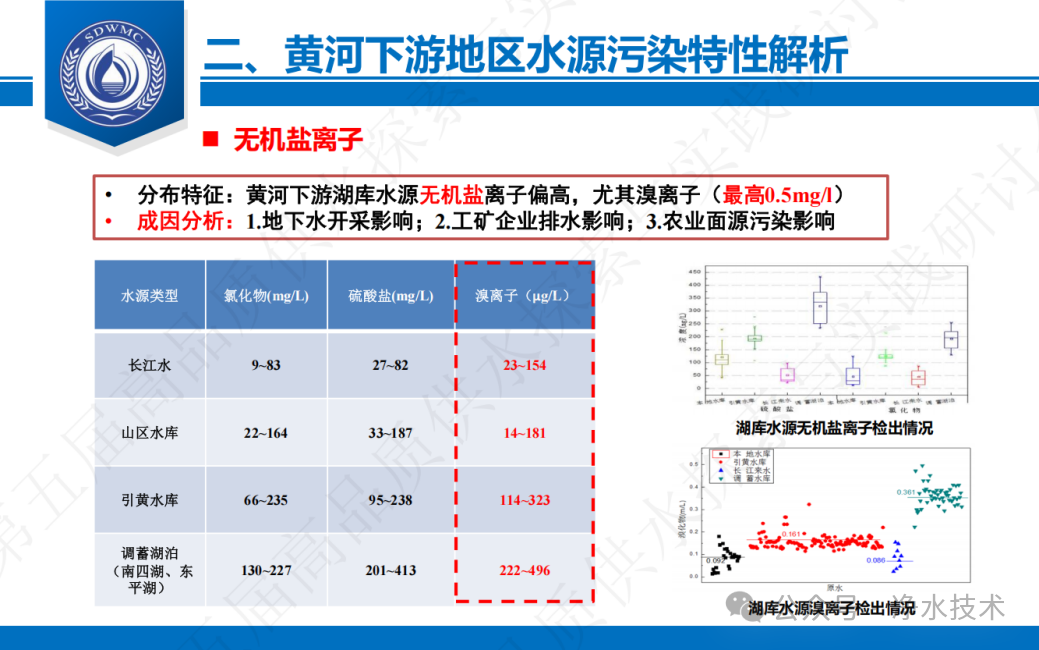

※藻类污染

关于藻类问题,正如刚才所述,我们特别关注那些产嗅藻和致嗅物质。在南水北调受水区以及黄河引黄供水区域,我们团队设立了22个水质监测点位,自十一五国家“水专项”实施以来,进行了长期的专项识别检测与跟踪评估,取得了初步的阶段性研究成果,同时也明确了藻类优势种群和主要的致嗅藻。

※嗅味物质

关于嗅味物质问题,无论是丰水期还是枯水期,目前已成为“常态化”存在的现象,并非仅限于某个季节或几个月时间内能够检出。实际上,像二甲基异莰醇、土臭素等嗅味物质基本上常年都能检出,异佛尔酮、醚类和醛类嗅味物质等检出率也比较高。此外,农药类物质,例如阿特拉津,也能在常年检测中被发现。因此,嗅味污染问题实际上相当复杂。

※农药

通过高分辨质谱筛查,我们共检测出130多种农药及其代谢产物,值得注意的是脱乙基莠去津的检出率高达100%,在山西运城和山东泰安两地检测到的浓度最高。

※全氟化合物

关于全氟化合物检出情况,PFOA的检出率为100%。总体而言,经过湿地和预沉处理后,其浓度比长江水中的含量低约10ng/L。

多水源调蓄供水系统特征污染物的协同控制

在多水源调蓄供水条件下,针对常规污染物与典型新污染物复合并存问题,我们如何制定相应的工艺技术对策和解决方案,并在水厂提标建设过程中加以应用?

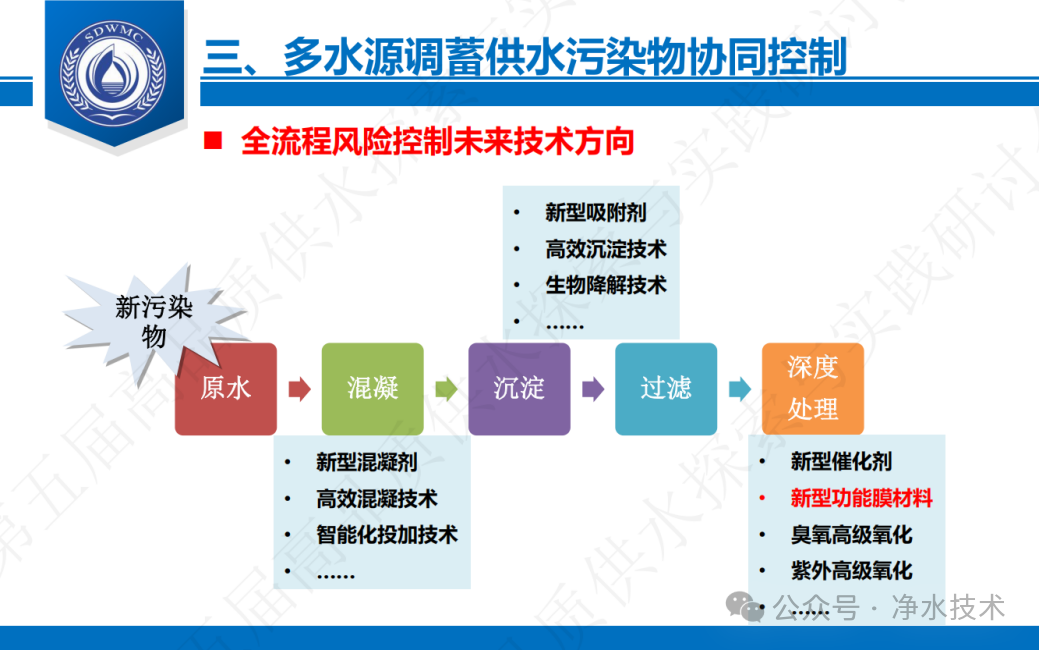

强化除藻、高级氧化、双膜法,这是我们在国家“水专项”项目研究中不断总结并优化的几种关键技术。其核心目标是在实现对常规污染物精准控制的同时,对共存的典型新污染物进行协同处理。然而,要真正实现这一目标,难度依然相当大。

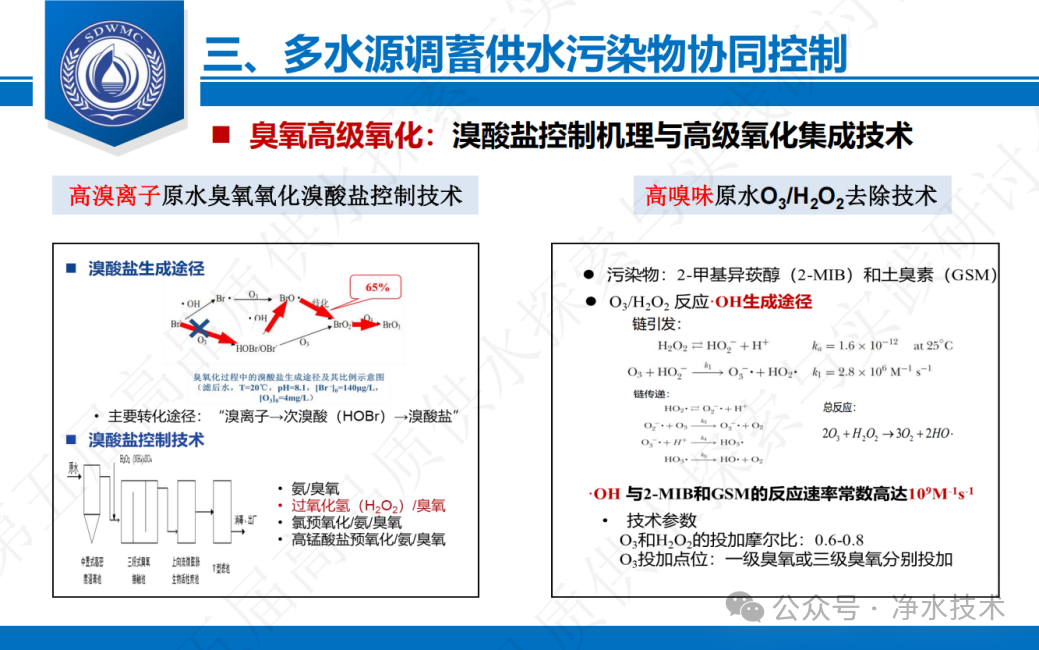

我重点介绍两种高级氧化技术:臭氧高级氧化和紫外高级氧化。这两种技术旨在替代传统的臭氧氧化方法。通过采用高级氧化技术,并结合后续的生物活性炭处理,我们团队提出了针对湖库水源水质特征的7种工艺组合解决方案。

※臭氧高级氧化

在过去的“十一五”水专项研究中,我们曾采用“臭氧+双氧水”的方法来解决溴酸盐问题。然而,臭氧与双氧水耦合生成羟基自由基,其作用不仅限于抑制溴酸盐,还能显著提升对难降解有机物的氧化能力;随后结合生物活性炭吸附/降解功能,可更好地实现臭氧高级氧化深度净化效果。这种组合技术对于应对复杂多变的嗅味物质而言,也是一种高效可行的“升级版”饮用水深度处理技术方案。

总结近年来的研究成果,团队形成了基于臭氧、紫外线和双氧水的四种不同类型的技术组合方式。相比常规的臭氧氧化技术,这种全新的组合模式提供了更加多样化的深度处理工艺选择。

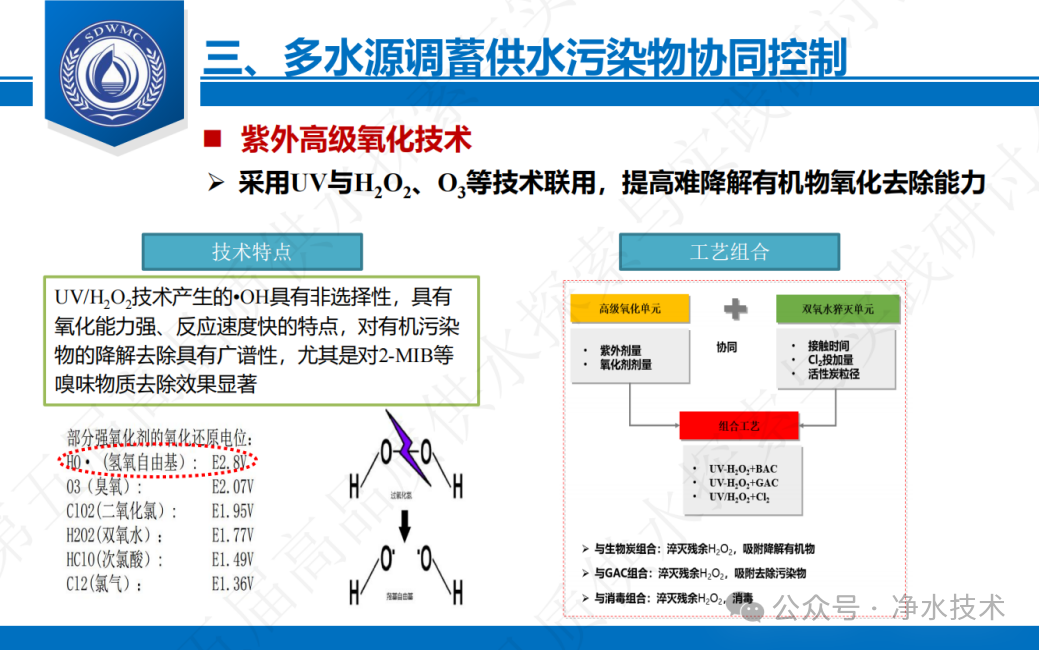

※紫外高级氧化

据文献报道,目前绝大多数的研究成果都是在实验室纯水模拟条件下取得的,缺乏实际水源条件下背景基质影响机制与工程化应用验证等方面的实用性研究成果。为了更贴近实际情况,团队开展了针对不同复杂水源条件的试验研究方案设计,具体探讨了几种紫外高级氧化过程中的作用机理、影响因素以及效能评估等关键技术内容。

以下这张图总结了三种紫外-双氧水高级氧化方案,不同方案的差异性表现在剩余双氧水的淬灭模式。

第一种方案是采用游离氯,利用水厂加氯设备设施系统,通过游离氯淬灭未反应的双氧水,这是一种经济可行的嗅味物质应急处理方案。

第二种方案是采用粗颗粒活性炭,炭罐或炭池滤速可设计为20m/h,主要用于去除未反应的大约70%~80%的双氧水。

第三种方案是替代传统的臭氧活性炭工艺,采用紫外双氧水与生物活性炭联用,以取代传统的臭氧-生物活性炭工艺。

需要指出的是,这几种工艺方案在黄河下游地区的水厂均已建成相应的示范工程。

团队研究搭建了一套中试实验装置,该装置建于济南鹊华水厂“水专项”中试基地,至今已运行了近20年。借助国家“水专项”、长江黄河重点研发计划和山东省重点研发计划等课题实施,团队在黄河下游地区成功开发了强化常规处理、高级氧化以及膜法过滤等成套组合工艺,并在山东省建成39座示范/依托工程水厂。

关于全流程风险控制的未来技术发展方向,行业重点关注的另一研究方向是如何将陶瓷膜/高级氧化技术与短流程工艺耦合联用,这无疑也是我们团队未来课题研究的主要方向。

高品质供水探索实践——“泉水直饮”

众所周知,济南市被誉为“泉城”。目前,外调水占比高达90%,而以趵突泉为首的四大泉系名泉总数约为950处。多年来,泉水平均喷涌量约为14万m³/d。因此,如何充分利用这些喷涌而出的泉水成为一个值得思考的重要课题。

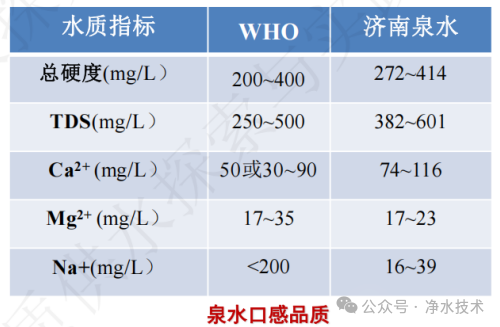

济南的泉水富含锶、硅等矿物质,然而随着城市建设的快速发展,地下水存在不同程度的微生物污染风险,因此不建议直接饮用。如何让泉水既具观赏价值又可安全饮用,成为当前市民的一大需求。但据了解,当前阶段济南居民更关心的是良好口感,尤其是泡茶或饮用时水质的纯净度以及无异味。

如上图所示,该表格是我们依据WHO标准对几项指标进行的对比。济南泉水中的主要离子成分总体上符合WHO的推荐范围,无论是总溶解固体(TDS)还是钙镁离子含量,均处于该标准的允许范围内。这一成果得益于政府自2017年至今持续推进的泉水直饮工程,旨在满足市民对优质泉水的需求。

预计到2025年,政府工作报告中将提出实现35万户、共计100万人口直接饮用泉水的目标。

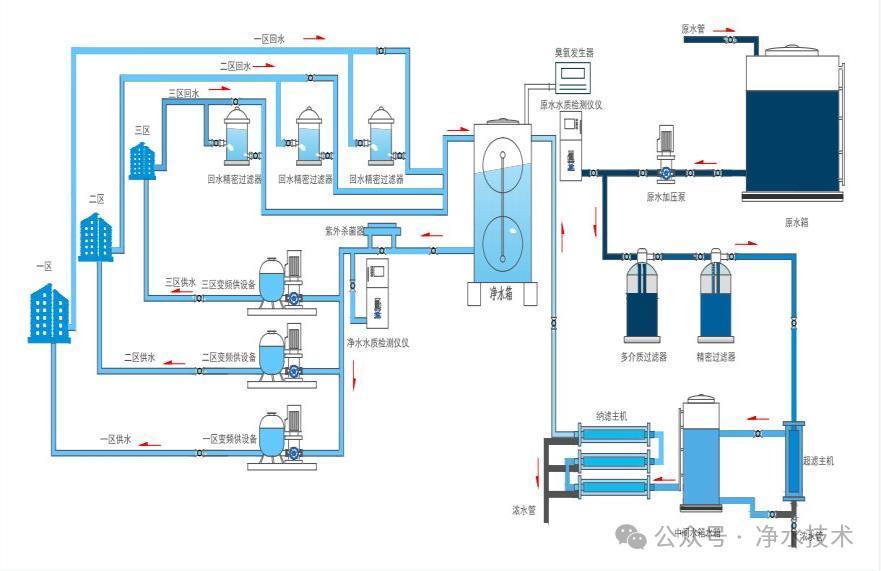

建设模式:在小区、公共场所等合适的区域通过建设水源井,采取300-600米以下优质地下水,通过水处理设施处理后,通过独立的供水设施供给用户。

在泉水直饮工程相关政策支持方面,分新建小区和既有小区两种方实施方案:

(1)新建小区:泉水直饮工程纳入基础设施配套范围,与项目主体和水电气暖等基础设施同步设计施工并投入使用;

(2)既有小区:按照“区级申报、市级统筹、合理配建、有序实施”的思路,明确相关程序,有序推进各项工作;既有小区泉水直饮设施配套占用小区用地和公共空间的,需经2/3以上业主同意。

供给方式:由供水企业采用市场化方式实施项目建设、运营和管理。泉水直饮工程分为管道入户式和集中式供水两大类。

管道入户式:在小区内敷设专用饮用水管道,供用户直接饮用。

集中式供水:大罐式集中供水模式和终端机集中供水模式。

净化工艺:泉水直饮主要工艺为“超滤-纳滤”双膜法、“臭氧和紫外线”协同消毒技术。

泉水直饮净化工艺

泉水直饮工程现场图

在实际运行过程中,纳滤产水是主要产物。进一步分析纳滤产水,其水质已非常接近反渗透产水。

经过纳滤处理后,硅的保留率约为50%,这是因为硅以一价离子形态存在;而锶则几乎被完全去除,二价离子如锶、钙和镁显著降低,电导率降至几十μS/cm,这样的水质非常适合泡茶。然而,微量元素也随之流失了。目前,相关技术已经标准化,并应用于一些工程项目中。

关于“泉水直饮”的问题,目前正在积极推进由政府主导的实施方案。然而,关于下一步的整体推进模式及遇到一些具体问题,尚需要进行更为深入广泛的讨论。

最后,还要特别感谢多年来国家“水专项”以及“长江黄河”重点研发计划对我们团队的鼎力支持。