环境上市公司2024年报全扫描:我们究竟面临怎样的新问题?

2024年上市公司年报全面发布,生态环保行业各大上市公司情况如何?除齐合环保、中国水务等五家上市公司因为财年或者其他原因未披露,221家行业上市公司完成了2024年答卷,深溪咨询(和君咨询生态环保事业部)第一时间带来生态环保行业的上市公司年报秀,请跟随我们的步伐,一起来看看行业变迁,思考行业面临的问题。

1、环保行业还在增长吗?还有谁在增长?

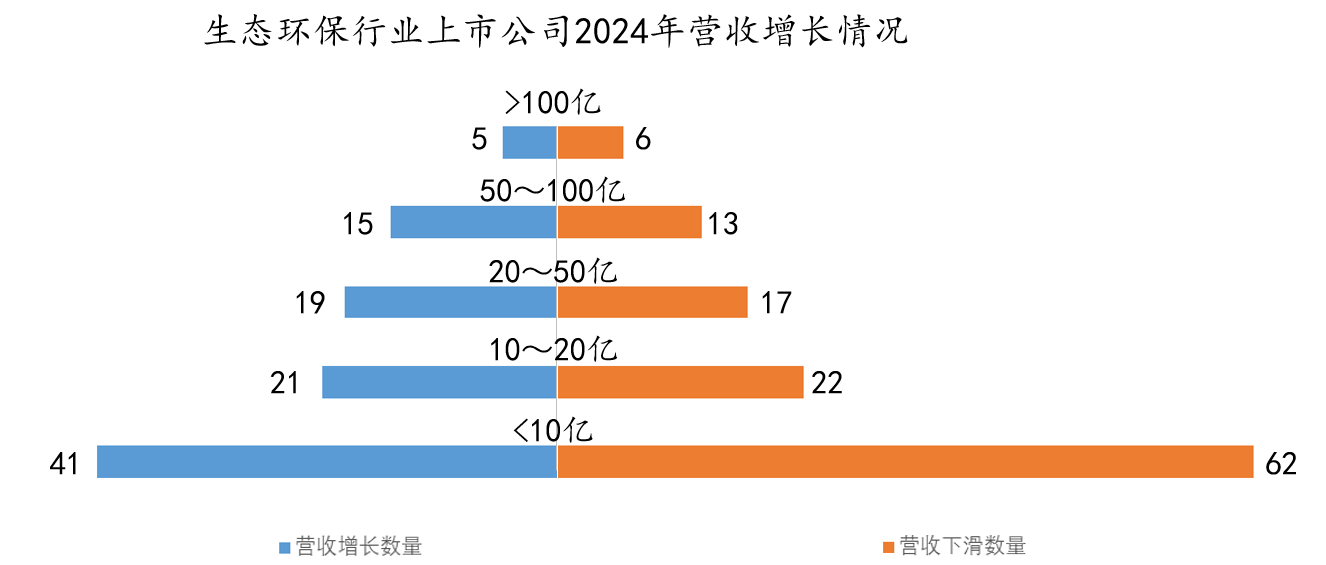

2024年生态环保行业上市公司总收入6128亿,相比于2023年的6192亿下降了1%,各大上市公司平均营收从2023年的28亿,下降到了27.7亿。从营收的变化趋势来看,行业总体呈现平稳状态。120家企业(54%)的收入下滑,101家企业(46%)的收入增长,基本呈现对半开的形态。

从以上数据来看,非但没有大家想象中的一片哀鸿或者大规模的收入大退步,反而还有接近一半的企业在增长。那么,什么样的企业在增长?

从分布情况来看,行业呈现有趣的现象:规模越大(百亿以上),增长越难,规模越小(10亿以下),增长也同样困难,反而是中间的腰部力量,整体增长形势较好。

其中,百亿以上企业,且处于高速增长通道的分别是145亿营收、37%增长率的高能环境,和126亿营收、45%增长率的新晋百亿企业飞南资源。此外,格林美、浙富控股、盈峰环境也有所增长,而传统的头部企业,例如光大环境、北控水务、首创环保、粤海投资等,均呈现不同程度的下滑。有意思的是,增长的企业全部都是民营企业,这是否意味着民营企业的春天正在到来?

高速增长的高能环境与飞南资源,均具备几乎同样的产业布局特征:以高价值的工业固危废为核心,以循环经济为主要模式。两家企业的基本盘都来自于含有稀贵金属的工业危废,通过对危废的深加工,提取高价值的循环金属产品获利。搭上了循环经济快车,两家企业增长速度非常亮眼,也是近年来为数不多的突破百亿门槛的环保企业。但循环经济两头在外、市场定价存在公允价的特征,也让两家企业的盈利能力受限。高能环境的净利润率为3.7%,而飞南资源的净利润率则仅为1.3%。即便面临如此难看的盈利能力数据,但相比于惨淡的危废市场,高能环境与飞南资源2024年的表现已经属于非常优秀。

对于生态环保企业而言,“增长”已经成为一个典型的分化词,行业二元现象已经非常明显:总有人在增长,但总还有另一半在痛苦的挣扎中。而我们要思考的是增长的逻辑和其背后的要素是什么?他们做对了什么?而那些所谓的“滑铁卢”,同样值得我们去反思,他们究竟做了哪些错误的选择?

2、环保行业还在盈利吗?赚钱究竟有多难?

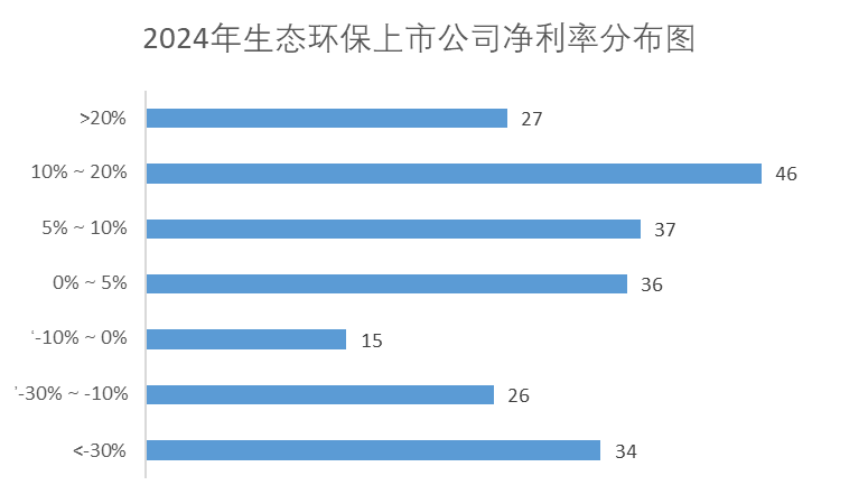

从2024年年报情况来看,221家环保上市公司总净利润297亿,平均每家净利润为1.35亿,相比于2023年的1.78亿下降了24%。行业平均净利润率也从2023年的6.2%,下降到了4.8%。从总体数据来看,环保行业的盈利能力确实在下降,整个行业在盈利能力方面正在面临巨大的考验。

盈利的环保上市公司有146家,占比66%,亏损的有75家,占比34%,也就是说,大约三分之一的环保企业不挣钱。看起来,这个比例很高,但全部A股及港股上市公司中,2024年2573家亏损,占比约为32%。环保行业的整体盈利比例处于平均线,算不上好,也算不上差。2023年,生态环保行业的上市公司盈利占比为72%,亏损占比为28%,2024年的亏损占比扩大了6个百分点,这意味着2024年有相当部分环保企业从盈利状态转向亏损:这一准确数据是21家,即有10%的生态环保上市公司业绩“变脸”。同时,还有8家企业成功的实现了扭亏为盈,分别是:山高环能、津膜科技、深水规院、德创环保、大千生态、力源科技、万邦达、聚光科技。

谁最会赚钱?从绝对值上来看,2024年净利润最高的是首创环保,达到惊人的41亿。但首创环保的扣非净利润仅有15.6亿,高额净利润的背后是2024年对新加坡ECO项目处理的投资收益,因此2025年首创环保延续如此高额净利润的可能性很低。此外,光大环境、粤海投资、北控水务、伟明环保、海螺创业、兴蓉环境等净利润也超过20亿。基本上,营收的基数,是净利润绝对值的底座。

从净利润率的角度来看,剔除极小营业额造成的极值,净利润率最高的依次是世茂能源(48%)、国泰环保(43%)、伟明环保(39%)、海螺创业(34%)、金达莱(33%)。其中伟明环保、海螺创业在维系高净利率的同时拥有高净利润绝对值,属于盈利能力中的优等生,非常不易,毕竟营收规模越大的企业,维系高盈利能力越难。

有赚钱的大户,就会有赔钱的大户。2024年亏损最严重的企业,依然是几家一直以来陷入泥潭难以拔出的老面孔。东方园林亏损38.5亿占据首位,然后依次是启迪环境亏损30.8亿,节能铁汉亏损27.3亿,云南水务亏损21.7亿,棕榈股份亏损15.8亿,海新能科亏损10.4亿。亏损企业基本都具有以下特点:在行业早期疯狂的投入生态治理类PPP项目,不顾项目实际可经营性的大量举债,或者盲目的多元化。早期风头有多劲,如今日子就有多惨。企业经营,现金流的可持续性永远是第一位。

3、特征:正视现实,符合规律

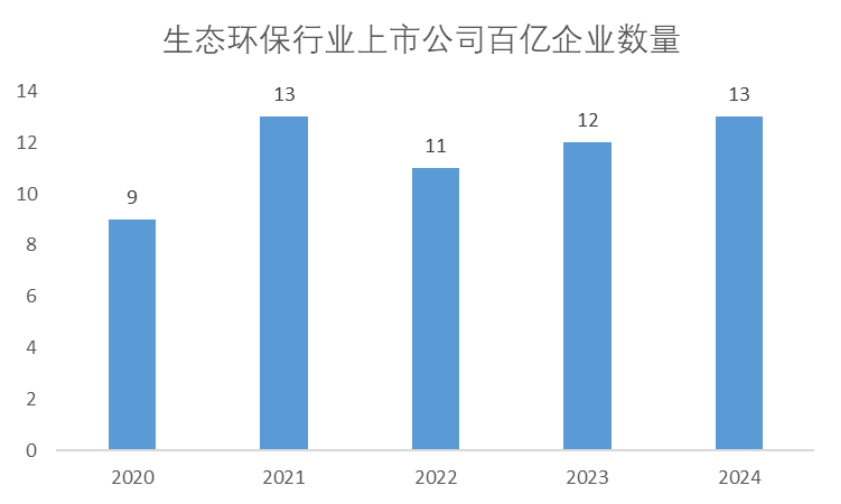

2024年上市公司百亿俱乐部,一共有13家(其中,港股中国水务和齐合环保尚未披露年报,但从历史数据来看,这两家公司2024年规模应都在百亿以上)。从2020年到2024年的五年间,百亿俱乐部的企业数量一直在发生微妙的变化,具体数据可以参考下图:

其中,2021年是行业百亿企业的丰收年,当年中国水务、东方园林、浙富控股、瀚蓝环境等五家企业突破百亿大关。但2022年,中国天楹因并购海外项目退出导致营收大幅下滑,失去百亿俱乐部资格。另一家离开百亿俱乐部的是一直起起伏伏的东方园林,从2017年高点的152亿下滑到2020年的87亿,2021年短暂再次冲过百亿达到105亿以后,自2022年终于无力再度支撑庞大的规模(而此前基本依靠极低毛利的废金属维系体量),从此一蹶不振——此前的东方园林尽管还努力维持营收规模,但亏损额度已经非常惊人。2023年,高能环境营收突破百亿;2024年,飞南资源营收突破百亿。

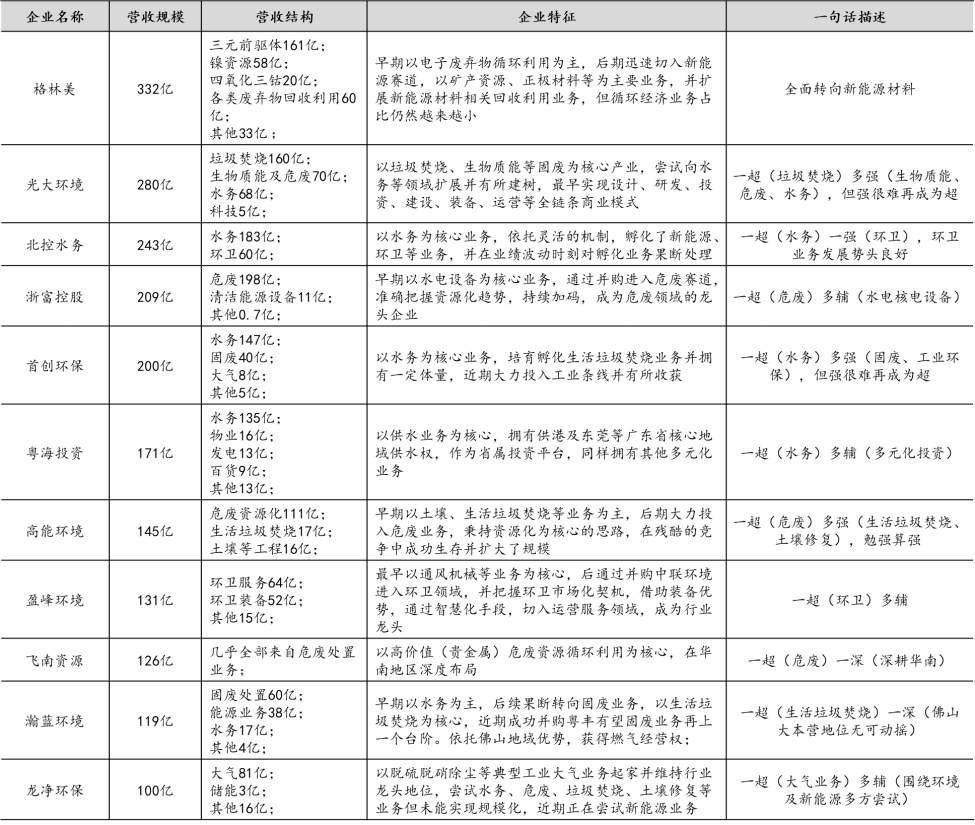

究竟如何才能实现百亿目标?这是我们为行业内企业提供战略咨询时被问及最多的问题。观察上述已经实现百亿目标的上市公司,我们能够得到诸多有效的结论。我们制作了下表,供行业内企业参考:

看起来很复杂的信息,背后隐藏的真相只有一个:即使是百亿企业,资源与能力同样是有限的。所有百亿企业基本都呈现出一个超级强大的业务,甚至可以成为代言符号存在。例如谈到光大环境必然是垃圾焚烧,谈到首创北控必然是水务业务。没有任何一家百亿企业,能够在多个细分领域内成为超级强者,最多能够实现一超多强的格局,且这些看似强大的业务,与对应的龙头企业(一超)相比,其规模远远不如,且基本没有任何希望成为另一个“超级业务”——尽管这些企业在制定战略、提出目标的时候都信心满满,都认为只要经过下一个五年战略周期,其孵化的“强”或者“辅”的业务,就会成为另一个增长极,成为另一个“超”的存在。

但这并不是可怕的,可怕的是那103家营收规模不到10亿的企业,处于营收刚上规模的尴尬地位,但制定起战略来都毫不犹豫的做着“N超”的美梦。为何营收低于10亿的环保上市公司,增长最难?易主最多?改名最盛?本质上都是某些企业在超越自我能力的疯狂扩张,没有任何遵守行业规律、尊重竞争格局的敬畏心。

百亿企业难调头,但资源雄厚,出了问题能兜住,更何况打造多强是可能的——做不成超级业务,最后增添了强有力的“补充”业务也是一个不错的结果。十亿企业好调头,但是做了错误的选择,恐怕并没有调头的机会。

4、环保行业究竟面临什么样的问题?

在很多人看来,生态环保行业面临的最大问题就是应收款的问题。早在2021年,我们开始提醒行业内诸多企业,做好现金统筹,警惕应收账款。不少龙头企业就是在那时候开始与我们探讨应收款问题,思考并提出应对举措。2024年,生态环保行业上市公司的应收账款及票据总额达到3466亿,相比于2023年的3232亿增加了7.2%,绝对值是234亿。生态环保行业上市公司的应收账款占据营收的比例,2024年达到56.6%,相比于2023年的52.2%升高了4.4%,应收账款的压力依然巨大。

但我们认为,应收账款的问题是短期的。在中央政府工作报告中已经明确的提及该类问题,以及在政府的经营意识越来越强的情况下,应收账款的问题得到解决就只是一个时间的问题了,但是我们很难判断究竟在多长时间内,该问题能够获得解决。我们一直倡导:对我们的政府,要有信心。但就企业经营而言,严格的风险控制与现金流筹划,永远是基本工作。

那么,环保行业面临的核心问题究竟是什么?基于对生态环保行业的多年观察,我们提出来以下几点供行业内企业参考:

第一,同质化竞争异常激烈,几乎所有企业提供的产品、服务,与竞争对手相比差异均很小,且企业在技术能力、组织能力等方面的投入意愿不强、资金不足,导致企业核心竞争力的严重不足。由于我国环保市场前半程资金驱动的特征明显,头部企业的主要竞争优势集中在资金成本、政府关系等层面,业务上规模化扩张、快速抢占市场为核心,且“关系营销”层层传递,导致国内整个环保产业供应链能力水平与威立雅、苏伊士等国际强者存在明显的差距,几乎所有的头部企业的产品与服务都不具备强竞争能力,尤其在水务等传统领域。

第二,意识形态维持在传统“市政”领域,维持在“供给”思维,没有任何创新意识,没有任何“客户”思维,因项目的长周期和保障性,没有任何走出舒适区的强烈动力。环保项目,尤其主力的水固等领域,前期项目获取主要依赖于关系及资金,项目一旦获取,经营期往往能够达到数十年。在这种大环境下,环保企业对客户的问题的思考深度往往严重不足,对客户价值的深度挖掘更加难以深入,项目一旦落地,客户重新选择的可能性很低,企业与客户之间的关系也变得微妙。加上大量环保企业属于从“市政”业务平移而来,自我认知上,也把自己定位为“类政府”,很少主动以市场化的思维模式,去探索如何帮助客户解决问题、创造价值,反而更多的通过与客户的不断博弈,企图通过利用客户“不专业”的不对等条件,创造自身的更大利益。甚至连基本的客户思维都缺乏,从来没有把客户当做“客户”去看待、去思考。例如供水水司,所有动作导向都是压成本、调水价、搞定政府关系,对于庞大的天然的C端用户,缺乏研究与挖掘。

第三,对技术的投入与重视程度严重不足,导致技术对行业的驱动力和影响力过于弱化。生态环保企业的财报反馈,看似大家在科技方面开始重视,并不断提升研发投入(2024年,整个行业表面研发投入在3%左右),实际则是大量企业以技改替代科研,技术投入不是“硬科技”而成为了财务游戏。最终,无论是基础业务的技术创新,还是整个社会面临的智能化、数字化变革,生态环保行业都远远落后于其他行业。举国科技层面,在交通领域有高铁、大飞机,在电子领域有不断突破的芯片,在能源领域有全球领先的新能源,在汽车领域有弯道超车的新能源汽车,人形机器人、AI等也在全球占有重要地位。即使是诸多传统的领域,科技也在不断突破,例如煤炭领域的煤制油、化工领域的精细化工国产替代等等。而生态环保行业,以每年GDP总额的约1.5%强度投入下,是否取得了相应的成就?是否存在某项技术领先于全球,或者为行业带来了深度的变化?很显然,我们在科技成果进步方面,距离支柱产业的定位还有明显的差距。

第四,因长周期项目的保障性而误以为能躺平,甚至忽略长周期项目的到期问题近在眼前,完全没有任何风险意识。我国早期的环保项目,以BOT或者特许经营模式出现,较早的在2000到2005年之间,集中在2010到2020年之间。由于不同细分领域特征,各自获得的经营周期不尽相同,短的在十几年,通常在20到30年,基本都属于长周期项目,一旦获取,几十年内“衣食无忧”,也因此对客户的服务意识、开拓意识等严重不足。但十五五已经到来,十五五末期的2030年,将有一大批早期的环保项目经营到期,并在随后的五到十年内,会有更多的项目面临到期问题。从现在的情况来看,项目到期后地方政府收回的动力无比强劲,现在风光无限的环保企业,到时候项目数量将面临大幅减少的困境。这一问题如果不能获得行业内各大企业的重视,及早考虑如何提升竞争力、提升客户粘性,恐怕在不久的将来,行业将面临一次翻天覆地的变化。

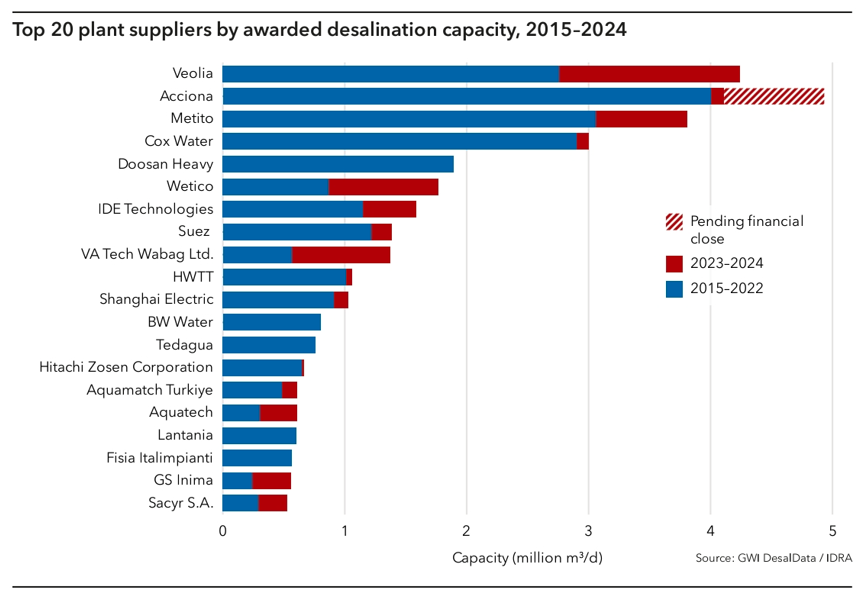

第五,国际化准备严重不足,国内市场发展到一定程度呈现饱和趋势后,很难快速实现国际化突破。我国环保市场整体蓬勃发展基本集中在过去的十五年间,国内庞大的市场足够行业内企业做到相当的规模,且过去的环保行业基本处于持续的上升期,因此生态环保行业内企业的国际化程度普遍较差。相比于汽车、电子、金融、快消品等近年来在国际舞台占有重要地位的行业,环保行业的国际化程度远远不足。同样面临国内市场内卷严重、规模难以维持,建筑、建材等传统行业的国际化决心与行动,远远强于环保行业。近年来,国内环保企业已经意识到这一问题并开始布局,尤其固废领域内的企业,在行业明显见顶的情况下进行了大量的探索,但行业内的国际化人才队伍打造、国际化的管理能力建设、境外项目的落地实操等诸多要素建立,并非短期就能见效,而国内市场见顶却丝毫不等人。

上述问题,比起应收账款的问题,我们认为要严重的多。应收账款可以控制、可以等待政府及社会信用问题的解决,思想意识层面的薄弱、技术力量的缺乏、核心竞争力的不足等等,这些问题不是一朝一夕能够解决的问题,是整个行业面临的更深层次的问题,一两个企业的努力无法改变现状,所有人的警醒才能够保持行业的长青。

因此,我们也呼吁生态环保行业的企业家们,除去眼前的应收款之痛,多花一点时间和精力来应对行业真正的底层问题,实现整个行业的健康、有序发展,让中国的环保产业能够在全球范围之内具有更加强大的竞争力。