长江中下游崩岸监测与预警技术研究进展及展望

摘要:长江中下游干流水沙条件发生重大变化,河床处于高强度冲刷状态,河道崩岸险情时有发生。为有效应对崩岸对防洪、航运、岸线利用等方面的威胁,水利部长江水利委员会水文局基于多年监测实践和科研项目成果,形成一套“传统与先进监测手段融合、定性与定量预警相结合、信息化平台支撑”的崩岸监测与预警技术体系。监测层面,从早期的人工巡查、河道地形测绘逐步拓展到激光雷达、多波束测深、卫星遥感和无人机巡航等多源信息综合监测;预警层面,经历了从经验判识到基于机理理论与指标体系的量化模型,再到信息化预警平台的建立与推广应用。未来,崩岸监测与预警将与数字孪生水利、大数据、人工智能等最新信息技术深度融合,在孪生数据底板构建、险情实时识别与快速处置、长时段河势模拟与情景预测等方面发挥更大作用,为保障长江安澜与沿江经济社会可持续发展提供有力的技术支撑。

01、引言

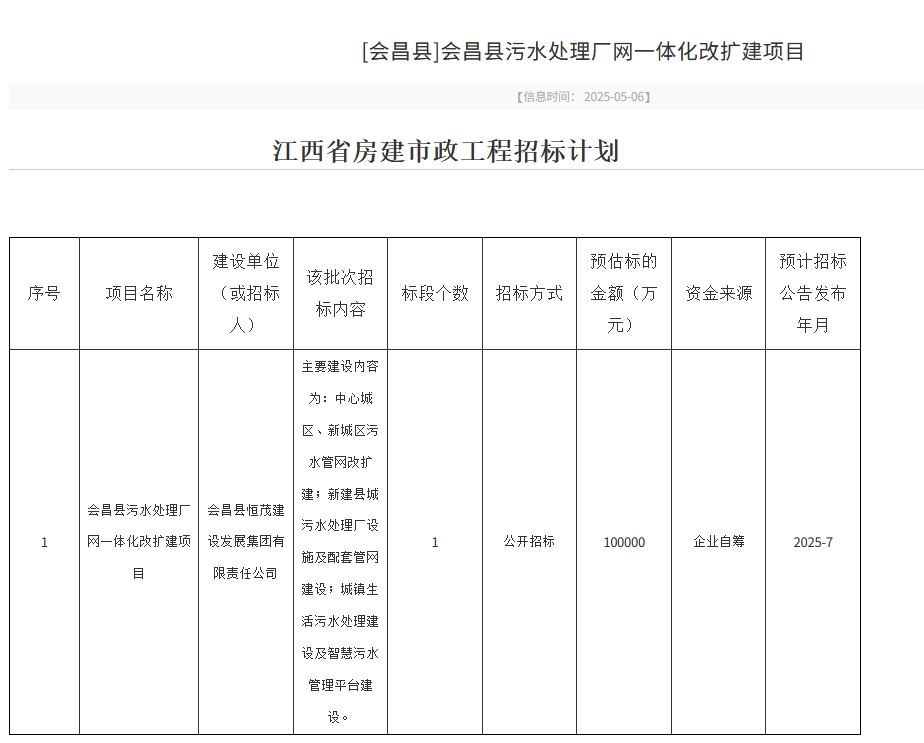

长江上游以三峡水库为核心的梯级水库群及中下游主要支流水库的陆续建成运行,使得长江中下游干流河道的泥沙锐减了七成到九成,河床进入长历时、长距离和高强度的冲刷状态。2002年10月—2021年4月,宜昌至湖口河段平滩河槽冲刷量达26.244亿m³,年均冲刷量1.35亿m³,明显大于水库蓄水前1966—2002年的0.011亿m³。长江中下游大部分河岸由疏松沉积物组成,抗冲性差,受近岸河床冲深、局部河势调整及其他因素综合影响,长江中下游崩岸险情时有发生。据不完全统计,2003—2021年长江中下游干流河道共发生崩岸1046处,累计总崩岸长度约757.3km。

▲2003—2021年长江中下游崩岸长度及处数变化

崩岸险情严重影响了沿江设施安全,威胁防洪安全和人民生命财产安全,同时因局部河势改变引起的水沙输移特性骤变,还可能对河道治理等造成影响。其中部分崩岸位于长江干堤堤脚附近,如洪湖燕窝虾子沟崩岸段距干堤堤脚仅20~30m,严重影响干堤度汛安全。部分崩岸位于重要节点河段,如下荆江尾闾连续急弯段崩岸发生自上而下连锁反应,关系到长江-洞庭湖江湖关系稳定和重要防洪地带安全等重大问题。还有部分崩岸发生在岸线利用程度较高的河段,对沿江岸线工厂企业和临江设施的正常运行造成影响。

水利部长江水利委员会水文局(以下简称长江水文)自2016年起组建了长江河道崩岸监测预警中心,持续每年汛前向长江水利委员会水旱灾害防御局及沿江各省(直辖市)发布崩岸预警简报。通过承担“长江中游荆江河段崩岸巡查、监测及崩岸预警技术研究”“三峡后续工作长江中下游影响处理河道观测分析”“多源信息融合的崩岸险情智能筛查技术研发与示范”等国家级及水利部科研、生产项目,逐步构建起完善的长江中下游崩岸监测与预警技术体系,为维系长江安澜作出了积极贡献。

本文总结了长江中下游河道崩岸监测与预警技术的研究进展,从监测技术的类型、崩岸预警的发展阶段等多个方面进行综合阐述。在此基础上,对未来在大数据、云计算、人工智能等最新信息技术和水利业务深度融合下的崩岸监测与预警技术发展进行展望。

2、崩岸监测技术进展

1.传统监测手段

传统上,河道崩岸的监测主要依赖人工巡查和定期地形测绘。人工巡查是由各沿江河道管理部门依据《堤防工程养护修理规程》,在汛期(5—9月)及汛后(10—11月)组织技术班组开展周期性巡查。巡查重点聚焦于岸坡表观特征(纵向裂缝、块体滑移、坡顶塌陷)及崩岸后地形突变区,采用人工记录结合影像存档方式形成巡查日志。以长江中下游为例,年均投入巡查人力超1.2万人次,单次巡查岸线覆盖密度为3人/km。但由于崩岸具有突发性与隐蔽性特点,而人工巡查存在时效性和人员覆盖不足的问题,往往难以及时捕捉到水下冲刷等隐患。

定期地形测绘包括定期测量河岸、水下地形,之后通过对比分析岸坡地形变化与岸坡稳定性。传统上,陆上地形测量采用水准仪、全站仪或GPS-RTK等方法获取岸坡高程,水下地形测量则利用单波束回声测深仪沿河岸扫描获取水下岸坡坡面形态。这些手段能够提供一定精度崩岸演变资料,但受制于测次(通常汛前汛后各一次)、测验精度限制,无法精准掌握岸坡三维形变和近岸地形演变。

总体而言,传统崩岸监测存在时空分辨率不足、信息化程度不高的问题,人工巡查记录(定性描述)、陆上测绘(离散点云)、水下数据(二维剖面)缺乏统一时空基准,无法及时反映崩岸的突发变化,常使得崩岸预警滞后或无法实施有效预防。

2.现有监测手段

近年来,一些先进监测手段在长江崩岸监测中逐步得到应用,提高了监测精度和效率。如通过引入高分辨率激光雷达(LiDAR)技术,实施陆域地形三维激光扫描,实现了崩岸前后岸坡形态的高精度比对;针对水下地形监测需求,应用多波束测深系统对近岸河床开展高分辨率扫描,实现了水下地形图高效生成与坡脚冲刷特征识别。

通过在船载平台、无人机或岸上基站搭载激光雷达系统,结合高精度定位和惯性导航系统,可实现岸坡三维点云的快速扫描,在短时间内完成连续岸线数据采集,便于后续开展岸坡形变分析、岸坡位移监测及崩岸体积估算等。同时,激光雷达扫描还可与高分辨率摄像机结合,生成真实纹理的三维模型,为崩岸监测评估提供可视化的结果展示。在石首河段等多个典型河段的崩岸险情观测实践中,船载三维激光雷达已展现出快速、高效、精细的优势。然而,激光雷达对于水下地形穿透效果差,需要与多波束测深技术相互结合,以获取水上-水下一体化岸坡完整地形。

崩岸很大程度上源自坡脚处的水下冲刷,传统单波束测深难以准确捕捉局部凹陷或陡坎信息,而多波束测深技术可显著提高观测分辨率与覆盖度。通过配置合适的多波束声呐系统,并在船载或无人船测量平台上进行作业,可以实现对河道断面和沿程水下地形的高精度扫描,直观展现坡脚处可能出现的深槽或陡坎。

▲船载三维激光雷达及多波束测深监测系统获取的崩岸地形

2019年10月、2020年11月长江水文先后两次在荆江河段青安二圣洲崩岸段开展崩岸综合监测技术试验性观测工作。试验区域长度1.2km,分为水下监测区、崩岸监测区、岸滩监测区3个部分,为分析并评定崩岸观测的精度与可靠性,在崩岸区域设置了30块标靶,采用精确的标靶中心点位置作为参考。同时在整个测区,按照40m的间距布设,并采用常规方法观测了31个1:2000的崩岸半江横断面,作为分析评定崩岸观测精度与可靠性的依据。结果表明,崩岸综合监测技术平面误差范围为0.067~0.268m,高程误差范围为0.002~0.228m,技术具备较高的时空分辨率,能够客观反映险情的真实情况,满足崩岸多发、突发性强,观测时空分辨率高的要求。

3.新兴监测手段

(1)卫星影像筛查

在广域尺度上,卫星遥感影像解译是快速排查可能存在隐患岸段的重要手段。可以在较短时间内完成对长江中下游干流及重点支流的岸线筛查,发现河岸线发生的显著退缩、崩塌裸露面等崩岸险情相关信息。

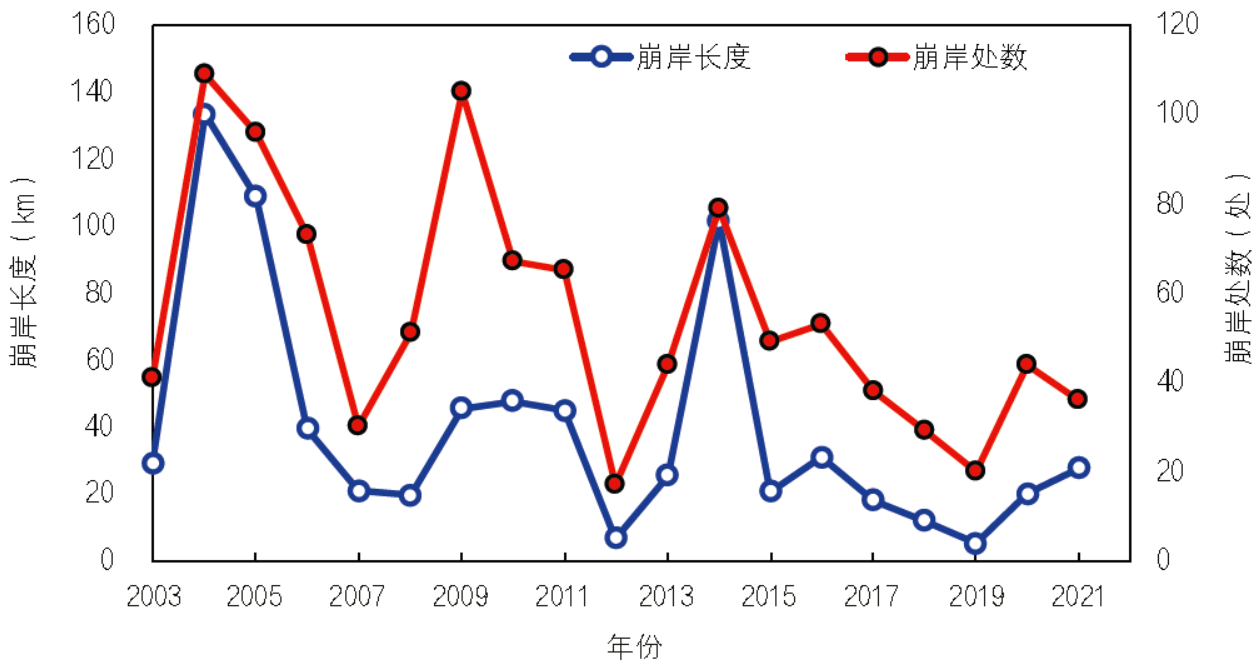

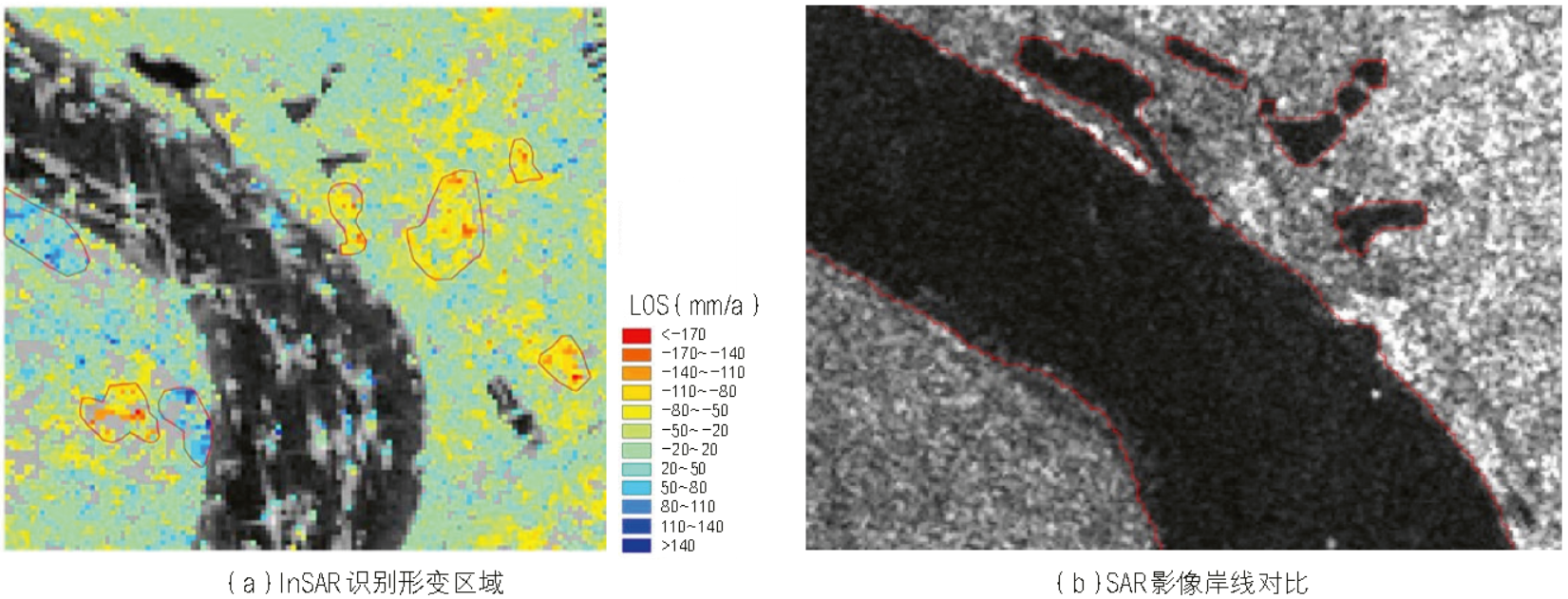

①光学卫星影像

利用高分辨率光学卫星影像对不同时期岸线位置进行提取对比,可在宏观尺度上分析河岸崩退的动态变化。例如,通过不同时期的影像对比,可量算某河段多年间岸线崩退的面积和长度,在分析崩岸总体态势方面具有独特优势。受卫星遥感影像获取时效限制,该手段对实时预警作用有限,但可为岸线长期演变研究和重点隐患区筛查提供宝贵信息。

▲基于卫星影像的肖潘段崩岸监测示意

▲基于卫星影像的肖潘段崩岸长期监管示意

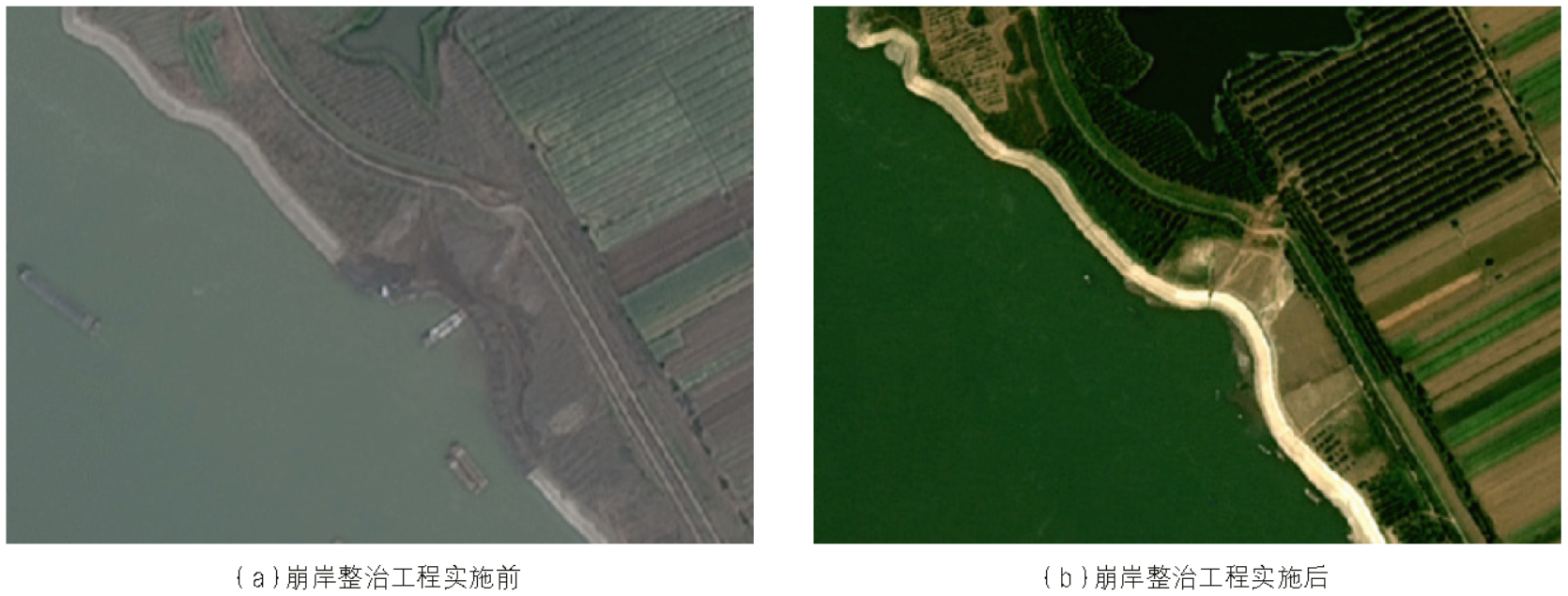

②SAR卫星影像

光学卫星影像分辨率高,颜色信息丰富,能直观观察到植被、土壤、护岸工程等,帮助判断崩岸原因,但长江中下游为多云多雨地区,光学卫星影像依赖光照和天气,无法穿透云层,导致监测数据获取不连续。合成孔径雷达SAR(Synthetic Aperture Radar)是一种主动式的对地观测系统,发射的微波具有一定地表穿透能力。SAR影像的优势在于可以穿透云雨,做到全天时、全天候观测,弥补光学影像易受多云多雨天气影响的不足。

SAR可以通过干涉测量(InSAR)来检测地表形变,比如通过D-InSAR监测微小位移,识别崩岸前的形变迹象。SAR还可进行强度变化检测,若SAR图像中河岸的反射强度突然变化,则表明可能发生崩塌。此外,开展多时相分析,通过不同时间的SAR影像对比,也可直接观察河岸线的变化。

▲基于SAR卫星影像的肖潘段崩岸识别示意

(2)无人机低空智能遥测

在当前实践中,无人机主要被应用于人工操控下险工河段的巡查和崩岸发生后的应急航拍,以获取现场高清影像和构建三维模型。随着自动化无人机场的逐渐成熟,已实现无人机自动起降、自动巡航、自动充电,以自动机场为基础的全自动飞行系统可有效实现无人机作业的自动化和远程化,提高崩岸监测任务的即时响应能力。在汛期或重要时段,可安排无人机按预设航线对重点河段进行常态化巡航,将影像传回分析中心后借助计算机视觉技术对实时视频进行目标检测,自动识别崩岸迹象(如新出现的塌陷、裂缝等异常变化),实现对崩岸的智能感知和快速报警。

此外,无人机还可以作为物探和监测设备的载体。如搭载非接触式探地系统,利用电磁波在地下介质中的传播特性,通过发射天线向地下发射高频电磁波,并利用天线接收反射的电磁波信号。通过对信号的处理分析,可以形成地下介质的雷达图像。

当前,长江水文正着力开展非接触式堤防渗水、空蚀、蚁害自动探测实验,为崩岸隐患智能巡查提供新型解决方案。可以预见,随着无人机自主飞行、群智协同等技术的发展,将会以更低成本实现长江岸线的全天候巡查和现场感知,为崩岸预警提供更加及时准确的一手资料。

总体而言,长江中下游崩岸监测正逐步从以传统人工为主向“天空地”一体化多手段综合监测转变。

03、崩岸预警技术进展

在深入理解崩岸机理和获取监测数据的基础上,通过建立预警模型对险情作出预报,是崩岸监测与预警工作的最终目标。对长江中下游崩岸预警的研究经历了经验判别、量化预警模型到信息化智能分析的过程。

1.经验判识与定性预警

早期的崩岸预警多依赖有经验的工程技术人员根据现场征兆和历史经验进行定性判断。例如,通过观察岸坡有无出现裂缝、渗水及掉块等前兆来判断岸坡稳定性,通过预报水情信息来预估汛期洪水顶冲、水位涨落等是否会威胁岸坡安全。经验判识方法具有很强的主观性,难以系统推广。但实践中总结出一些经验判据,如坡脚冲刷深度超过岸高某比例时需高度警惕,洪水退水速率超过某阈值时易诱发崩岸等,为构建定量预警模型提供了初始思路。

在长江水文岸坡稳定性评估工作实践中,综合考虑近年岸线变化、断面冲刷及坡比变化情况、历史崩岸分布等因素,对所管辖河段的岸坡崩岸风险进行分级预判。这种预警通过专家经验与数据分析相结合,在缺乏成熟定量模型的情况下发挥了积极作用。江苏省和安徽省水利部门曾组织开展对沿江岸段危险性评价分析的工作,划定红色(高危险)、黄色(中等)和蓝色(一般)等预警等级,并纳入防汛预案。

▲河段崩岸风险评定示意

2.量化预警模型

为提高崩岸预警的科学性和客观性,可量化的崩岸预警模型近年来不断涌现。如:层次分析模型采用层次分析法(AHP)确定各险情相关指标权重,对岸坡稳定状况进行综合评分,通过理论推导、数值计算和实测统计相结合,确定了近岸流速、水位变幅及汊道分流比变化率等指标,针对不同崩岸风险等级划定阈值范围;利用历史崩岸发生数据与同期水文气象数据,采用多元回归或数理统计分析,寻找统计相关性;基于长江中下游多年实测崩岸资料,进行判别分析,建立岸段失稳的判别函数,以概率形式给出预警;使用决策树算法,根据历年崩岸数据归纳出一组判别规则(如满足若干条件,则崩岸风险高);采用支持向量机(SVM)等作为分类器将河段划分为稳定或不稳定类别。

受限于崩岸样本数据相对有限及崩岸机理的复杂性,量化预警模型的预测准确率和可解释性有待进一步提高。但随着数据的不断积累和崩岸机理理论研究的不断突破,这一方向具有很大发展潜力。

3.信息化预警平台

目前,长江中下游崩岸预警逐步向多源监测数据融合下的信息化和智能化发展。例如长江水文崩岸预警巡查系统集成了几十年来的长江中下游崩岸监测数据和河道演变资料,形成了功能完善的崩岸大数据库。通过该系统,相关工作人员能够方便地调用历史水文泥沙数据、岸线变化情况及整治工程措施等信息,对当前岸段的稳定状态进行综合研判。系统移动端App还具备崩岸巡查信息自动识别、入库功能,基于图像识别和模式匹配算法,自动获取巡查影像中的重要信息,极大提高了崩岸巡查、预警工作的效率和准确性。目前该系统已通过测试并在长江河道崩岸监测预警中心日常工作中得以应用,未来将不断完善功能并推广至沿江各相关管理单位。

长江科学院联合安徽省长江河道管理局开展了长江安徽段崩岸监测、诊断与预警综合系统平台建设。通过运用地理信息、河流模拟、基础数据库、水沙土实时监测和5G网络等先进技术,构建集河道地理信息、河势监测成果、崩岸风险综合诊断评估及预警成果于一体的监测、诊断与预警综合系统平台。

南京水利科学研究院基于多指标决策的模糊算法,构建了适用于长江下游河段的崩岸风险评估模型,集成崩岸监测预警模型数据底板、模型平台、可视化引擎,可实现全天候崩岸实时监测预警,相关成果已在安徽省长江崩岸应急治理工程崩岸预警管理信息系统、江苏省长江崩岸监测预警系统等重大工程项目中得到应用。

江苏省靖江市针对长江堤防新桥段21m深坑隐患,在长江堤防崩岸预警系统专题设计了边坡数字桩,在21m隐患处植入多支数字桩,实时监测土壤对边坡数字桩产生的作用力,通过长期监测与分析,判断测点位置土体是否存在失稳风险,做到提前预警,高效助力防汛抗洪指挥决策。

上述实践表明,崩岸预警模型和方法经历了从经验到模型、从人工到系统的演进。信息化技术正逐渐应用到崩岸预警中,形成从数据采集、传输、存储到分析、决策、预警的闭环,不仅提高了预警准确率,也极大增强了预警发布时效性。

04、未来发展趋势与展望

随着数字孪生水利的大力发展,大数据、云计算、人工智能等最新信息技术和水利业务深度融合,长江中下游崩岸监测与预警技术将迎来跨越式发展新机遇。在未来,可重点关注以下几个方面:

1.河道数字孪生仿真能力

针对崩岸监测需求,研发岸上、水下地形数字孪生场景自动构建系统,开展重点崩岸河段、险工段、岸坡不稳定河段定期定时巡检,支撑河道三维建模底层信息动态更新。通过逐日、逐旬及滚动综合对比分析,明晰河湖库岸线、洲滩动态演变特征,提升河岸数字孪生仿真能力。同时,河道三维模型数据可为数字孪生流域提供河道空间数据底板。

2.崩岸预警智能决策能力

随着崩岸监测技术不断进步,监测数据规模和复杂性也在迅速增加,如何从这些监测数据中高效提取关键信息,发现崩岸前兆并进行有效预警显得意义重大。利用大数据挖掘技术有望在崩岸险情快速识别和风险等级评估中发挥更大作用。可通过对历史和实时监测数据的深入分析和特征学习,构建崩岸险情的智能诊断模型,可实现对潜在险情更早、更精确的识别。

3.长期崩岸风险预测能力

目前的崩岸预警多侧重短期(季节内或当年)风险提示,而长江中下游河道演变具有长期性和累积效应。如何具备5年、10年以上尺度的风险预测能力是难点所在。这需要将崩岸预警与河势演变预测结合起来,考虑气候变化导致的流域来水来沙变化、上游水库群调度长期效应、河道采砂整治等多种因素对未来岸线稳定格局的影响;需要发展基于数字孪生流域的情景模拟方法,设定若干未来情景模拟对应的岸线变化,从而在规划层面提出前瞻性的风险预警,对于沿江崩岸防治相关措施及工程实施具有重要意义。

05、结论

①崩岸监测技术趋于多源融合。由传统的人工巡查与河道地形测绘,逐渐发展到采用激光雷达、多波束测深、卫星影像与无人机巡航等“天空地”一体化综合监测方式,极大提升了崩岸监测的时空分辨率与信息获取效率。

②崩岸预警模式不断完善。从早期基于经验判别的定性预警,发展到应用统计分析、层次分析法、数值模拟等构建定量化的预警模型,实现了崩岸风险研判更精确。

③信息化平台支撑体系初步形成。相关单位和部门已建成多套崩岸监测与预警系统,为崩岸数据的采集、处理及风险诊断、预警提供了平台化支撑,助力崩岸险情的高效应对与处置。

随着河道泥沙、水库调度及气候变化影响的持续累积,长江中下游崩岸风险具有长期性和不确定性。通过构建数字孪生流域,深化大数据和人工智能技术应用,可实现险情的动态仿真和多情景预测,为流域综合防灾减灾提供前瞻决策支持。长江中下游崩岸监测与预警技术正由单一手段向多源融合、由局部分析向整体感知、由事后被动应对向事前主动预防加速转变,必将为长江流域防洪安全及沿江经济社会发展提供更加坚实的保障。