2025年中国市政污泥处理行业现状分析及前景展望

市政污泥是在市政污水处理过程中产生的含水率高、有机质含量高并含有大量寄生虫卵与病原体的固体废弃物,主要由微生物菌体、有机残片、无机颗粒等组成。

市政污泥处理是污水处理的下游环节,其目的是实现污泥的减量化、无害化和资源化。处理过程通常包括污泥的浓缩、调理、脱水、干化、稳定化以及最终处置等环节。目前,填埋、焚烧、堆肥和建材利用等是常见的处置方式,但随着环保要求的提高,填埋方式正逐渐被其他更为环保的方式所取代。

随着中国城市化进程加速和工业规模扩大,城镇生活污水与工业废水排放量逐年攀升,污泥作为污水处理的副产物,已成为环境治理的焦点问题。污泥成分复杂,含有大量有机物、重金属及病原微生物,若未经妥善处理,将直接威胁土壤、水体安全,甚至通过食物链影响人类健康。当前,国内污泥处理率仅为30%左右,大量污泥通过填埋或非法排放进入环境,资源浪费与二次污染问题并存。

近年来,国家政策导向从“重水轻泥”逐步转向“泥水并重”。同时,技术层面,厌氧消化、热解气化、协同焚烧等新型处理工艺不断突破,推动行业向减量化、无害化、资源化方向转型。然而,区域发展失衡、技术成本高企、市场化机制不完善等问题仍制约行业成熟度,亟需系统性解决方案。

当前,市政污泥处理行业正处于政策深化与技术迭代的关键阶段。一方面,国家层面通过财政补贴、税收优惠等经济杠杆引导企业加大技术投入,例如对污泥焚烧项目的电价补贴、对资源化产品的增值税减免等,显著降低了行业运营成本。另一方面,技术革新正重塑行业格局:传统填埋方式因土地资源紧张和环境风险被逐步淘汰,高级厌氧消化、热干化-协同焚烧、生物炭制备等工艺成为主流。例如,上海、广州等经济发达地区已试点“污泥+餐厨垃圾”协同处理项目,通过能源回收实现碳减排;华北地区则探索污泥制陶粒、路基材料等建材化路径,资源利用率提升至40%以上。

然而,技术推广仍面临地域适配性难题。中西部地区受限于资金与技术储备,处理设施建设滞后,处理成本高达东部地区的1.5倍以上。此外,污泥处理标准体系尚不健全,部分技术路线缺乏全生命周期评估,导致二次污染风险未被完全规避。行业亟需通过政策细化、跨区域协作及产学研融合,构建因地制宜的技术矩阵,为下一阶段规模化发展奠定基础。

一、市政污泥处理行业现状分析

政策环境:从约束到激励的体系构建

国家层面已形成以《水污染防治法》为核心的法律框架,并将污泥处理纳入“无废城市”“美丽中国”等战略规划。地方政府同步推出配套措施,如广东省要求新建污水厂同步规划污泥处置设施,江苏省鼓励水泥窑协同处置等。政策重心从末端治理转向全过程管控,例如《城镇污水处理设施碳排放核算指南》将污泥处理纳入碳中和考核,倒逼企业优化工艺。

技术路径:多元化与资源化并行

厌氧消化:在大型污水厂普及率超50%,沼气发电可满足厂区30%能耗需求,但预处理成本较高。

热干化-焚烧:适用于用地紧张地区,上海竹园项目通过干化焚烧实现污泥减量90%,灰渣用于建材生产。

生物转化:好氧发酵制肥在中小城镇推广较快,但重金属稳定化技术仍需突破。

协同处置:水泥窑、燃煤电厂掺烧成为新兴方向,可降低单独建设成本30%以上。

区域格局:东中西梯度差异显著

长三角、珠三角地区处理率超70%,技术以焚烧和高级厌氧消化为主;中西部处理率不足20%,仍依赖简易堆肥或填埋。例如,湖北省2023年污泥无害化处置项目中,70%采用填埋,而浙江省同期焚烧占比达55%。

竞争态势:集中度提升与跨界整合

头部企业如中电环保、兴蓉环境通过并购整合形成全产业链能力。同时,传统水务集团(如北控水务)与能源企业(如华能集团)跨界布局,推动“污泥-能源-材料”循环模式落地。

据中研产业研究院《2025-2030年市政污泥处理行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》分析:

二、市政污泥处理行业挑战与瓶颈

经济性难题:吨处理成本介于150-470元,地方政府支付能力不足导致项目回款周期长达5-8年。

技术壁垒:小型污水厂污泥有机质含量低,难以满足堆肥或厌氧消化要求;重金属污染污泥处置缺乏低成本稳定化方案。

监管盲区:部分企业为降低成本违规倾倒,跨区域协同监管机制尚未建立。

公众认知:“邻避效应”导致焚烧项目选址困难,公众对资源化产品(如污泥肥料)接受度低。

三、市政污泥处理行业前景展望

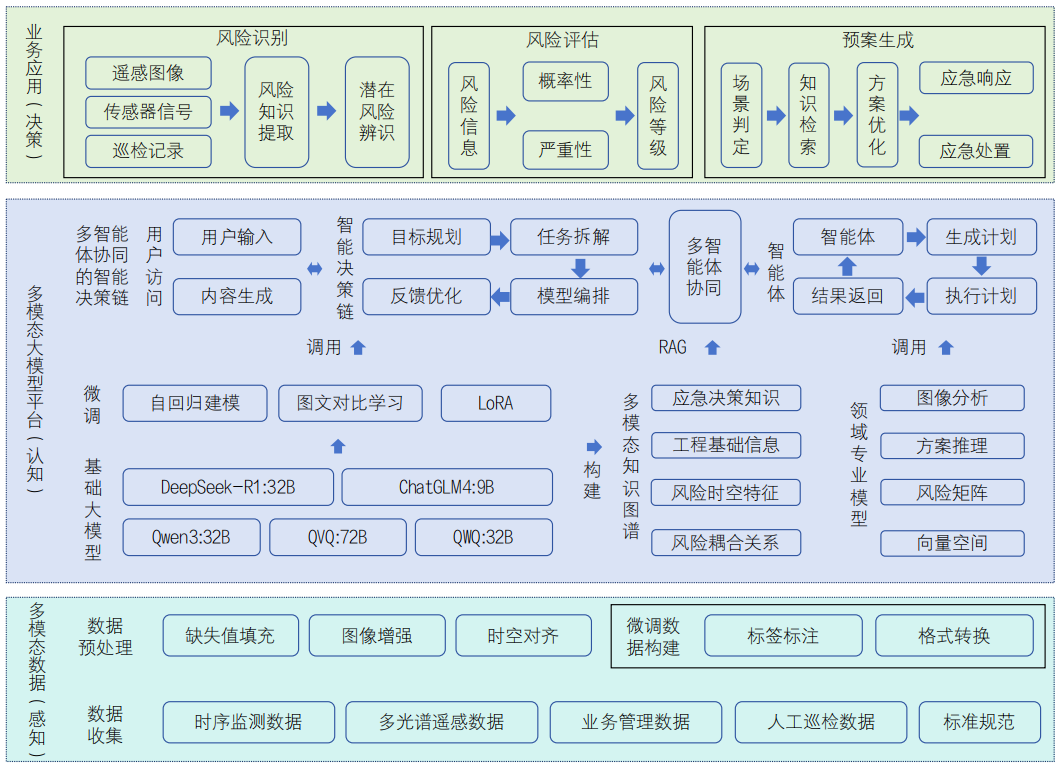

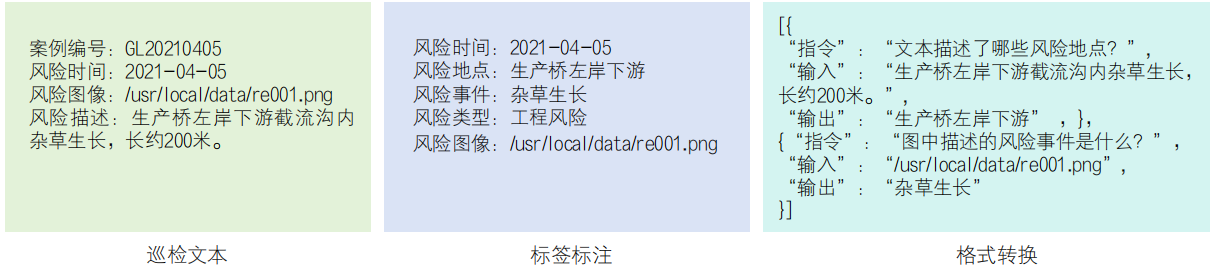

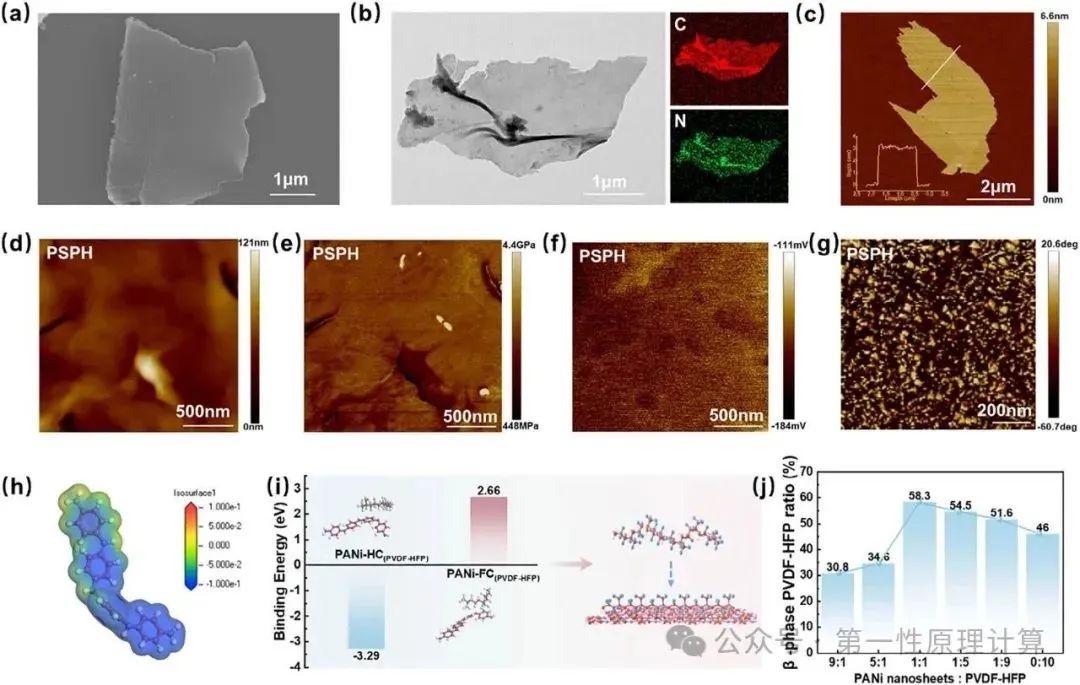

技术融合加速创新。人工智能与物联网技术赋能精准控制,例如AI算法优化厌氧消化产气效率、区块链追溯污泥流向;新型材料如生物炭吸附剂、酶催化剂的研发将提升资源化价值。

商业模式多元化。PPP模式向EOD(生态环境导向开发)升级,例如“污泥处理+生态公园”一体化项目;碳捕集与利用(CCU)技术嵌入污泥处理流程,衍生碳信用交易收益。

区域协同与产业联动。跨省市污泥应急调配网络建设,缓解局部处理能力过剩或不足问题;与农业、建材行业深度融合,例如污泥制肥与盐碱地改良工程结合,灰渣作为混凝土掺合料等。

中国市政污泥处理行业正从被动治理迈向主动资源化利用的新阶段。政策体系的完善、技术路线的成熟与市场机制的激活,共同推动行业向规模化、绿色化、智能化方向演进。未来五年,随着“双碳”目标深化,污泥处理将不再局限于环保范畴,而是成为循环经济的关键节点。通过技术集成创新、区域协同治理及商业模式突破,行业有望实现三大跃升:一是处理效率提升,无害化率突破90%;二是资源化率从当前的不足20%提高至50%以上,形成千亿级资源化产品市场;三是碳排放强度下降30%,成为环保产业减污降碳的标杆领域。

然而,行业成熟仍需破解成本分摊、技术适配与公众参与等深层矛盾。建议强化“一城一策”动态管理,建立污泥处理与城市发展的协同规划机制;加大财政倾斜力度,设立专项基金支持中西部设施建设;完善资源化产品标准体系,通过认证标识提升市场信心。唯有通过多方协作与持续创新,方能将污泥从“环境负担”转化为“城市矿产”,为生态文明建设提供坚实支撑。