2025年海水淡化行业未来发展趋势:技术突破、场景深化、全球拓展

海水淡化指通过脱盐技术将海水转化为淡水的工程体系,属于海洋经济中“开源增量”的关键技术,可突破时空与气候限制,为沿海缺水地区提供稳定供水。其技术路径涵盖反渗透法、低温多效蒸馏法、多级闪蒸法等,核心环节包括海水预处理、脱盐、后矿化及浓盐水处置。

一、行业概况与产业链结构

1. 产业链全景分析

海水淡化产业链涵盖上游设备与材料供应、中游淡化厂建设与运营、下游应用领域(市政供水、工业用水等)以及配套服务(浓盐水处理、技术研发等)。

上游:主要包括高性能膜材料(如反渗透膜)、高压泵、能量回收装置等核心设备制造。国内已突破反渗透膜国产化技术,但高端膜材料仍依赖进口。

中游:以淡化厂运营为主,2023年我国已建成万吨级低温多效蒸馏和反渗透示范工程,自主技术系统集成能力显著提升。

下游:市政供水占比约60%,电力、石化等工业需求占比30%,海岛及船舶等特殊场景占比10%。浓盐水综合利用(如盐化工、溴素提取)成为新兴方向,但规模化应用仍待突破。

2. 政策与市场驱动

国家发改委《海水淡化利用发展行动计划(2021-2025年)》明确,2025年全国海水淡化总规模目标达290万吨/日,新增125万吨/日,重点推进沿海城市和海岛地区建设。政策补贴、税收优惠及技术标准体系完善(如《海水淡化水水质标准》)进一步推动行业规范化。

二、供需分析

1. 需求侧:水资源短缺倒逼需求增长

市政领域:我国沿海11省市人均水资源量不足500立方米,仅为全国平均的1/4,青岛、天津等城市已将淡化水纳入市政管网,2025年市政需求预计占比提升至65%。

工业领域:电力、石化等高耗水行业需求强劲。以电力行业为例,2024年全国火电装机容量达13.8亿千瓦,单厂日均耗水量超10万吨,海水淡化替代率已从2019年的12%提升至2024年的18%。

2. 供给侧:技术突破与成本下降

产能规模:截至2024年底,全国已建成海水淡化工程235个,总规模达185万吨/日,较2021年增长45%。

成本优化:反渗透技术主导市场,制水成本从2015年的8-10元/立方米降至2024年的4-5元/立方米,接近国际先进水平(3-4元/立方米)。

3. 区域供需特征

据中研普华研究院《2025-2030年中国海水淡化行业市场前景预测及投资价值评估报告》显示:

环渤海地区:占全国产能的45%,天津南港工业区10万吨/日项目为全球最大工业用淡化工程。

长三角与珠三角:分别占比30%和15%,以市政-工业混合供水为主。

海岛地区:舟山、三沙等海岛淡化规模达20万吨/日,2025年目标新增20万吨/日。

三、技术发展与竞争格局

1. 主流技术路线对比

反渗透(RO) :占比75%,能耗3-4 kWh/m³,膜寿命5-7年,国产化率超80%。

低温多效蒸馏(MED) :占比20%,适用于高盐度海水,能耗6-8 kWh/m³,国产化率60%。

新兴技术:正渗透(FO)、膜蒸馏(MD)等试验阶段技术能耗可降至2 kWh/m³,但商业化应用尚需5-10年。

2. 竞争格局与市场集中度

全球市场:威立雅、IDE、Doosan等国际企业占据高端市场60%份额。

国内市场:北控水务、碧水源、杭州水处理中心等本土企业主导,CR5达55%。反渗透膜领域,时代沃顿、蓝星东丽合计市占率超50%。

四、未来发展趋势与挑战

1. 技术融合与绿色化

可再生能源耦合:沙特NEOM项目实现100%太阳能驱动淡化,我国海南莺歌海1万吨/日光伏-RO示范工程已投运。

浓盐水零排放:膜结晶、电渗析浓缩技术可将浓盐水利用率提升至95%,减少海洋生态影响。

2. 市场扩容与国际化

“一带一路”布局:中国企业承接阿联酋、印尼等海外项目,2024年出口设备规模同比增长30%。

多元化应用场景:船舶用小型淡化装置(<100吨/日)市场年增速达25%。

3. 挑战与对策

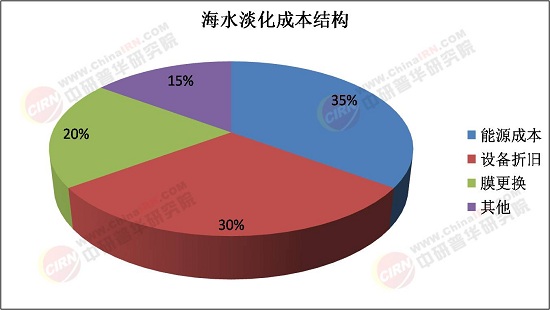

能耗与成本:尽管技术进步,海水淡化能耗仍比传统水源高30%,需通过智能运维(如AI算法优化膜清洗周期)进一步降本。

政策协同:需完善水价机制(如青岛淡化水定价6.8元/吨,高于常规水源4.2元/吨),提升市场化接受度。

结论:2025年海水淡化行业进入“技术突破、场景深化、全球拓展”的新阶段,呈现“成本下降、能效提升、生态协同”三大变革趋势。企业需聚焦反渗透膜、能量回收装置等核心部件研发,布局市政供水、农业灌溉等新兴场景,同时深化国际合作,输出中国技术标准。未来,海水淡化将从“应急手段”升级为“战略水源”,通过技术迭代、模式创新与生态构建,推动全球水资源危机治理,成为海洋经济高质量发展的核心引擎。