2025工业污水处理行业市场规模及未来发展趋势分析

作为环境保护领域的关键支柱,工业污水处理行业正经历从“规模扩张”向“质量提升”的深刻转型。在“双碳”目标驱动下,行业不仅承载着减少水污染、保障生态安全的使命,更成为推动工业绿色转型的重要抓手。

一、工业污水处理行业市场现状分析

1.1 政策体系日趋完善,监管标准持续升级

近年来,国家层面密集出台多项政策,构建起覆盖排放标准、技术规范、设施建设的全方位监管框架。例如:

《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》明确要求,到2025年工业废水达标排放率达100%,并首次将污泥无害化处理率纳入考核体系。《污水处理绿色低碳标杆厂遴选办法》提出,2025年底前建成100座标杆厂,推动行业能效与碳效双提升。地方层面,广东、江苏等工业大省率先实施“一企一管”制度,对重点排污企业安装在线监测设备,数据直连环保部门,实现排放实时管控。

1.2 技术迭代加速,智能化与资源化成新方向

技术革新呈现三大趋势:

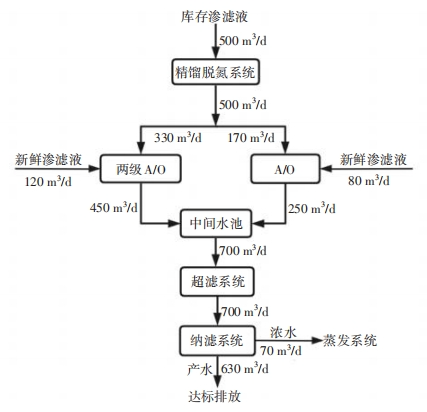

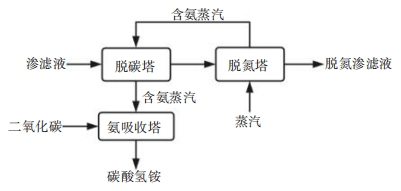

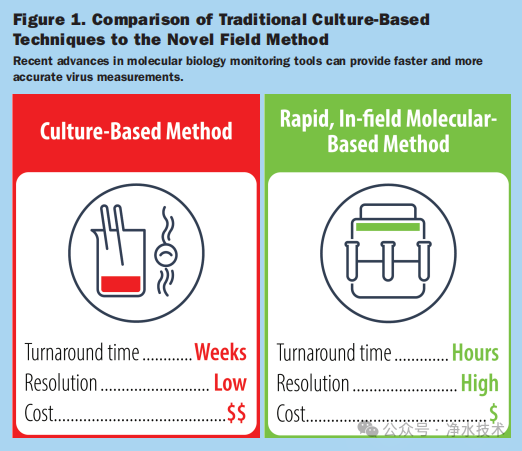

高效处理技术突破:膜生物反应器(MBR)、厌氧氨氧化(ANAMMOX)等工艺成熟应用,使处理效率提升30%以上。例如,碧水源在山东某化工园区项目中,通过MBR技术将COD(化学需氧量)去除率提升至95%。智能化管控普及:物联网与AI算法实现工艺参数自动优化。首创环保在长三角试点项目显示,智能系统降低能耗15%,人工干预减少70%。资源化利用深化:浓盐水零排放技术、污泥热解气化等工艺推广,推动废水变“废”为宝。2023年,全国工业废水回用率达28%,较2020年提升8个百分点。

1.3 市场格局分化,区域与领域集中度提升

企业竞争格局:北控水务、首创环保等国企依托资本优势主导大型项目;碧水源、金达莱等民企在细分领域形成技术壁垒;威立雅、苏伊士等外企则聚焦高端市场。区域发展差异:广东、江苏、浙江三省处理能力占全国45%,其中广东省日处理能力突破3000万吨。而中西部地区受制于管网短板,设施负荷率不足60%。行业集中度提升:2023年CR10(前十大企业)市场份额达42%,较2019年提升9个百分点,马太效应显现。

二、工业污水处理行业市场规模分析

2.1 总量扩张与结构优化并存

总体规模:2023年中国工业污水处理市场规模达823.2亿元,同比增长6.8%。预计2028年将突破1086亿元,年复合增长率5.7%。

细分领域差异:煤化工、石化行业:因排放标准趋严,成为增长主力。2023年两大领域处理需求占比达38%,较2020年提升5个百分点。电子元器件行业:受半导体产能扩张驱动,2024年处理量同比增长12%,带动高纯水制备市场扩容。

根据中研普华产业研究院发布的《2025-2030年中国工业污水处理行业发展趋势与投资前景分析报告》显示:

2.3 资本投入与盈利模式创新

资金来源多元化:2023年中央预算内投资超200亿元,专项债支持比例提升至40%;PPP模式在工业园区项目中的渗透率达62%。盈利模式迭代:从单一处理费向“处理+资源化”转型。例如,重庆水务通过污泥制砖年增收1.2亿元,毛利率提升至45%。

三、工业污水处理行业未来发展趋势预测

3.1 绿色低碳转型加速

碳减排压力倒逼技术升级:标杆厂建设要求单位处理能耗下降20%,催生光伏+污水处理厂、沼气发电等“负碳”模式。碳交易市场联动:预计2025年污水处理行业将纳入全国碳市场,企业通过碳资产开发可增收5%-8%。

3.2 智能化管理全覆盖

数字孪生技术:2024年太湖流域试点项目实现水动力模型与处理工艺实时耦合,调度效率提升40%。AI预警系统:百度智能云在某钢铁企业应用中,通过图像识别提前12小时预警管网泄漏,降低事故损失超300万元。

总结

中国工业污水处理行业正处于政策红利与技术变革的交汇期。短期看,市场规模扩张由提标改造需求驱动;中长期而言,绿色低碳转型与智能化升级将重构行业价值链。技术深耕:聚焦膜技术、生物技术等核心领域,构建专利壁垒;模式创新:探索“处理+资源化+碳交易”复合盈利模式;区域布局:紧盯长江、黄河等流域治理机遇,参与跨区域生态补偿项目。在政策与市场的双重驱动下,工业污水处理行业将迎来从“环境治理”到“价值创造”的质变跃升,为美丽中国建设提供坚实支撑。