六百年无内涝!解密故宫雨水系统的古人智慧

近年来全球气候变化导致极端降雨频发,城市洪涝灾害时有发生。反观北京故宫建立历经六百余年,鲜有内涝发生,其成效应是基于古代防洪思想智慧与后人不断精心维护的基础上,其经验值得深入挖掘、研究。在故宫雨水系统相关研究成果基础上,对古代宫城防洪排涝经验进行分析总结,并结合新时期内涝频发的原因,提出相应的解决办法和建议,以期对现代城市雨水系统规划设计提供有益的帮助。

故宫始建于明永乐四年(1 406年),至今已600余年。宫城东西宽约780 m,南北长约970 m,雨水汇流面积约73.88 hm²。故宫营造之初构建了完备的雨水系统,将防洪、排涝与生活、生产、文化活动等多方面融为一体,形成了和谐的城水关系。本文在故宫雨水系统研究相关成果基础上,分析出故宫雨水系统具有系统防洪、营势驱水、多级防涝3个方面特点,通过现代模型软件模拟发现系统防涝效果显著,同时辅以精细的维护管理保障其运营高效。

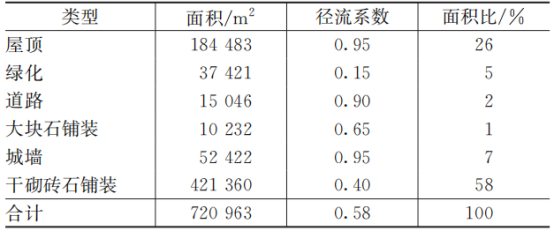

01、故宫雨水系统分析 1.1 系统防洪 故宫内外水系相联,形成内外联通的“三道防线”防洪格局。水系由内到外依次为故宫外面的筒子河;西苑太液池和后海组成的带状调蓄空间;护城河、大明濠及太平湖相连的外围水系。“三道防线”平急两用雨水系统的构建,既可满足当时城市供水及生态景观的平时使用需要,同时巧妙解决应急汛情之下的城市防洪排涝问题:外围水系阻滞外围区域雨水进入故宫区域,减轻故宫遭受外围洪水流入的风险;水系湖泊具有巨大的调蓄作用,可以有效降低外洪及故宫外排雨水的峰值流量,保障故宫雨水的排除顺畅。此外,故宫及北京城外的城墙也起到了防洪屏障作用。具体见图1。 图1 防洪系统 1.2 营势驱水 在压力排水系统还没有出现的明清,古人尤其重视利用地势实现雨水的自流排除。 故宫总体布局为中轴对称,重要院落布置在中轴线上,其他院落对称分布。地势北高南低、中间高两侧低,故宫神武门地带一般地面标高45.6~45.8 m,东华门内一般地面标高44.5 m,地面平均坡度约为1.2‰,这种坡度为自然排水创造了有利条件。故宫竖向示意见图2。 图2 竖向示意 故宫共有90多座宫殿院落,基本按院落内建筑的主次等级确定地势高低,重要建筑基础部分的地势较高,其次是配殿及次要建筑或较低级建筑,形成了“高低有序,主次有别”的地势格局。院落内部地势排布原则基本相同,轴线部分地势较高,地面向两侧依次降低。地面大致可以分为甬路、散水、海幔等,甬路部分地势较高,散水略低于甬路,具有一定坡度坡向海幔。三大殿区域从院中向四周地势坡降约为0.6%,寿康宫等院落内地面坡降也大于0.3%,大殿台基地面坡降为3%~5%,均满足现代《城乡建设用地竖向规划规范》(CJJ 83-2016)中地面坡度不小于0.3%的要求。此外,每个院落为典型四合院的布局,均存在一个或多个较低的广场,而广场外侧为地势较高的建筑及连廊,这种布局不但利于采光、避雨、保暖,也形成了一种平急两用的广场空间,即平时作为活动聚集场所,极端暴雨管网排泄能力不足时也可以储存雨水,而外侧地势较高的连廊也保障了基本的交通需要。 1.3 多级防涝 1.3.1 源头控制 根据调研,故宫内下垫面类型主要分为四大类,包括:屋顶、绿化、道路、铺装(图3)。为了分析精确,结合现场铺砌材料情况,又将铺装分为大块石铺装及干砌砖石铺装。经统计分析,干砌砖石铺装占比达到58%,如果将干砌砖石、大块石、城墙均当成铺装型式(总和66%),干砌块石在铺装中占比达87.9%,优于相关规范中对建筑小区透水铺装率不低于70%的要求,这是故宫能实现雨水源头控制的关键。此外,故宫广场虽然空间较大,但并未选用大尺寸的室外砖石,而是选用宽度为5cm的砖石,干砌砖石缝隙密度的增加提高了存蓄雨水、下渗雨水的空间,当然也需要更多的人力及经济投入。 图3 下垫面分布 经计算,故宫内的下垫面综合径流系数约为0.58,较《室外排水设计标准》(GB 50014-2021)中“城镇建筑密集区”0.60~0.70径流系数稍低。以上分析的下垫面其实已经是为适应游客、内部运营车辆等需求,经过若干次改造后的道路,改造过程中不可避免会增加下垫面的不透水性,可见古代故宫下垫面消纳雨水径流能力更强。 表1 下垫面类型统计 1.3.2 管网转输 雨水汇流面积约73.88 hm²,其中有组织排放雨水汇流面积60.57 hm²,包含雨水管道入金水河排出口共24处,雨水管(沟)规模尺寸D=200~800 mm×1 150 mm。无组织排放雨水汇流面积约13.31 hm²,雨水通过地表汇流入内金水河。 如今的故宫雨水管沟系统中,保留且仍在使用的古代管沟长度约占90%,现代新建管沟长度约占10%。古代管沟系统中最主干的是雨水沟,其分为明沟、盖板沟和暗沟三种形式,至今在故宫雨水系统排除过程中仍发挥非常关键的作用(图4)。故宫雨水管沟总长度约12.21 km,密度约为16.52 km/km²,相当于现代城市雨污水管网密度的总和。现代城市因选用了独立雨水口,实现了收集设施与转输设施的分离,但同时也加大了雨水管线的间距,故宫雨水管沟平面间距为20~110 m,而现代城市雨水管沟平面间距一般为50~200 m。 图4 雨水管网布置 1.3.3 蓄水防涝 故宫雨水存续空间主要包括内金水河及外部筒子河。降雨通过地表汇流、管沟输送至内金水河。内金水河起自故宫西北角,之向南、再向东接入筒子河,内金水河全长约2 048 m,明河段长约1 737 m,暗沟段长约311 m,河道宽度不一,为1.3~10 m,具体分布如表2及图5所示。内金水河雨水汇流面积约73.88 hm²,流域面积增加较均匀,适用极限强度法计算流量;雨水系统最远点为皇极殿,径流流行距离约为3 064 m,流行时间约为60min,当P=10年时,经计算径流量约为7.76 m³/s;河道平均坡度为0.6‰,按照实录库处河道断面进行核算(超高预留0.5 m,河深3.2 m),计算通过能力7.30 m³/s;可见,内金水河设计标准约为P=10年。 表2 金水河断面统计 图5 故宫内金水河分布示意 内金水河总容积约3.2万m³,调蓄容积约2.1万m³,调蓄容积远大于标准内过流断面形成的体积;总容积能储存故宫流域约43.16 mm降雨,超过目前低影响开发理念下北京地区年径流总量控制率85%对应的设计降雨量(32.50 mm)。加上筒子河蓄水量可达118万m³,更能储存故宫区域约1 000 mm左右降雨,其相当于故宫区域1~2年所有降雨总量,远远超过郑州7.20、京津冀23.7单日最大降雨量,这也是故宫鲜有内涝出现的主要原因。蓄水能起到重要的缓排削峰作用,从而减轻雨水管沟的排水压力。 1.4 防涝效果评估 对故宫雨水管沟排水能力进行评估见图6,其建设标准对应现代标准也并不低,除雨花阁-宝华殿-延春阁及御花园以东部分区域低于P=5年一遇,90%管沟设计重现期可达P=10年一遇,基本对应规范中超大城市特别重要地区取值。 图6 重现期为10年一遇管网负荷情况 经内涝风险模拟,P=50、100年一遇重现期下,除裕德堂北侧停车场部分区域产生较浅积水外(约0.25 m),故宫大部分区域没有积水问题。具体详见图7。 表3 雨水管沟能力评估 图7 重现期为100年一遇标准下内涝风险情况 2023年7月底至8月初,京津冀区域发生极端降雨,故宫所在的天安门站在7月29日至8月1日4 d共降雨257mm,最大日降雨量为7月30日129.1mm,约合3~5年一遇;5min最大雨强约7mm,约合10年一遇。房山区史家营乡金鸡台村金鸡台北沟雨量计7月29至7月31日3 d累计降雨量809.5mm,最大日降雨量为7月31日412.565mm,约合100年一遇;5min最大雨强约9mm,约合20年一遇。利用史家营此次降雨数据,模拟结果如图8所示,贞度门西北侧、昭德门东北侧广场低点及清史馆南侧积水较深(约0.5 m),主要原因为降雨强度高、雨水管渠流行距离长且汇流面积大、穿墙雨水涵洞断面较小(受古代材料技术限制)。 图8 23.7史家营降雨情景下内涝风险情况 1.5 精细管理辅助 故宫历来设有专业的排水管理部门,负责监测排水系统的运行情况,坚持对排水设施的专项巡查,定期清理维护,并及时采取措施解决问题,修复更换损坏的排水设施,以确保排水设施的正常运行。此外,现代故宫还会做汛前准备,①制定防汛预案,设置专职人员管理,准备疏通工具,以备出现积水时,及时判断堵点并进行疏通;②汛期与水务部门紧密联系,动态监察内金水河及筒子河水位,及时开关闸,适时调节内金水河水量水位,共同保证排水系统的正常运转。 02、启示与思考 2.1 顺应自然、营势驱水是理水营城的根本 从故宫超过600年的防洪排涝历史可以看出,古往今来,和谐的人水关系一直是经济社会发展的基础。尽管在快速城镇化进程中,古代传统智慧从显性存在变为隐性存在,但古代文明的元素依然能在现代科学理论中找到踪迹。雨水系统构建古今虽表现手法、具体细节不同,但是“顺应自然”“营势驱水”的理念是一致的。 《周礼·考工纪》中描述匠人营造沟渠:“凡沟逆地阞谓之不行。水属不理孙,谓之不行。梢沟三十里,而广倍。凡行奠水,磬折以参伍。欲为渊,购句于矩。凡沟必因水埶,防必因地埶”,明确了顺应地势排水、排水角度要大于直角、沟渠下流30里(约合现代9 km)渠道加宽一倍等要求,这些朴素的定性要求其实与目前的规范标准原理是相通的。现代城市也非常重视竖向设计,从规范体系及规划设计管理,均形成了较为完整的体系;其中《城乡建设用地竖向规划规范》第6节规定了“城乡建设用地坚向规划应结合地形、地质、水文条件及降水量等因素,并与排水防涝、城市防洪规划及水系规划相协调;依据风险评估的结论选择合理的场地排水方式及排水方向,重视与低影响开发设施和超标径流雨水排放设施相结合,并与竖向总体方案相适应”,同时规定了场地竖向坡度要求。 2.2 蓄排并举、建管并重是韧性雨水系统的精髓 干砌砖石铺装、高密度及高标准的雨水管沟、蜿蜒宽深的内河与外河,为故宫提供了强大的雨水蓄排空间;蓄排结合是我国传统营城理水的智慧,也是国际上应对洪涝的常用做法,借鉴流域蓄滞洪的概念,城市内涝治理应坚持蓄排结合,给“水”以空间进行调蓄排放或利用。 “三分建设七分管理”,故宫雨水系统历经600余年,作为不可移动文物,至今仍运行良好,归功于古人高标准、高质量建设,也归功于后人的合理使用、精心维护。借助于现代科学技术,现今的城市建设制度更完善,规划设计更精确,施工更精准,维护更便利,调度更科学,建设和管理水平大步提高。在现代化设备技术的加持下,我们应加强雨水系统的运维养护工作,加强雨水系统的维护清理、动态监测及智能管控;提高风险辨识的能力及应急管理能力,应用现代数值模拟手段,进行管网排水能力、内涝防治能力的评估,编制洪水/积水风险图,编制针对性与可操作性强的应急预案,采取必要的防范措施;制度上加速防汛信息化系统建设和健全信息共享机制。 2.3 功能复合、平急两用是雨水系统补强的方向 广义上讲,故宫四合院落内的广场属于功能复合、平急两用的干式蓄滞型雨涝调控空间,外围城墙系统属于军事防御、防洪复合功能的基础设施,内金水河属于供水、消防、排水、景观观赏为一体的功能复合及平急两用的基础设施;干砌砖石由于其空隙存蓄雨水、下渗雨水作用也不失为是一种功能复合、平急两用的做法。在给“水”以空间需求下,功能复合、平急两用基础设施建设及改造是在城市更新背景下较为实用的雨水系统补强方向,研究基础设施和多元空间蓄滞设施、研发基于传统智慧的“水-城”适配多要素格局优化和全过程雨水管控关键技术尤为重要。对于负责城市防洪排涝安全的大型水利设施,应充分挖掘其平时利用价值,如蓄滞洪区建设改造为公园,河道挖掘通航条件满足水运需求;对于以非雨水排除功能为主的基础设施,应充分考虑低影响开发及超标降雨渗透、储存、行泄的需要。 03、结 语 面对新时期内涝防治的险峻形势,我们在认真复核现代城市排涝系统时,可以继承发扬古人智慧,“因天材,就地利”,并运用当代先进科技手段和管理技术,在安全、生态、和谐的思想指导下,顺应自然,敬畏自然,完善新技术、新手段、新方法,构建满足新时代需求的雨水系统。