天津市防洪排涝调度模型体系建设研究

摘要:目前,洪涝灾害已成为我国城市主要的自然灾害,预报、预警、预演、预案“四预”措施是城市应对洪涝灾害的主要手段,城市洪涝模拟技术是其关键支撑。天津上游来洪威胁大,中心城区排涝压力突出,北部山区存在山洪风险,下游受潮水顶托与倒灌影响,洪涝问题复杂且严峻。目前,天津在防洪排涝调度模型体系建设中存在诸多难点,模型建设范围受预见期、计算量、资料获取等因素制约,外洪与内涝相互影响但各有侧重,平原河网水系错综复杂,调度工程种类繁多、调度方式复杂,同时防汛管理对模型成果的精细化和时效性要求高。对此,从模型建设范围、模拟方法选择策略、模拟对象组合策略等方面,研究构建了覆盖区域、城市防洪圈、中心城区3个尺度的洪涝防御模型体系。区域模型结合水文与水动力模型分区域建模,城市防洪圈模型拓展范围以明确边界条件,中心城区模型在前者基础上耦合多种模型。该模型体系支持大范围尺度下复杂防洪排涝工程的统筹调度,支持不同业务应用场景的统筹考虑,支持外洪、内涝的统筹分析。

01、研究背景

受全球气候变化和快速城镇化双重影响,洪涝灾害已成为我国城市最主要的自然灾害之一。城市洪涝灾害一般分为外洪和内涝,其中外洪指城市过境或城市边缘(外围)洪水泛滥进而威胁城市安全的现象,而内涝特指本地暴雨超过排涝能力导致地面积水超过一定标准的现象,两者往往相伴发生、紧密联系,而且在一定条件下可以发生转化。例如外洪高水位顶托或倒灌会加剧城市内涝,而涝水外排亦会加剧河道防洪压力。市政排水工程是水利排涝工程的上游,而排涝工程又是行洪工程的上游,它们紧密联系、双向耦合、相互影响,为系统性解决城市汛期洪涝问题,需要在较大范围尺度(一般超过城市范围)统筹外洪和内涝问题。

坚持以“防”为主、坚持关口前移、做好“预”字文章,全力落实预报、预警、预演、预案“四预”措施,是当前及未来我国城市洪涝灾害防御的主要工作之一。城市洪涝模拟技术是重要技术保障,其应用场景包括:实时模拟,用于预警预报;情景模拟,用于风险评估;排水模拟,制定排水规划;耦合模拟,进行管理调度。世界范围内,城市洪涝模拟技术起步于20世纪70年代,历经近50年发展,城市洪涝模拟模型已从简单到复杂、从概念性到物理性、从经验性到理论性、从不确定性到确定性、从粗略化到精细化不断发展。就外洪模拟而言,可以采用水文学或者水动力学方法,后者更能刻画真实的洪水演进过程,但对基础数据要求更高,计算成本更高。就内涝模拟而言,需要采用基于数值网格的二维水动力学方法反映地表积水。对于洪涝过程的模拟,根据数据支撑情况以及面向的目标场景,建模策略一般包括纯水文、一维水动力、二维水动力、一二维水动力耦合、水文驱动水动力耦合等方式。近年,随着信息技术飞速发展与应用普及,防汛减灾工作对洪涝风险模拟分析的可靠性、准确性、精细化程度以及时效性提出了更高要求。

本文结合天津市洪涝特点,在模型建设难点分析基础上,考虑预见期、计算量、资料可获得性、内外洪相互影响、平原河网地区水系复杂性、涉及的调度工程种类多样性、调度方式复杂性等制约因素,从模型建设范围、模拟方法选择策略、模拟对象组合策略等方面探讨并构建出符合天津实际需求的洪涝模拟模型。

02、天津市洪涝特点及建模难点分析

1.洪涝特点

城市因当地及更大区域内的强降雨而遭遇的洪涝灾害主要分为三类:城市毗邻江河洪水、城区内涝、城郊山洪。作为滨海城市,天津市在面临上述三类洪涝威胁的同时,还面临下游潮位顶托的问题。

(1)上游来洪威胁大

天津市地处海河流域最下游,承泄海河流域70%以上的洪水入海,是众多河流入海的汇合地。上游洪水从北、西、南三面向天津市汇集,一旦上游发生洪水,可能引发天津市洪涝灾害。海河“23·7”流域性特大洪水期间,截至2023年8月14日,天津市累计承接海河流域上游洪水29.2亿m³,下泄入海水量24.44亿m³,退水过程持续到了9月底。因此,天津市防汛工作需要重点关注上游北京、河北的降雨、客水入境情况。

(2)中心城区排涝压力大

天津市中心城区地势低平,涝水大部分需要泵排入河,而部分二级河道河口泵站以及地道泵站外排洪涝能力不足,部分存量排水设施超期服役带病运行,无法正常发挥功能,影响排水效率。截至2024年,市属排水主管网长度近4000km,排水泵站270余座,总排水能力约1500m³/s。2024年8月25日10时到26日16时(共30h),天津市出现入汛以来最强降雨过程,市区平均累计雨量157.24mm,先后有21处积水地区、5处积水地道断交(金钟地道、东风地道、春意桥、金阜桥、大沽桥),最长退水时间达6h。

(3)北部山区存在山洪风险

天津市山洪灾害防治区仅涉及蓟州区,根据天津市蓟州区水务局及各乡镇的初步普查,蓟州区北部山洪防治区总面积859.08km²,总人口35.14万人,其中受山洪威胁人口23.12万人。截至2023年年底,蓟州区山洪灾害防治区先后实施了“蓟州区山洪灾害监测预警系统建设项目”“天津市蓟州区山洪灾害防治非工程措施建设项目”,进行了山洪灾害初步普查,并对山洪灾害进行了危险区划定。2024年8月9日至10日,蓟州区发生强降雨,最大日降雨量220.1mm,引发山洪造成部分设施被冲毁及部分地区被淹。

(4)下游受潮水顶托严重且存在倒灌风险

天津市东临渤海,高潮位不仅远超海河入海口水面高度,还超过了天津市区地面高程,对行洪排涝顶托作用明显,导致洪涝影响加剧,并可能引发海水倒灌。2024年10月21日,天文大潮和风暴潮叠加,渤海和黄海中北部各潮位站均记录到80~160mm区间的突发异常增水,造成天津市滨海新区海水倒灌,部分街道社区被淹。

2.防洪排涝现状

天津市特定地理位置和自然条件决定了“上防洪水、中防沥涝、下防海潮、北防山洪”立体防汛格局,上游大洪水来袭与潮水顶托、市区沥涝“三碰头”的情况时有发生。历经多年治理,依托海河流域防洪体系,基本建成了以一二级河道、大中型水库、蓄滞洪区及海堤为骨架的水灾害防御体系,并建成由永定新河右堤、独流减河左堤、海挡和西部防洪堤构成的249km城市防洪圈,基本达到200年一遇防洪标准。

(1)河道工程

天津市现有一级行洪河道19条,总长1095km,堤防总长1994km,主要承泄海河流域32.06万km²总面积中70%以上的洪水入海,设计入海总流量1.54万m³/s。天津境内有二级河道143条,总长1987km,主要承泄城区雨水、排蓄农田沥水。

(2)水库工程

天津市现有水库21座,包括于桥、北大港和团泊3座大型水库,8座中型水库,10座小型水库,总库容25.45亿m³,目前已全部完成除险加固。其中承担防洪调度功能的2座水库,分别是于桥水库和杨庄水库。

(3)蓄滞洪区

天津市境内现有蓄滞洪区13个,总面积2952km²,总蓄水量55.71亿m³,涉及8个区131万人。列入国家蓄滞洪区名录的有10个,分别是永定河泛区、东淀、文安洼、贾口洼、大黄堡洼、黄庄洼、青甸洼、盛庄洼、团泊洼、三角淀;市管蓄滞洪区3个,包括淀北、七里海、沙井子行洪道。其中永定河泛区和东淀启用较为频繁,海河“23·7”流域性特大洪水期间发挥了重要作用。

(4)中心城区排水及海堤工程

天津市中心城区现有排水泵站268座,总流量1446m³/m,80%排水标准为1年一遇。排水目标为“大雨2小时、暴雨5小时”。天津市海岸线总长153.2km,已建成海堤139.62km,设计防潮标准20年一遇~50年一遇。

3.建模难点分析

(1)模型建设范围需要综合考虑预见期、计算量、资料可获得性等多方面因素

如前文所述,天津市地处海河流域最下游,其防汛工作需要密切关注上游的降雨和洪水情况,若单纯以天津市界作为上游模型建设范围,洪水预见期远远不够,无法满足实际防汛工作的需要。向上游延扩模型建设范围,可以延长洪水预见期,但随着范围的扩大,数据资料的收集难度也必将增加,并且模型考虑的因素也将随着空间范围的增大而增多,这将极大增加模型建设难度、复杂性和计算量。因此,需要综合考量各种因素,以确定合适的建设范围。

(2)外洪、内涝相互制约,需要综合考虑

对天津市而言,外洪(要素包括上游洪水、北部山洪和下游高潮位顶托)和内涝过程相互作用、相互影响,但各部分在建设范围、精细化要求和考虑要素方面却互有不同,其中外洪模型建设范围最大,精细化程度要求相对较低,而内涝则重点关注中心城区部分,精细化程度要求较高。在呈现各部分间相互作用同时又能兼顾各部分分析重点,这就要求做好各部分的衔接和平衡。

(3)平原河网地区水系复杂且互联互通,模拟难度大

模型建设范围处于流域下游,地势相对平坦,且水系众多,相互连通,汇流关系复杂。水文模型擅长处理山区多汇一的树状河网结构,对于河道分流以及环状河道的处理存在困难。另外,平原地区没有明显的分水岭,难以基于地形数据划分汇水分区。水动力模型擅长处理复杂的河网结构,但对于地表来说,计算单元一般比较精细,对数据资料的质量和精度要求往往很高,这在一定程度上限制了其在大范围场景下的应用。

(4)涉及的调度工程种类多样、数量庞大、调度方式复杂

天津市防汛调度工程种类多样,涉及水库、蓄滞洪区、河道枢纽(水闸、橡胶坝、倒虹吸等工程组合)及单体工程(主要指水闸、橡胶坝等)、各类泵站等,其中承担重要防洪功能的水闸、泵站、蓄滞洪区数量较多,不仅调度方式复杂,而且需要考虑不同工程间的联合调度,极大增加了建模复杂程度。

(5)新时期防汛管理对精细化程度和时效性要求高

新时期防汛管理工作对模型成果在精细化程度和时效性方面提出了更高要求,而在大范围建模尺度下,精细化和时效性往往是一对矛盾体,如何平衡二者关系对模型建设策略是个挑战。

03、模型建设及成果

结合天津市洪涝特点及建模难点分析,模型建设可以按照3个区域尺度进行,从大到小分别是区域(天津市全境及其上游临近控制性关键枢纽以下范围,约3.4万km²)、城市防洪圈(2700km²)和中心城区(440km²)。3个尺度的洪涝模型以河网为骨架,以河网中关键水利工程为节点,以互为水位-流量边界的交互方式实现耦合衔接。

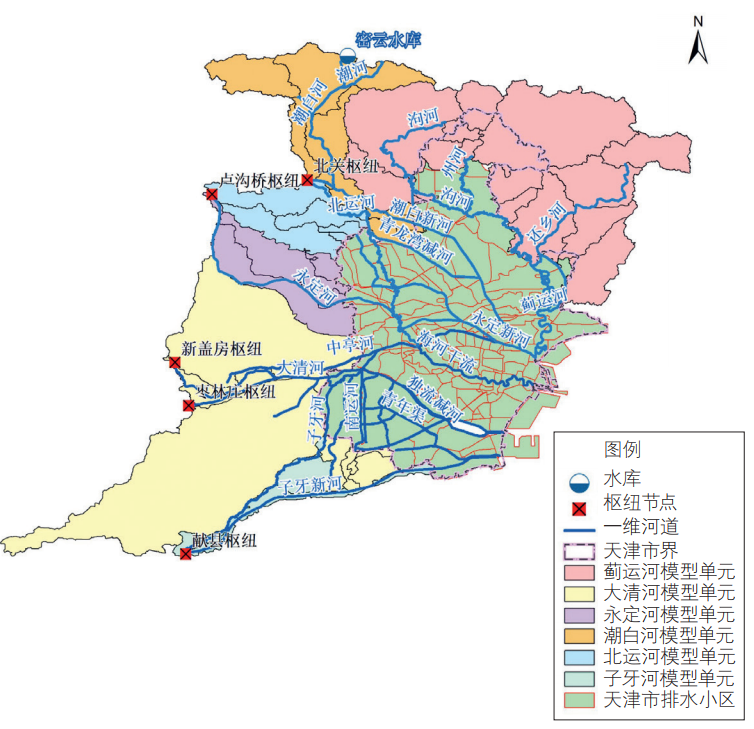

1.区域洪涝模型

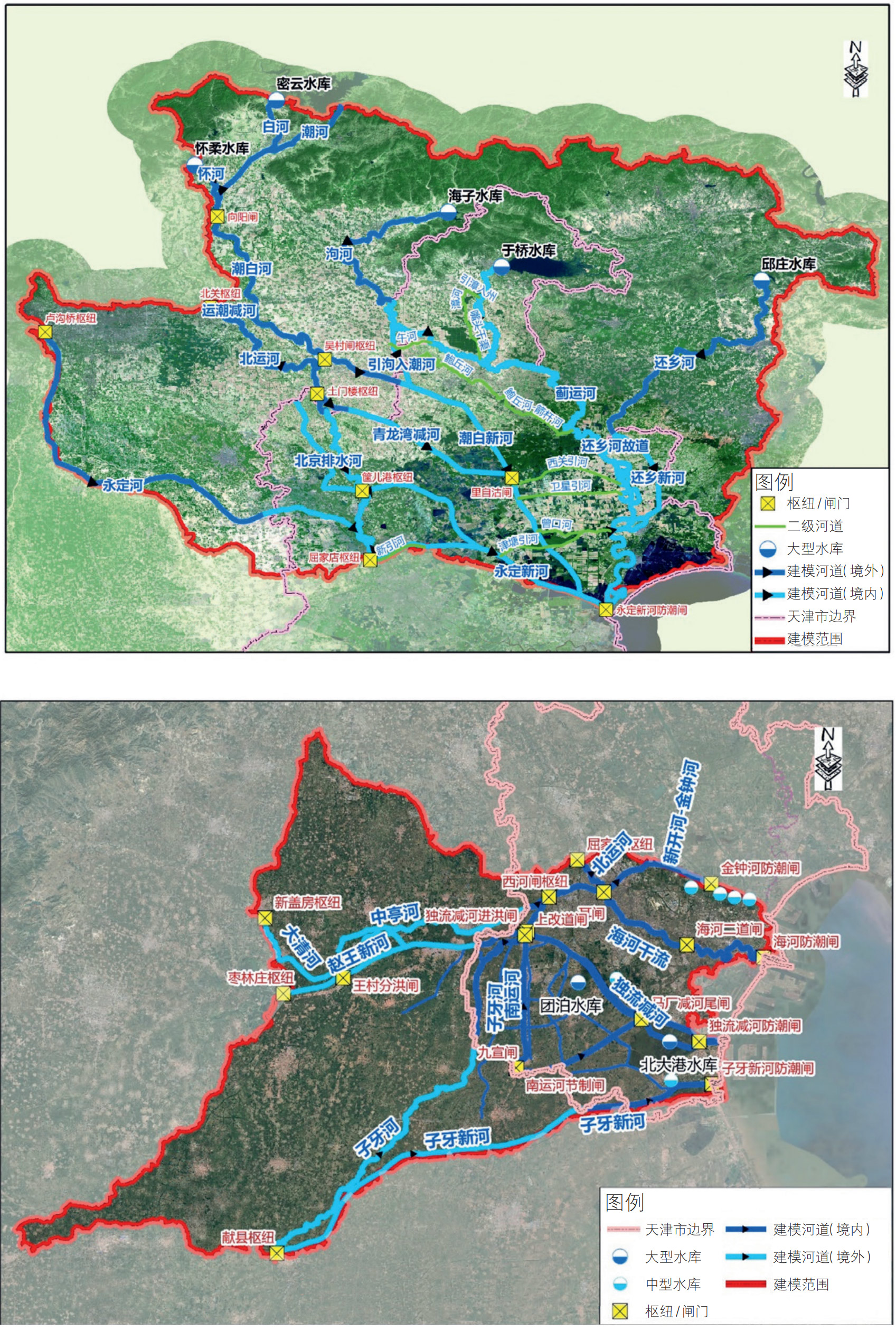

为了保证一定时长的洪水预见期,同时便于上游边界入流条件的获取,本研究将天津市全境及其上游临近控制性关键枢纽以下范围作为区域洪涝模型的建设范围,如下图所示,具体包括北关枢纽以下北运河流域、密云水库以下潮白河流域、蓟运河全流域、卢沟桥枢纽以下永定河流域、新盖房枢纽-枣林庄枢纽以下大清河系流域、献县枢纽以下子牙河流域、海河干流全流域。

▲区域洪涝模型建设范围

区域洪涝模型建设范围包括山丘区和平原区,结合水文模型和水动力模型的各自特点和适用性,采用水文水动力模型相结合的方式分区域进行建模。在山丘区范围内,尤其是在蓟州山区构建完整的水文模型,包括以小流域为计算单元的产汇流模型、水库调度模型和河道汇流模型,用以计算流域出口节点与关键断面的洪水过程。在平原区范围内,洪水演进过程以水动力模型刻画为主,水文模型为辅,即平原区水文模型主要计算坡面产汇流过程,而重点河道的洪水演进以河道一维水动力模型为主,水文模型为河道一维模型关键入汇断面提供区间入流。

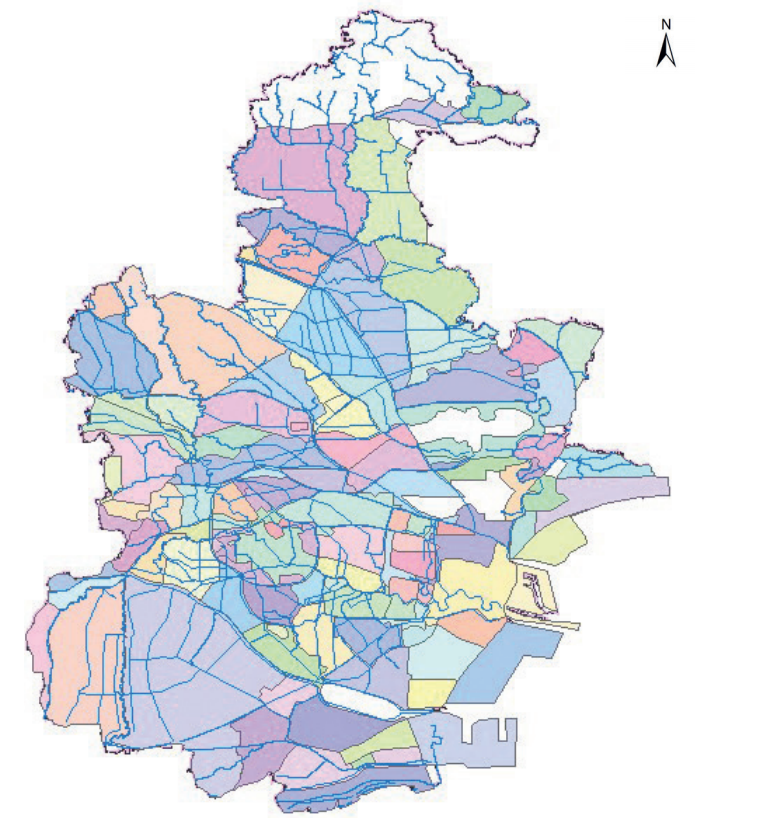

而对于平原区,水文模型小流域划分存在困难。本文重点关注区域天津市境内部分,参考当地排涝规划中的排涝小区(108个)划分成果,在此基础上分析地表阻挡水情况进一步细化,得到191个分区,如下图所示,作为平原区的基本计算单元,计算各单元的降雨产流和坡面汇流,得到排涝过程,作为河道水动力模型的区间入流。对于境外部分,由于缺乏相关排涝规划资料,因此依然参照原小流域单元的划分方法构建水文模型,且境外水动力河道只考虑了主要行洪河道,一些入汇支流未建模,因此仍计算全流程的坡面产汇流与河道演进,得到关键断面及节点的洪水过程。主要行洪河道水文与水动力的共建断面,以一维河道模型预报成果为主,水文模型预报结果作为参考。

▲天津市境内平原区水文计算单元划分成果

天津市河系整体上互联互通,但一般可以分为南部河系(大清河系、子牙河系、海河干流)和北部河系(北三河系和永定河系),二者在洪水特性方面有着显著差异,且二者仅在受工程控制的北运河节制闸、金钟河闸泵存在水量交换,因此为了减少复杂度和计算成本,将水动力模型分成南北两部分,如下图所示。

▲河网水动力模型(上:北四河系,下:南部河系)

对于调度工程,除了在水文模型中考虑水库要素,水闸、橡胶坝、泵站等均在河道水动力模型中作为构成要素进行建模,由于水动力模型自身特性,上述调度工程均可支持复杂调度以及联合调度。对于蓄滞洪区部分,分别建设13个蓄滞洪区(包括天津市域外部分)的二维水动力演进分析模型(包含进退洪设施调度),并利用一二维耦合技术实现与河网水动力模型的耦合计算。为了适应不同场景对计算效率的要求,建立2套不同网格尺寸的模型,即精细化模型和粗精度模型。

对于蓄滞洪区以外仍可能被淹没区域,构建二维水动力模型用以分析洪水出槽以及河道堤防溃决后洪水在地表演进情况。

在方案计算时,模型输入要素(边界条件)包括降雨、上游来洪过程以及下游潮位过程,其中降雨数据需要外接气象部门的降雨预报产品,上游来洪过程可以采用关键枢纽实测流量过程(“以测补报”,预见期较短)或者水利部海河水利委员会、水利部信息中心等其他权威部门推送的洪水预报成果,下游潮位过程采用实测或权威部门推送的预报成果。

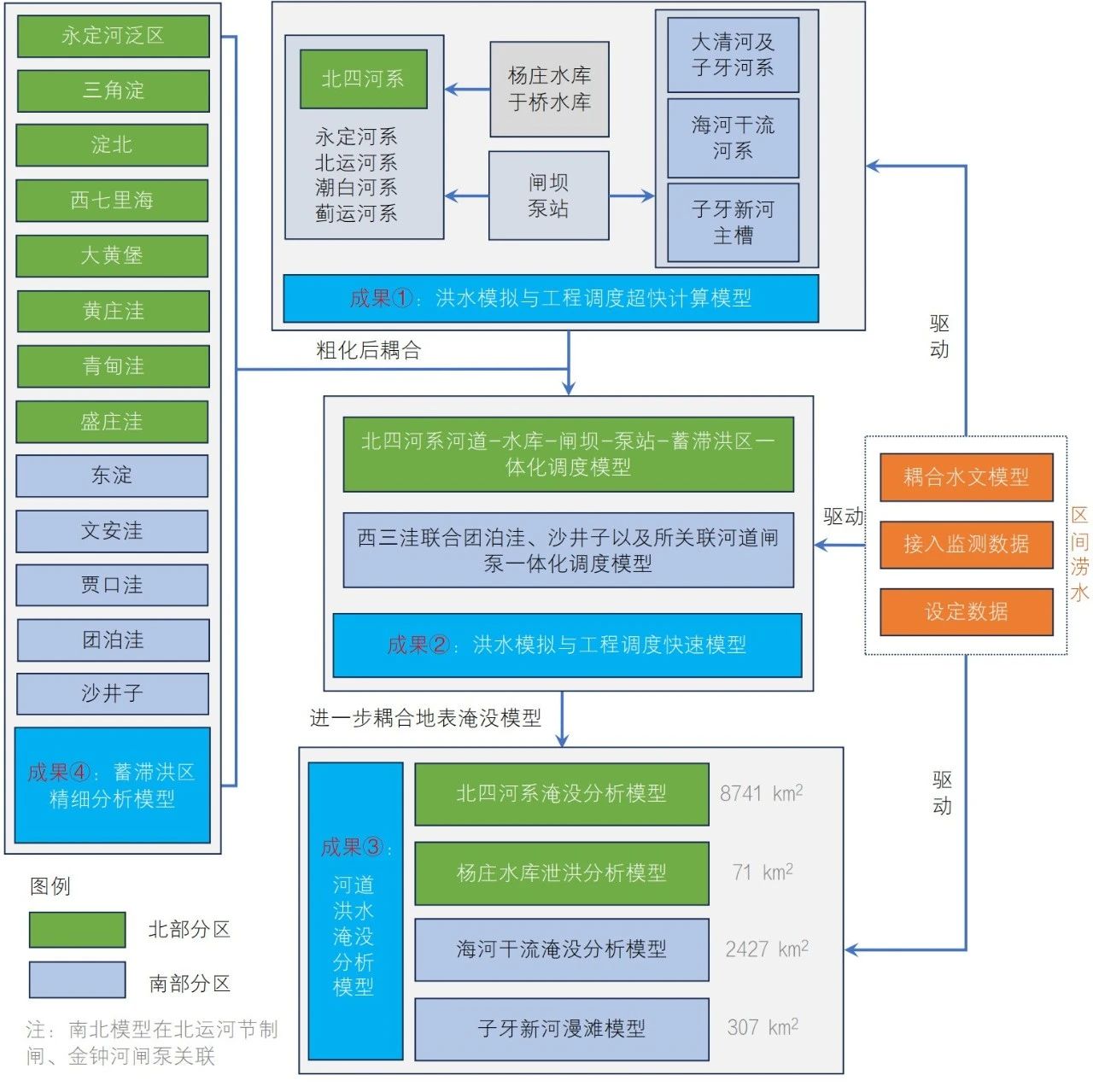

在上述建模思路下,为满足实时调度计算、精细化分析等业务需求,针对防洪工程调度、实时分析计算需求,建设完成了面向业务应用的4类模型成果(如下图所示):①用于中小洪水的洪水模拟与工程调度超快模型(河道一维+闸坝泵调度+水文);②用于需要启用蓄滞洪区中大洪水的洪水模拟与工程调度快速模型(河道一维+闸坝泵调度+粗精度蓄滞洪区模型+水文);③针对河道洪水漫溢淹没分析需求的河道洪水淹没分析模型(河道一维+闸坝泵调度+地表二维+水文);④仅针对蓄滞洪区进洪、淹没影响、退水等精细化分析需求的蓄滞洪区精细分析模型。

▲区域洪涝模型建设成果

其中:模型成果①具体包含4套水文水动力调度模型,分别是北四河系调度模型(包括模型范围内永定河系、北运河系、潮白河系、蓟运河系)、大清河及子牙河系调度模型(西河闸和独流减河防潮闸上游范围)、海河干流河系调度模型(屈家店枢纽和西河闸以下范围)、子牙新河主槽一维河道调度模型;模型成果②包括北四河系河道-水库-闸坝-泵站-蓄滞洪区一体化调度模型和西三洼联合团泊洼、沙井子蓄滞洪区以及所关联河道闸泵一体化调度模型;模型成果③包含4套模型,分别是北四河系淹没分析模型、杨庄水库泄洪分析模型、海河干流淹没分析模型、子牙新河漫滩模型;模型成果④包括永定河泛区、三角淀、淀北、西七里海、大黄堡、黄庄洼、青甸洼、盛庄洼、东淀、文安洼、贾口洼、团泊洼、沙井子蓄滞洪区的精细化模型。

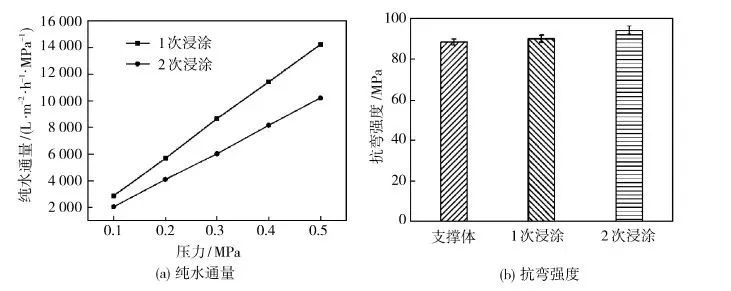

模拟精度方面,通过多场历史洪水过程检验,洪峰流量的相对误差基本控制在20%以内,洪峰水位误差基本控制在20cm以内。计算效率方面,在常规GPU硬件条件下,模型成果①模拟7天过程计算耗时约2min,成果②模拟20天过程计算耗时约30min,成果③模拟7天过程计算耗时约30min,成果④模拟7天过程计算耗时约5min。

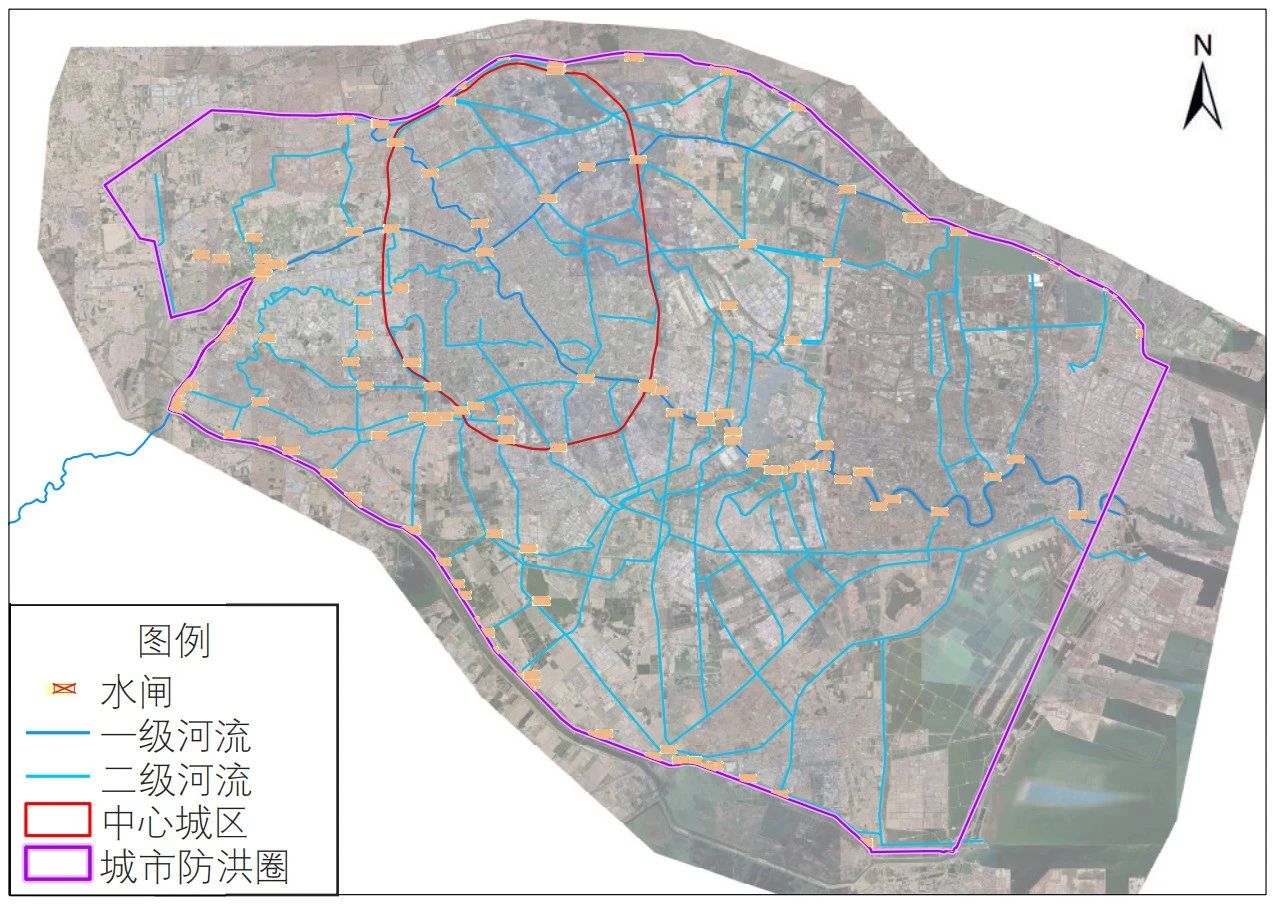

2.城市防洪圈模型

天津市中心城区(外环线拓圆后以内范围,约440km²)是排涝重点关注区域,虽然大部分地表区域被外环河包裹,但城区内外水系连通,与外环河或平交或立交,水系并未形成独立区域,如果单纯在中心城区范围内建设洪涝分析模型,二级河道出入流边界条件的确定存在困难(上述区域洪涝模型的河网水动力模块并未覆盖中心城区附近的二级河道)。为解决中心城区洪涝分析模型边界条件难以确定问题,本研究将河道模型建设范围扩展到城市防洪圈范围(约2700km²),即北到永定新河右堤、南到独流减河左堤、西到西部防洪堤、东到海挡。城市防洪圈河网模型边界条件,主要是上游屈家店枢纽下泄、西河闸下泄以及独流减河和永定新河水位、下游潮位,可以支持用户指定过程或者对接上述区域洪涝模型的计算成果。城市防洪圈内水系所处地势平坦,二级河道纵横交错,闸泵工程众多,受工程调度影响较大,汇流关系复杂,需要建设水动力模型进行刻画。城市防洪圈河网水动力模型基本涵盖防洪圈内所有河道及附属闸泵工程,包括4条一级河道(北运河、子牙河、新开-金钟河、海河干流)和67条二级河道(见下图)。

▲城市防洪圈河网模型

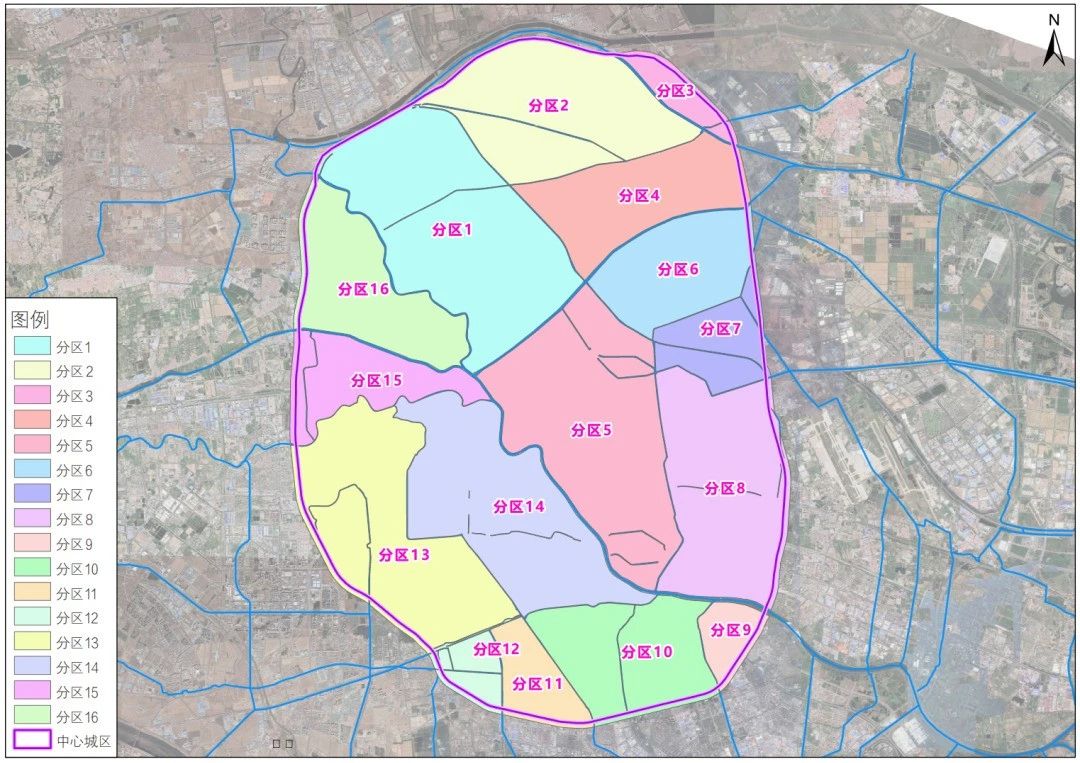

3.中心城区模型

在天津城市防洪圈河网模型基础上,在中心城区范围内(外环线拓圆以内,约440km²),进一步耦合构建地表降雨产流模型、地表水动力汇流模型和管网排水模型。在地表降雨产汇流计算方面,本研究采用直接降雨法模型,地表降雨产流模型和汇流模型基于同一套网格计算,即在网格单元上首先采用水文学方法计算前损和下渗等过程,然后形成的净雨参与水动力汇流计算。基于直接降雨法的建模思路,模拟效果更符合实际产汇流过程,但对数据精度要求较高,且需要较高的网格分辨率,计算成本较高。为了提高建模和计算效率,本研究以地表明渠为界,将中心城区地表模型部分划分为16个分区(见下图),剖分计算网格总计约50万个,网格平均边长30m,在道路、下凹桥区等积水风险重点关注区域,网格适当加密。一维河网模型作为基础骨架,通过与各分区边界耦合,实现联合计算。中心城区洪涝分析模型输入主要为降雨。

▲中心城区洪涝模型

模拟精度方面,通过2024年8月25日和9月9日2场降雨过程的检验,前者中心城区平均降雨量137.0mm,最大204.6mm,实际发生积水23处,模拟捕获20处,最大水深误差在0.2m之内;后者平均降雨量38.1mm,最大144.3mm,实际发生积水8处,模拟捕获7处,最大水深误差在0.12m之内。计算效率方面,在常规GPU硬件条件下,计算24h降雨过程,在未分区计算情况下,耗时约29min,在分区计算情况下,耗时最多的分区(5号分区)用时约5min。

04、结论

在天津市洪涝特点及建模难点分析基础上,本文提出了符合天津市特定情况和实际需求的防洪排涝调度模型体系成果,成果特色主要体现在以下三方面:

①支持大范围复杂防洪排涝工程的统筹调度。针对天津市控制性工程数量多、种类多样、单体工程复杂、涉及联合调度等防洪特点,构建了覆盖天津市及其上游临近控制性枢纽范围内防洪排涝调度一体化模型,实现了闸-坝-泵-水库-蓄滞洪区的多工程防洪排涝一体化统筹调度。

②支持不同业务应用场景的统筹考虑。在利用最新高性能并行计算技术的基础上,实现了面向不同应用场景(如事中应急调度和事后复盘分析、全局快速计算和局部精细分析、大量级洪水的多要素分析和中小量级洪水的简要分析等)的模型组合调用,一定程度上缓解了防洪实际中对时效性、准确度、精细化之间的需求矛盾。

③支持外洪、内涝的统筹分析。针对天津市特殊地理位置条件,即受上游洪水威胁严重、城区排涝不顺畅和下游受潮位顶托等情况,实现了洪涝一体化统筹分析,为应对洪涝遭遇或洪涝潮遭遇场景的调度决策提供支撑。