2024年中国海水淡化行业现状及未来前景战略分析

我国沿海11个省(区、市)创造了55%的国内生产总值,而水资源总量仅占全国的27%。海水综合利用主要包括海水淡化、海水直接利用和海水化学资源利用,是缓解沿海地区水资源短缺、保障水安全的重要举措。

海水淡化是指利用海水脱盐生产淡水的工艺过程。这是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,能够保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。

海水淡化技术已经开发了二十多种,其中蒸馏法、电渗析法、反渗透法等都达到了工业规模化生产的水平,并在世界各地得到广泛应用。

2024年中国海水淡化行业现状及未来前景战略分析

尽管我国的水资源总量在全球排名第六,然而人均水资源量却仅为世界平均水平的35%,这意味着全国范围内有近三分之二的城市面临着不同程度的水资源短缺问题。通过发展海水淡化技术,从海洋中提取淡水,已成为解决沿海地区水资源供需失衡、确保供水安全的有效策略。得益于国家多项规划的有力推动,近年来,我国的海水淡化产业实现了显著且迅速的发展。

《2023年全国海水利用报告》显示,截至去年底,全国现有海水淡化工程156个,工程规模为每日2522956吨,比2022年每日增加165908吨。目前全国海水淡化工程分布在辽宁、天津、河北、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南10个沿海省(区)市。其中,浙江(801473吨/日)、山东(713209吨/日)、河北(390700吨/日)和天津(306000吨/日)4省(市)海水淡化规模占全国87.65%。

从地区分布与用途看,全国海水淡化工程分布在沿海水资源严重短缺的城市和海岛,主要用于工业用水和生活用水。工业用水主要集中在沿海地区的电力、石化、钢铁等高耗水行业;生活用水主要集中在海岛地区和天津、青岛2个沿海城市。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国海水淡化行业市场前景预测及投资价值评估报告》显示:

作为全球少数掌握海水淡化技术的国家,我国已具备推动海水淡化规模化发展的技术与产业支撑,在关键技术领域,我国与国际顶尖水平相比仍存在一定的差距。

国家发展改革委、自然资源部此前印发的《海水淡化利用发展行动计划(2021—2025年)》,从强化技术研发、完善产业链条、提升服务能力等多方面提出14条举措,推进产业规模化发展。《行动计划》提出,要完善产业链条,做好海水淡化产业补链、强链、延链工作,保障产业链供应链安全。一方面,鼓励龙头企业瞄准产业链高端环节,突破关键核心装备制造瓶颈,逐步解决关键装备受制于人的问题;另一方面,推进创新链与产业链融合,培育具有国际竞争力的领军型企业,推动产业集群化发展。

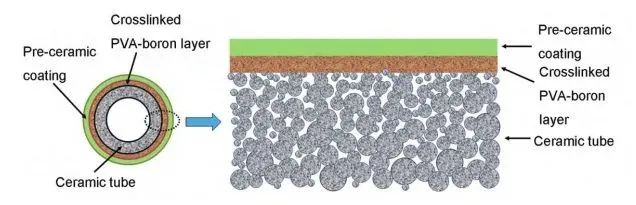

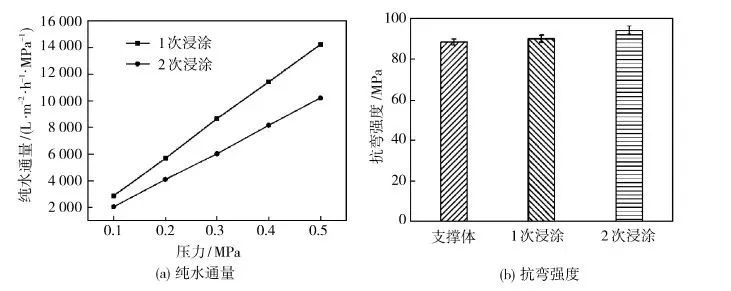

未来,海水淡化技术将更加注重高效、节能、环保等方面的发展。膜技术的革新、能源利用的优化、集成系统与智能化管理等将成为技术创新的重点方向。例如,通过开发更高效、耐久且低成本的反渗透膜,提高淡化效率;利用太阳能、风能等可再生能源与海水淡化系统的结合,降低能源消耗;借助大数据、人工智能等技术,实现对淡化过程的精准控制和优化。

在激烈的市场竞争中,企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势,有效规避行业投资风险,更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场,牢牢把握行业竞争的主动权。本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家农业农村部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料。