南京工业大学邢卫红/仲兆祥教授团队综述:氧化工艺与陶瓷膜耦合技术——从分子互作解析水处理膜污染控制新策略

在应对全球水资源短缺的背景下,陶瓷膜凭借其优异的化学稳定性和机械强度,成为替代传统聚合物膜的理想选择。然而,在高有机物负荷和长期运行条件下的膜污染问题仍严重制约其大规模应用。近年来,氧化工艺与陶瓷膜过滤的耦合技术展现出显著的抗污潜力,但该耦合技术在水处理过程中的协同增效机制仍缺乏全面的概述。为此,南京工业大学邢卫红教授、仲兆祥教授团队在《Advanced Membranes》发表题为“Integration of oxidation processes and ceramic membrane filtration for advanced water treatment: A review of foulant-membrane interactions”的综述论文,首次从分子尺度解析了氧化过程-陶瓷膜过滤耦合工艺中的膜与污染物的界面相互作用,系统阐述了氧化过程对陶瓷膜污染行为的调控机制,为高效抗污膜系统设计提供了新思路。

图文详解

1、背景介绍

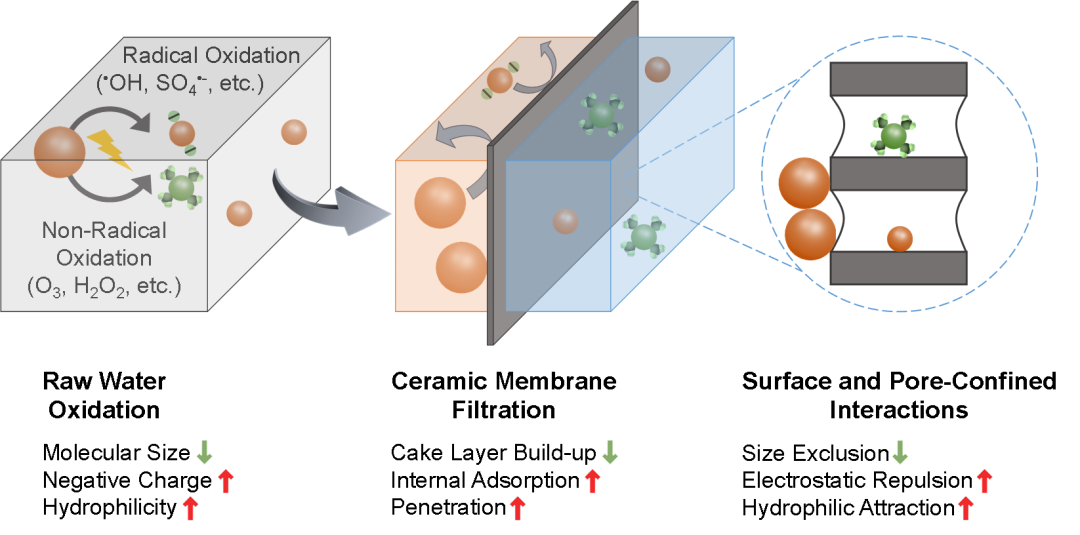

与传统的聚合物膜相比,陶瓷膜凭借高稳定性成为污水处理的理想选择,但其高昂的原材料成本与膜污染产生的能耗仍是规模化应用的限制瓶颈。近年来,通过将氧化工艺(如臭氧氧化、过硫酸盐活化、光催化等)与陶瓷膜过滤技术耦合(图1),以期获得高效的污染物降解、膜污染控制和膜寿命延长,已成为研究热点。然而,氧化过程与陶瓷膜过滤的协同增效机制仍缺乏系统解析。现有研究多关注宏观层面的污染现象(如通量衰减和滤饼层形成),但分子尺度的陶瓷膜-污染物界面作用机制尚不明晰。

图1. 氧化过程-陶瓷膜过滤耦合系统

2、陶瓷膜的表面特性及其形成机制

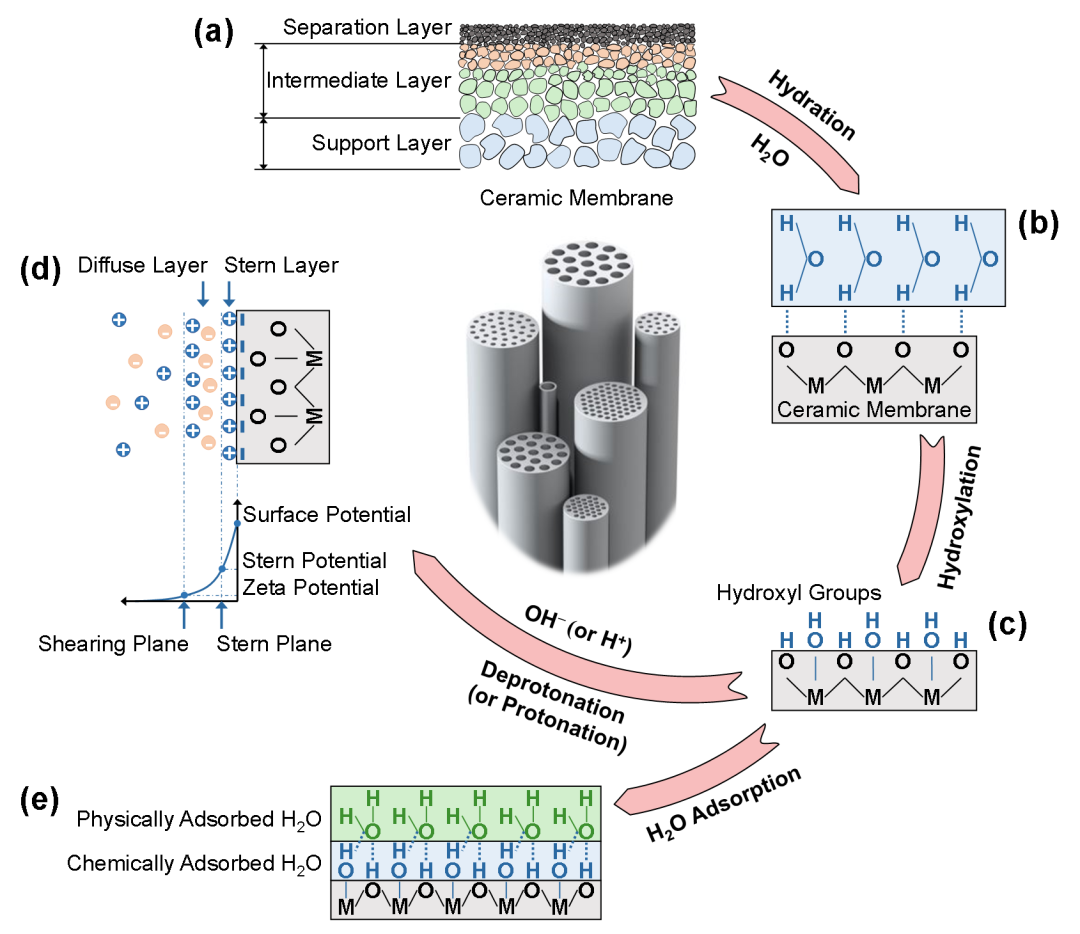

陶瓷膜由多层的非对称多孔结构构成,其表面的金属氧化物通过水合和羟基化反应形成丰富的羟基基团。在溶液环境中,陶瓷膜表面羟基通过质子化/去质子化和吸附反应产生独特的表面电荷与亲水性,这些特性直接影响了污染物在膜表面的吸附与沉积行为(图2)。

图2. 陶瓷膜的多层非对称结构特性与表面羟基、表面亲水性和表面荷电性形成机制

3、陶瓷膜与污染物的界面相互作用

陶瓷膜表面电荷由羟基的质子化/去质子化反应调控,其等电点受材料成分和溶液离子特性的显著影响。例如,Al₂O₃、ZrO₂等材料的表面电荷差异导致其对不同污染物的静电作用迥异。亲水性则通过羟基与水分子间的氢键作用形成吸附水层,有效排斥疏水性污染物,但亲水性污染物在陶瓷膜孔内的吸附仍难以避免。研究表明,污染物与膜的相互作用是范德华力、静电作用、氢键等多因素叠加的结果。在早期污染阶段,污染物尺寸与膜孔径的匹配度主导了孔堵塞或滤饼层形成的路径,而后期污染中污染物分子间相互作用则进一步影响滤饼层结构与渗透性能(图3)。

图3. 陶瓷膜与污染物的表面相互作用基本类型及其变化规律

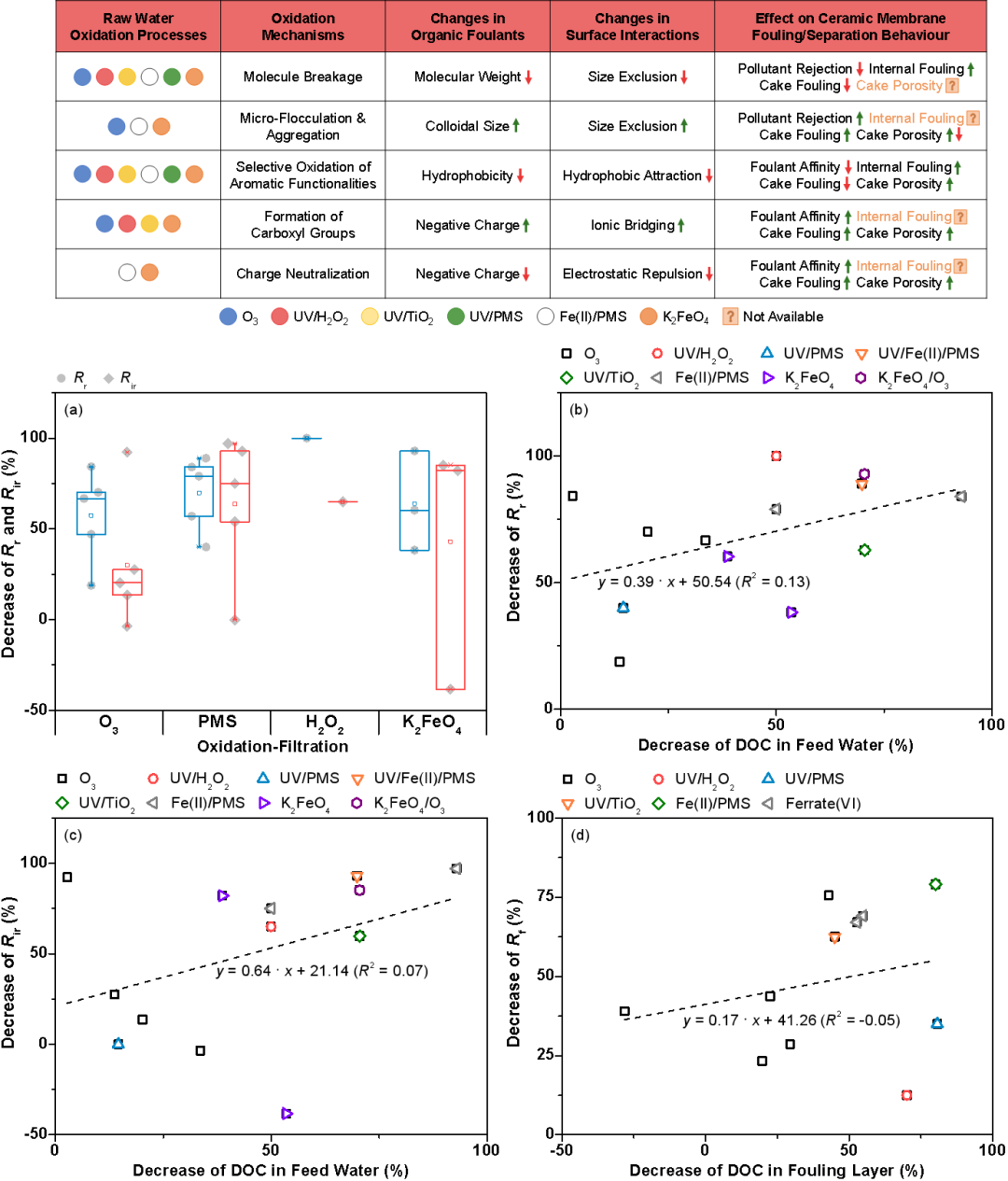

4、氧化过程对陶瓷膜-污染物界面相互作用的影响规律

氧化预处理通过有机污染物降解及其物理化学性质变化(如尺寸、荷电性和亲疏水性),可显著影响陶瓷膜的污染行为。臭氧、过一硫酸盐(PMS)、高铁酸钾(K₂FeO₄)等氧化剂可将大分子疏水性有机物(如腐殖酸、藻类有机物)分解为小分子亲水性片段,减少滤饼层形成,但可能加剧小分子污染物在膜孔内的吸附。研究显示,臭氧氧化可增强牛血清蛋白(BSA)的负电性,强化荷负电陶瓷膜对污染物的静电排斥作用,从而降低污染阻力;而K₂FeO₄氧化通过原位生成Fe3+胶体引发微絮凝,增大污染物尺寸并形成多孔滤饼层,提升膜通量。值得注意的是,氧化程度需精准控制:过度氧化虽提高污染物矿化率,但可能导致小分子副产物渗透率上升,反而降低水质。此外,污染物在氧化过程中形成更多的负电官能基团(如羧基)通常会增强Ca²⁺等高价阳离子的桥联作用,从而加剧污染物在膜表面的吸附,这凸显了溶液化学参数对污染调控的关键性(图4)。

图4. 氧化过程对陶瓷膜-污染物界面作用的影响规律

5、氧化-陶瓷膜耦合技术的挑战与前景

当前氧化-陶瓷膜耦合技术的核心矛盾在于如何平衡膜表面(可逆)污染缓解与膜孔内(不可逆)污染加剧的“双刃剑效应”。例如,紫外/过氧化氢(UV/H₂O₂)预处理可快速形成滤饼层生长平衡,但亲水性中间产物的孔内吸附可能引发长期不可逆污染。未来研究需聚焦三大方向:其一,开发原位表征技术(如QCM-D)揭示膜孔限域空间内的相互作用动态规律;其二,结合分子动力学模拟与机器学习,建立氧化参数-污染行为的预测关联模型,指导工艺优化;其三,设计功能化陶瓷膜(如pH响应基团、催化涂层),结合表面化学与孔道结构的协同设计,突破渗透性与选择性间的“trade-off”瓶颈。此外,降低陶瓷膜制造成本、推动大规模应用仍是技术落地的关键。

6、结与展望

本文突破了传统研究对宏观污染现象的关注,首次从分子尺度揭示了氧化过程对污染物-膜界面作用的调控机制,为高效抗污染陶瓷膜设计提供了理论基石。研究强调,氧化过程-陶瓷膜过滤耦合技术的核心价值不在于污染物的彻底矿化,而在于通过精准调控污染物尺寸、电荷与亲疏水性,优化膜过程的渗透效率与水质安全。随着新型表征技术与智能算法的融合,氧化-陶瓷膜耦合技术有望在工业废水回用、海水淡化等领域实现更广泛应用。