中小河流综合治理重在破解“协同难”

2025年中央一号文件指出,“加强中小河流治理和大中型灌区建设改造”“推进生态清洁小流域建设”。在全面推进乡村振兴和农业农村现代化的进程中,更加注重水资源保护和高效利用,更加注重生态系统的整体性和可持续性。我国中小河流数量多、分布广且自然特征差异显著,中小河流与广大城镇、农田和重要基础设施紧密相连,对保障国家粮食安全、区域生态安全以及民众生活品质有着重要支撑作用。然而,由于多数中小河流横跨多个行政区域,跨界协同治理难题依然是制约流域区域经济社会高质量发展的关键瓶颈。中小河流治理作为一项复杂的系统工程,涉及上下游、左右岸、干支流的统筹协调,其跨界协同难题不仅体现在行政边界与流域管理的不匹配上,更体现在利益分配、政策标准、信息共享等方面的深层次矛盾。破解这些难题,需要从体制机制、利益协调、政策协同、科技支撑等多维度入手,构建高效协同的治理体系。

中小河流跨界协同治理难题的根源

跨界协同治理难题的本质在于“边界冲突”与“系统失灵”,其复杂性不仅体现在自然生态系统的整体性与行政边界的分割性之间的矛盾,还体现在各主体利益诉求不一致、政策目标不协同、信息共享不充分、监督机制不健全等多重问题上。综合来看,这些难题可以归结为以下几个方面。

行政边界与流域自然边界的不匹配,一些地区在治理中往往以局部利益为重,忽视流域整体性需求,“各自为战”的局面未彻底打破,导致治理主体分散、权责分散。一是各方利益诉求不一致。一方面,不同治理主体之间在跨界综合治理过程中存在利益需求冲突,各主体的治理理念和重视程度也各不相同。另一方面,上下游不同区域,有各自的发展定位和目标,对环境治理和经济发展的诉求也有差异。二是政策标准不协同。各地区在政策法规、水污染物排放标准、水资源利用标准等方面存在差异,针对同一客体的治理政策也不一致,导致治理措施难以统一实施,增加了跨界协同治理的复杂性。三是信息共享不充分。缺乏统一的数据平台和监测网络,导致治理决策缺乏科学依据,沟通机制不完善也进一步削弱了协同效应。四是监督机制不健全。各地资金投入不均衡,流域层面的监督机制不健全,导致治理责任难以压实,积极性发挥不充分。

这些问题的存在,不仅影响了中小河流治理的整体效果,也制约了流域区域经济社会的高质量发展。

以“协同共治”破解中小河流跨区域治理难题

高效协同治理体系的构建,需要以系统思维为指导,以整体性、协调性、可持续性为原则,通过体制机制创新、利益协调、政策协同、科技支撑、优化资金投入与监督、区域协同治理等多维路径,实现流域治理“协同共治”。具体而言,可从以下几个方面展开。

体制机制创新“协同共治”:加快建立并强化流域治理管理机构职能。跨界协同治理的核心在于打破行政壁垒,实现治理主体、治理目标和工作机制协同。由此,在今后的实践层面需加快建立并强化流域治理管理机构在流域治理管理中的主力军作用,在流域规划、项目建设、模式机制、考核激励等方面发挥流域治理管理机构作用。一是完善流域一体化治理机制,强化流域“统一规划、统一治理、统一调度、统一管理、统一运营”,提高流域治理管理能力和水平。二是加强流域监督评估机制,对治理措施的实施效果定期进行系统评估并加强过程监测,确保治理目标的实现。三是建立绿色发展机制,在流域范围内推动沿线各地经济、政治、文化、社会、生态文明建设等多领域相互协调相互促进的深度合作,促进区域经济社会协同发展。

利益协调“协同共治”:构建利益共享、成本共担机制。利益分配不均衡是跨界协同治理的核心矛盾之一。破解这一难题,需要有效平衡各方利益。一是构建共建共治共享治理模式。综合运用行政管控、市场调节和社会参与等多种措施,促进政府与市场有机结合、两手发力,提高投资效益与公共服务水平,统筹协调上下游、左右岸、干支流等各方各类主体的利益。二是完善生态补偿机制。一方面,明确补偿标准。根据上游地区在水源保护、生态修复等方面的投入,科学制定生态补偿标准,确保上游地区的合理利益。另一方面,创新多元化补偿方式。通过财政转移支付、市场化补偿等方式,拓宽补偿资金来源,确保补偿机制的可持续性。三是健全生态产品价值实现机制。在明晰流域自然资源资产产权、开展生态产品信息普查的基础上,着力破除“难度量、难抵押、难交易、难变现”等瓶颈问题,加快完善相关制度和政策体系,推进生态产品价值实现机制落地。

政策“协同共治”:强化法律法规、政策标准的协同。政策标准的不协同是跨界协同治理的重要障碍。一是通过国家立法和地方立法相结合、综合立法和专门立法相衔接,明确各主体在流域治理管理中的共同遵循和责任义务,为政策协同提供依据。二是统一环境质量标准、污染物排放标准、生态环境风险管控标准以及生态环境管理技术规范等政策标准,提升流域综合治理的系统性、整体性、协同性效果,为政策协同提供支撑。三是加强水资源管理,全面落实“四水四定”原则,从水权分配、水价形成、水权交易等关键环节推进流域层面的水权水价改革,全面提升水资源节约集约利用水平,为政策协同提供抓手。

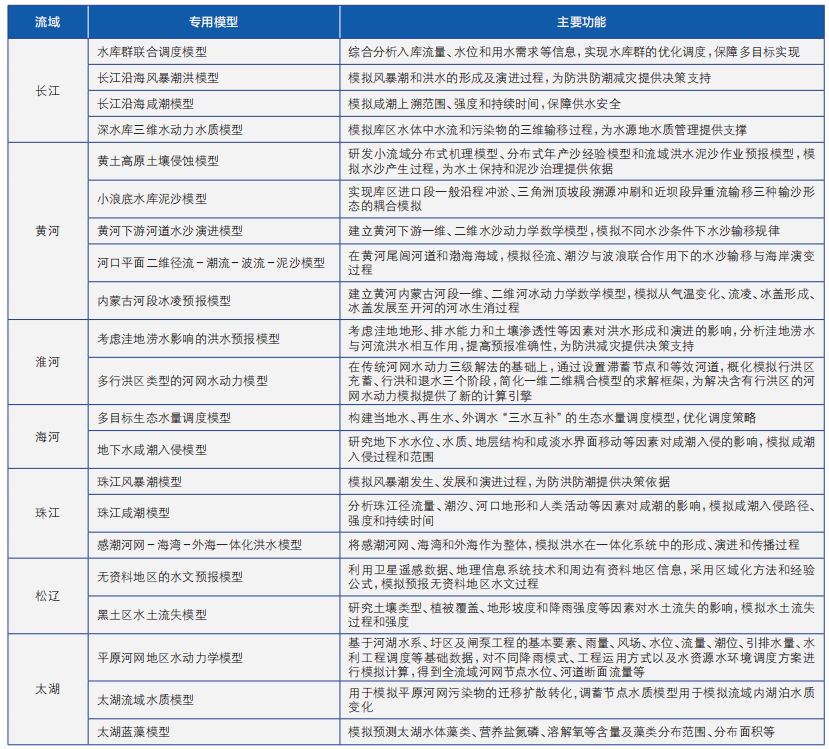

科技支撑“协同共治”:构建智慧流域管理平台。现代信息技术为跨界协同治理提供了重要支撑,但仍存在“技术鸿沟”“信息茧房”“信息孤岛”等问题。为此,需构建流域智慧管理平台、数字孪生流域,实现全流域水资源、生态环境等数据的动态监测和智能分析。具体措施包括:一是数据共享。整合各地区的水资源、生态环境等数据,建立统一的数据平台,实现信息的实时共享。二是智能决策。利用大数据、人工智能等技术,为治理决策提供科学依据,提升治理的科学性和精准性。三是公众参与。通过智慧平台向公众公开流域治理信息,鼓励公众参与治理过程,提升治理的透明度和公众参与度。

资金投入与监督“协同共治”:确保治理责任落实。资金投入与监督机制是跨界协同治理的重要保障。资金投入与监督“协同共治”,方能确保治理责任落地生根,让资源高效运转,监管长效有力。一是多渠道筹措资金。通过中央财政支持、社会资本参与等方式,多渠道筹措资金,确保流域治理的顺利实施。二是深化市场化机制改革。推进能源、水利、公用事业等流域内相关行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革,激发经营主体活力,更好发挥市场机制作用。三是严格监督机制。建立严格的监督机制,对治理过程中的资金使用、责任落实进行监督,确保资金使用效率和治理效果。四是绩效评估。定期对治理措施的实施效果进行绩效评估,及时调整治理策略,确保治理目标的实现。

区域“协同共治”:发挥区域协同发展机制的引领作用。流域作为区域协同发展的重要纽带,应充分发挥区域协同发展机制的引领作用,推动沿线各地在流域治理中的深度合作。一是目标协同。推动流域综合治理目标与发展目标、行动目标相一致,实现“同题共答”。二是政策协同。推动流域综合治理涉及的不同要素间、行业间政策的协同,提升治理措施的协调性和有效性。三是项目合作。推动跨区域的生态修复、污染治理和产业发展等合作项目,提升流域综合治理的整体成效。四是利益共享。通过资源环境承载能力提升和区域合作实现利益共享,激发各地区参与治理的积极性。

综上,跨界协同治理是实现流域可持续发展的重要路径。通过建立并强化流域治理管理机构职能、利益协调、政策协同、信息共享、优化资金投入和监督、深化区域协同治理,有效破解跨界协同治理中的难题,推动新形势下中小河流的绿色健康可持续发展。