天津工业大学胡云霞教授团队:不同分子结构的阳离子表面活性剂调控界面聚合生成聚酰胺反渗透膜的作用机制研究

天津工业大学分离膜与膜过程国家重点实验室胡云霞教授团队近期于Journal of Membrane Science期刊(2024, 707, 122994)发表题目为Impact of cationic surfactants molecular structure on physicochemical structure and properties of polyamide reverse osmosis membrane via tailoring interfacial polymerization的文章。该文章的共同第一作者为天津工业大学郝爽助理研究员和刘铃霜硕士研究生,通讯作者为胡云霞教授(点击文末“阅读原文”直达原文)。

01【研究亮点】

不同分子结构的阳离子表面活性剂用于调控界面聚合过程制备高性能聚酰胺反渗透膜;

阳离子表面活性剂通过直接嵌入PA与影响界面聚合间接调控PA的化学结构及物化性质;

阳离子表面活性剂的苯环含量显著影响嵌入到PA的表面活性剂数量;

具有最长烷基尾链的苄烷基氯化铵(BAC)调控界面聚合过程所制备的反渗透膜展示出最佳的分离性能和抗污染能力。

02【文章简介】

表面活性剂强化调控界面聚合被证明是一种有效的制备高性能聚酰胺膜的手段,可以精细调控聚酰胺(PA)反渗透(RO)膜的结构和性能。然而,关于阳离子表面活性剂的分子结构如何影响界面聚合过程及其在PA层中的嵌入方式及嵌入量的研究仍然较少。在本研究中,我们采用了三种具有相同头基团和不同尾基团的季铵型阳离子表面活性剂强化调控界面聚合过程并系统讨论其分子结构对RO膜表面性质及综合性能的影响机制。

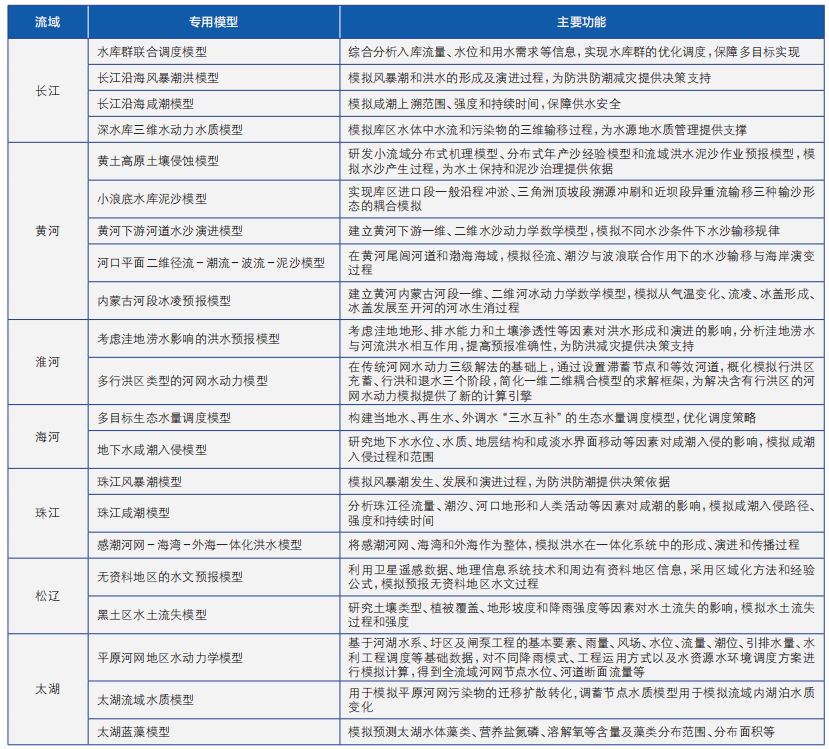

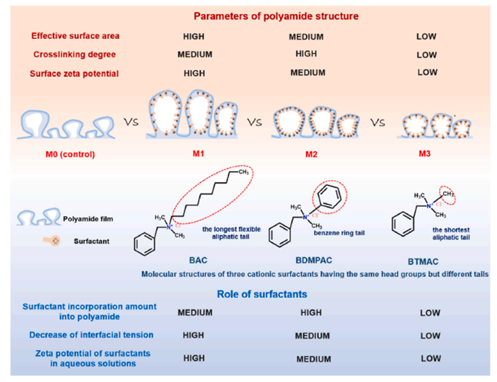

研究结果如图1所示,这三种阳离子表面活性剂通过以下两种主要方式影响聚酰胺(PA)的物理化学结构:(1)阳离子表面活性剂以胶束形式嵌入至PA层中;(2)基于界面聚合调控(Marangoni对流程度)生成高交联度和大表面积的PA。对于第一种方式,三种表面活性剂均可通过静电作用力、π-π和阳离子-π共轭作用在界面聚合过程中掺入到PA层中。X射线光电子能谱(XPS)结果表明,具有两个苯环的苄基二甲基苯基氯化铵(BDMPAC)因其与PA相似的苯环结构,在PA中掺入量最高。相较于短烷基链的苄基三甲基氯化铵(BTMAC),具有最长烷基尾链的苄烷基氯化铵(BAC)更容易与PA缠绕,因此可以更有效地掺入PA中。对于第二种方式,这三种阳离子表面活性剂均显著促进了间苯二胺(MPD)从水相向油相的扩散,并诱发界面处的Marangoni对流效应,从而生成了具有更高交联度和更大表面积的PA。具有最长脂肪族尾链的BAC将表面张力从38.87显著降低到4.38 mN/m,并在界面聚合过程中诱发了最为显著的Marangoni对流,导致PA表面积增大,形成最大的叶片和大量的内部及背面空隙(图1),从而表现出最高的水通量。

图1. 不同分子结构的阳离子表面活性剂调控界面聚合生成聚酰胺反渗透膜的影响机制

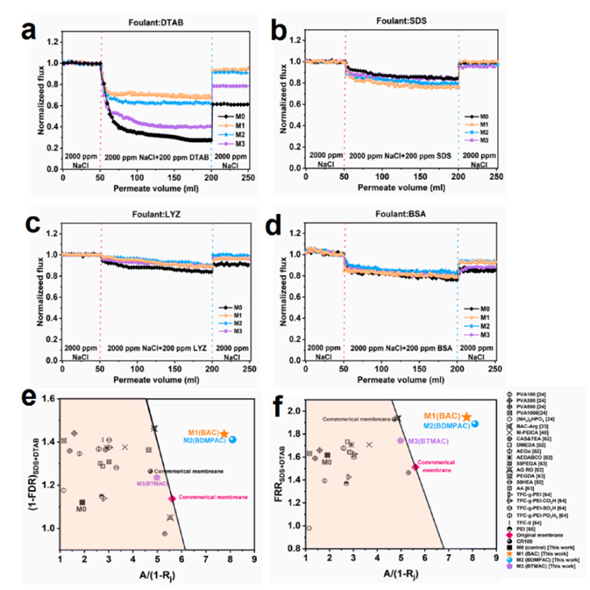

由于界面聚合过程的调控和表面活性剂的嵌入, RO膜的表面电位和亲水性得到了有效调节,使RO膜对各种带电有机污染物表现出优异的抗污染性能(图2)。特别是对200 ppm DTAB的污染通量下降率仅为29.42%,显著低于对照膜(72.31%)和知名的商业抗污染RO膜CR100(45.22%)。此外,该膜的水渗透系数高达3.49 LMH bar⁻¹(比对照膜高出84.66%),同时保持了99.55%的NaCl截留率。综上,本工作重点揭示了不同分子结构的阳离子表面活性剂调控界面聚合生成PA RO膜的作用机制,为优选表面活性剂的分子结构进一步调控界面聚合提升RO膜的分离性能与耐污染性能提供借鉴。

图2.阳离子表面活性剂调控界面聚合制备的RO膜对不同荷电性质有机污染物的抗污染性能