应对全球环境风险 如何打造国际合力 加强绿色战略对接?朱春全这样说

1月19日,为期5天的世界经济论坛(World Economic Forum)2024年年会在瑞士达沃斯落下帷幕。本届年会的所有分论坛在三个大的主题下进行,其中一项为“实施长期的气候、自然和能源战略”。在年会开幕前,论坛已于1月10日率先发布了《2024年全球风险报告》(以下简称《报告》)。根据《报告》,极端天气和地球系统的关键变化将是全球最严重的长期问题。

而在不久前,《联合国气候变化框架公约》秘书处发布的报告也指出,世界各国的气候行动计划仍不足以将全球升温控制在1.5℃以内,《巴黎协定》的目标恐无法实现。如何看待自然环境类风险的增加?这些变化将给全球及我国社会经济发展带来哪些影响?人类社会应如何应对?针对以上问题,中国环境报记者采访了世界经济论坛自然倡议大中华区总负责人朱春全。

极端天气将跃升至全球最严重风险

世界气象组织日前正式确认,2023年为有记录以来最热一年,并称自20世纪80年代以来,每个十年的气温都高于前一个十年。数据显示,2023年平均气温较工业化前的基线高出约1.4摄氏度。而在刚刚过去的12月,北京又创下1951年来12月最长连续低温纪录。

极端天气现象已不再是陌生的话题。在本届论坛年会及2024年的《报告》中,这一现象同样备受关注。在《报告》编制过程中,有三分之二的受访专家将之列为2024 年最有可能在全球范围内造成重大危机的首要风险,并预计厄尔尼诺—南方涛动(ENSO)周期的变暖阶段将加剧,并持续到今年5月。

记者了解到,赤道太平洋中东部表层海水温度会在偏暖与偏冷之间波动,当海温异常升高时,就处于暖相位的厄尔尼诺现象,异常降低则是冷相位的拉尼娜现象。整个自然周期即被称为ENSO现象。

当发生厄尔尼诺时,持续、异常偏暖的热带太平洋中东部海面,会不断释放更多热量到上方大气层中。海洋的改变带动大气的改变,引发一系列连锁反应,使赤道周边和整个环太平洋地区的局部气候模式随之变化,甚至辐射到中高纬度地区,最终引发全球性气候异常,包括高温热浪、干旱、洪水、飓风和暴雨等极端天气事件发生。

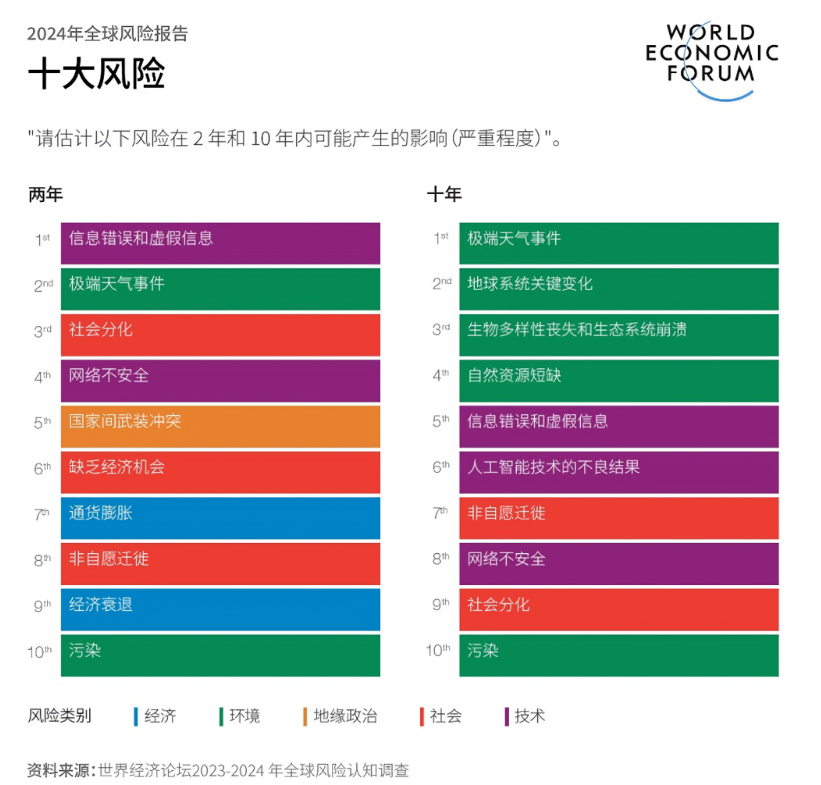

《报告》显示,依据风险严重程度排列的图表,未来两年,生态环境方面排在图表前10位的风险有极端天气、污染;而未来10年,生态环境方面的风险因素将占据前10位的一半。除上述两项外,还增加了地球系统关键变化、生物多样性丧失和生态系统崩溃、自然资源短缺几项风险,且极端天气跃升至最严重的风险。

环境危机影响正常生活和经济发展

“气候变化与生物多样性丧失带来的负面影响比预期来得更为猛烈和迅速。”朱春全向记者介绍,有研究表明,人类活动已经突破了9个地球安全边界中的6个,即气候变化、生物圈完整性、土地系统变化、淡水变化、生物地质化学循环、化学污染。

“这意味着产生大规模突发的、不可逆转的地球环境变化风险正在上升。”朱春全说,气候与环境危机并非孤立存在,极端天气、环境污染和生物多样性丧失之间存在着复杂的联系,相互作用、彼此增强。

环境问题不仅是自然问题,也是社会经济问题,其影响远远超出了环境领域。人类已经感受到极端高温、极端降水等极端天气事件,给正常生活和经济发展带来的挑战。有数据显示,自2010年以来,平均每年有大约2150万人因天气紧急情况而被迫迁移,沦为“气候难民”。

另据世界经济论坛《新自然经济》系列报告,全球经济中有44万亿美元中度或高度依赖自然及其提供的生态系统服务,这相当于全球总GDP的一半以上。我国GDP总量的65%也因自然损失面临风险。

这进一步凸显了加速全球合作、应对环境危机的紧迫性和必要性。《报告》强调,需要加强全球对气候变化的应对措施,包括加大对可再生能源的投资、推进绿色经济转型并实施严格的环保政策。此外,专家建议发展和推广碳捕获、利用和储存技术,以及其他创新技术来降低排放。

但与此同时,人类在应对气候变化、推进绿色低碳转型方面仍面临不少挑战。

当地时间1月16日,国务院总理李强在本届论坛年会开幕式上发表特别致辞时谈到,诸如一边大谈加强气候治理合作、一边设置绿色贸易壁垒的做法还大量存在,一些优质高效的绿色低碳技术和产品不能自由流通。“我们应坚持共同但有区别的责任原则,加强绿色发展战略对接,破除各种绿色壁垒,共同推进经济社会发展全面绿色转型。”李强说。

联合国秘书长古特雷斯也在论坛年会表示,2024年必须成为走出泥潭的一年。“通过放开大规模、大胆的投资,我们可以推动可持续发展和气候行动,使世界经济走上更强劲的增长道路,造福所有人”。

形成绿色发展国际合力存在几个前提

在朱春全看来,要更好地应对气候变化、推动可持续发展,仍需发挥国际合力作用,加强绿色发展战略对接。

“作为世界第二大经济体,我国在落实《巴黎协定》《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》和实现可持续发展目标方面发挥了引领作用。我国的生态保护红线、国土空间规划体系、生态产品价值实现机制等创新实践,都是打造绿色发展战略对接的绝佳入手点,尤其是在“一带一路”倡议和南南合作机制下。”朱春全说。

值得注意的是,形成合力也有几个非常重要的前提。

“比如实事求是、开诚布公对话的态度和平等对话的平台。在本届论坛年会的舞台上,来自超过120个国家的2800多位世界领袖正在讨论一系列加速全球合作的优先事项,例如为自然资本估值、行业部门自然受益转型、新能源消纳、更具韧性的食物和水系统,以及气候变化对人类健康的影响等。”朱春全表示,“论坛有望持续发挥桥梁作用,构建多利益相关方充分沟通、建立信任的国际平台,加速世界迈向绿色低碳的未来。”

此外他提到,形成共同的努力方向和行动标准是推动持久合作的重要纽带。当前,全球多边机构正在为可持续发展行动加速制定框架和标准,比如国际可持续性发展标准理事会发布了“一般要求准则”和“气候披露准则”。在尊重政治、文化和社会经济发展水平差异的前提下,推进这些框架和标准的统一,使之更易于被广泛采纳将有助于减少隔阂,加速应对全球环境和发展危机的进程。

“幸运的是,我们已经看到了更多来自公共和私营部门的关注和行动。”朱春全介绍,去年9月,自然相关金融披露专责组织(TNFD)发布了《自然相关风险和机遇管理和披露框架》建议。截至目前,已有320余家市值超4万亿美元的企业承诺开始进行自然相关风险的披露。

据悉,TNFD是一个倡导利用金融体系来推动自然资本保护和可持续经济发展的国际性倡议。去年11月,首届TNFD和生物多样性风险报告大会在英国伦敦举行,来自金融服务等多个领域的专业人士,广泛探讨了公司和金融机构在气候报告方面的经验如何为生物多样性报告开辟道路,以及未来生物多样性报告的发展趋势。这将为各类企业和金融机构践行可持续发展理念带来积极影响。

同月,有史以来规模最大的气候大会——第28届联合国气候变化大会在迪拜举办,共计9万余人参加会,就应对全球气候变化、可持续发展、低碳供应链建设等话题进行深入探讨交流,推动建设可持续未来。