利用农林废弃物修复地下水中钒污染

导言:由于钒矿的密集开采和其他人为因素导致过量的钒释放到环境中,致使地下水钒污染严重,导致了严重的公共健康问题。微生物钒污染修复技术以其良好的应用前景受到广泛关注。外加适量有机碳源可有效刺激微生物生长,然而,液相碳源成本普遍较高,且液相碳源投加过量时易造成二次污染。相对于此,固相碳源具有处理成本低、二次污染风险小的优势。

玉米芯和秸秆等农林废弃物常被认为仅是一种废弃物,并没有实质的用处,大多采取直接堆存等处理、处置方式。据报道,我国农村因固体废弃物堆存被占用或破坏的耕地约为1300 km2。这不仅影响了农村环境的美丽,甚至进一步影响了环境健康。

农林废弃物广泛存在且易于获取,课题组的最新研究证实了其可以作为钒生物还原过程中的固体碳源,可有效“以废治废”,正可谓“一箭双雕”。

01不同农林废弃物作为固体碳源强化微生物除钒

实验选取三种常见农林废弃物(木屑、麦秆和玉米芯),探究固相碳源对五价钒(V(V))的吸附效果。结果显示,木屑、麦秆和玉米芯(144 h)对V(V)的吸附去除率分别为15.66%、31.35%和21.47%(图1a),麦秆的吸附能力明显优于剩余两种材料。此外,吸附动力学模型可用于解释吸附路径和传质机理。本研究采用伪一级和伪二级动力学模型拟合了固相碳源对V(V)吸附动力学数据,所用的动力学方程得到的参数见表1。以R2为参考,木屑对V(V)的吸附效率遵循准一级动力学模型,且木屑的吸附速率常数最大。但在144 h的吸附反应中,麦秆qe比其他两种材料更高,其吸附能力是三种天然材料中最好的。

表1 三种天然材料对V(V)的吸附动力学参数(来自原文)

在生物反应器中接种厌氧混合污泥,木屑、麦秆和玉米芯作为固相碳源可强化微生物除钒,V(V)去除率(144 h)分别为21.94%、98.57%和98.57%(图1a)。与固相碳源吸附作用相比,添加麦秆的生物反应器中V(V)的去除效果显著增强,表明麦秆作为固体碳源强化微生物除钒的可行性和有效性。且XRD分析(图1b)证实了实验结束后沉积物中VO2的存在,进一步表明了V(V)被微生物还原为V(IV)。

图1 (a)木屑、麦秆和玉米芯对V(V)的去除效果

(b) 反应沉淀物XRD谱图(均来自原文)

02 麦秆强化微生物除钒的适宜粒径确定

选取粒径为1-3、3-5和5-7 mm的麦秆探究了不同粒径对V(V)去除效果的影响。结果显示(图2a),随着麦秆粒径的增加,微生物V(V)去除效率逐渐降低。添加1-3 mm时V(V)去除率最高,为70.2%(102 h),而仅接种污泥不添加秸秆的对照组中,V(V)去除率为9.7%。因此1-3 mm是本研究中强化微生物除钒的最佳粒径。

图2 (a) 不同粒径麦秆对V(V)去除效果

(b) 不同粒径麦秆实验组中TOC变化情况(均来自原文)

60和102 h的TOC分析结果如图2b所示,在对照组中(只接种污泥),TOC随时间的增加显著降低。添加粒径为1-3 mm时,TOC含量稍微有所增加。然而,添加3-5和5-7 mm秸秆时,TOC显著增加。TOC值变化趋势与上述V(V)的实验结果相对应,推测粒径为1-3 mm麦秆有助于微生物更好地利用碳源并对V(V)进行有效去除(70.2%)。

03麦秆强化微生物除钒过程中的主要贡献者

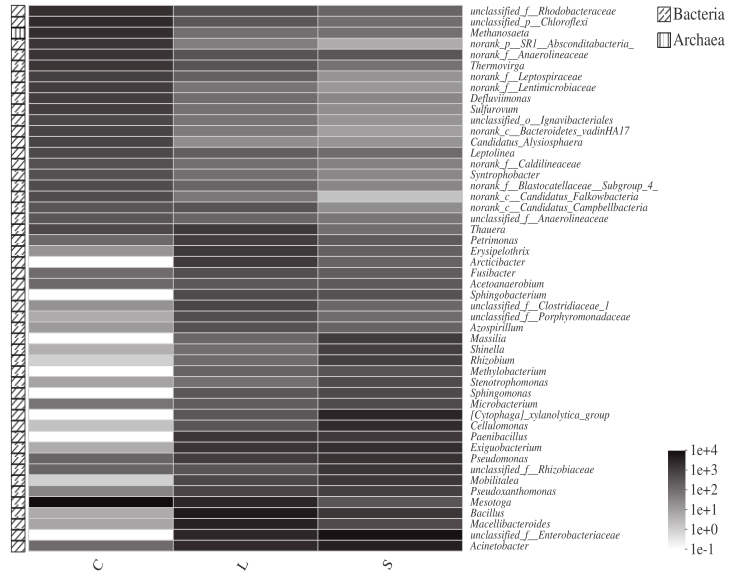

图3 微生物群落物种组成分析(属水平)(来自原文)

在属水平上发现了可耐受或有助于V(V)还原和纤维素降解的功能性微生物(图3),例如Enterobacteriaceae(肠杆菌属)、Pseudomonas(假单胞菌属)和Thauera(索式菌属)等。此外,其中已被报道的纤维素降解相关菌属还有Exiguobacterium(微杆菌属)、Paenibacillus(类芽孢杆菌属)和Cellulomonas(纤维单胞菌属)等。已被报道可有助于V(V)还原的菌属还包括Bacillus(芽苞杆菌属)、Exiguobacterium(微杆菌属)、Paenibacillus(类芽孢杆菌属)、和Acinetobacter(不动杆菌属)等。

04结论

(1)木屑、麦秆和玉米芯作为固相碳源均可强化地下水中微生物除钒,其中,麦秆强化组对V(V)的去除率最高(98.6%, 144 h);

(2)V(V)去除率随着麦秸粒径的减小而逐渐增加,且V(V)被还原为毒性较小的V(IV);

(3)可耐受重金属和纤维素降解相关功能性微生物在群落中分布广泛,并占主导地位。

原文信息: